鎌倉時代、自らを「愚禿(ぐとく)」と名乗る僧がいた。親鸞という。

愚禿の「愚」は愚か者の自覚、「禿」は頭を剃るでもなく伸ばすでもなく中途半端な姿をあらわす。それは、へりくだって自虐しているのではなく、佛と対峙することによって写し出される自らの姿であった。

富山県黒部市「善巧寺」で親鸞聖人像の新作を展示する展覧会が行われる。親鸞聖人が自らを「愚禿(ぐとく)」と名のったのは、念仏弾圧を受けて新潟へ流された以降のことで、出家の道ではなく、妻帯し家庭を営みながら仏法を支えに生きる道を歩み始めた頃。僧でもなく俗人でもない道(非僧非俗)をさす。

しかし、親鸞聖人ほどストイックな求道者が、中途半端な愚か者と言われても、まわりにいた人たちは反応に困ったことだろう。愚禿に関してもう少し掘り下げると、以下のような考察が出てくる。

「愚禿」の名のりは親鸞聖人のオリジナルでなく、すでに用いられた言葉でした。比叡山に天台宗を開かれた、伝教大師最澄の『願文』に用いられた言葉だったのです。『願文』とは、最澄が延暦4年(785)19歳の時、比叡山を開いて法華真実の道場としようとされたときの「入山願文」に用いられた、伝教大師の自称の言葉でした。そこには「愚が中の極愚(ごくぐ)、狂が中の極狂(ごくおう)、塵禿(じんとく)の有情、底下の最澄」とあり、その「愚」と「禿」を合わせて造られたことが知られます。ご自身が身をおかれた比叡山の開祖伝教大師の名のりを、自らの名とされたのです。弾圧する側にあった比叡山の人びとは、この名の理をどのように、受けとめたことでしょうか。伝教大師は単なる「愚かな禿」だったのでしょうか。

(浄土真宗の生き方/天岸浄圓氏)

まわりから見ると凄い偉人であっても、当人は他人と比較するのではなく、自分を超えた存在と向かい合った上でこのような言葉が紡ぎ出されている。親鸞聖人の愚禿感がどのように表現されるのか、とても興味深い。

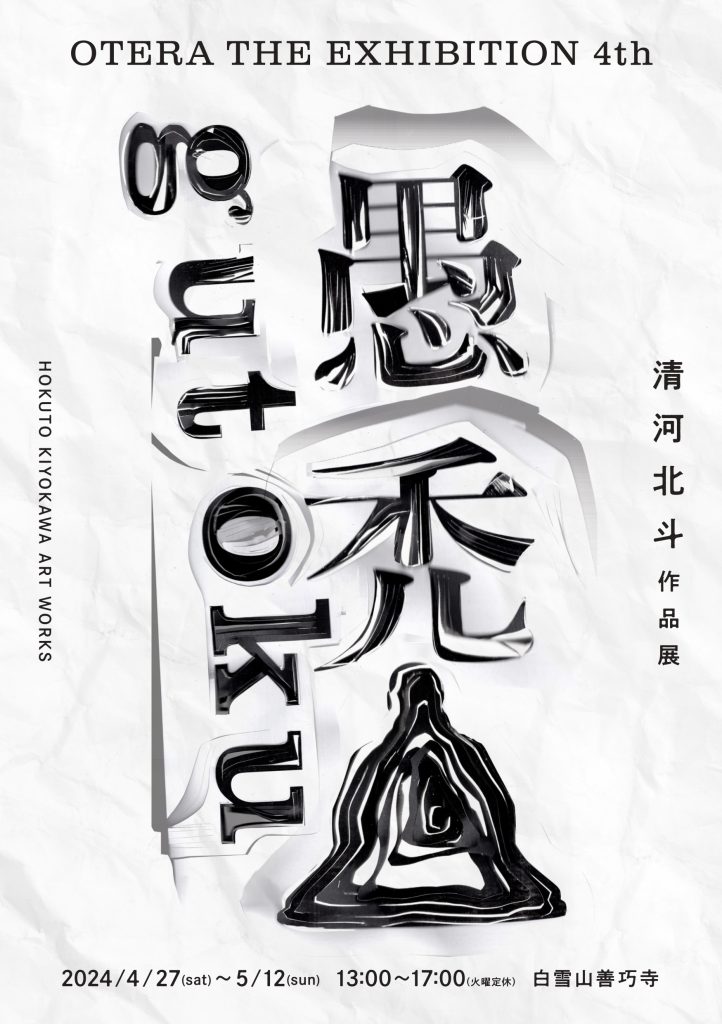

愚禿 gutoku

-OTERA THE EXHIBITION 4th-

期間:2024.4/27(土)~5/12(日)

時間:13:00~17:00(火曜定休)

会場:白雪山善巧寺(富山県黒部市宇奈月町浦山497)

入場料:500円(高校生以下無料)

企画・問合せ:白雪山善巧寺