親鸞聖人像を調べているといろいろと疑問が生まれてくる。そもそも、全国の寺院数はどのように分布されているのか?全体数に関しては、よくコンビニより多いという表現が使われているが、正確には文化庁の宗教統計調査(令和4年)によると寺院数は76,630ヶ寺と記されている。

宗派で別けるとおよそこのような割合。

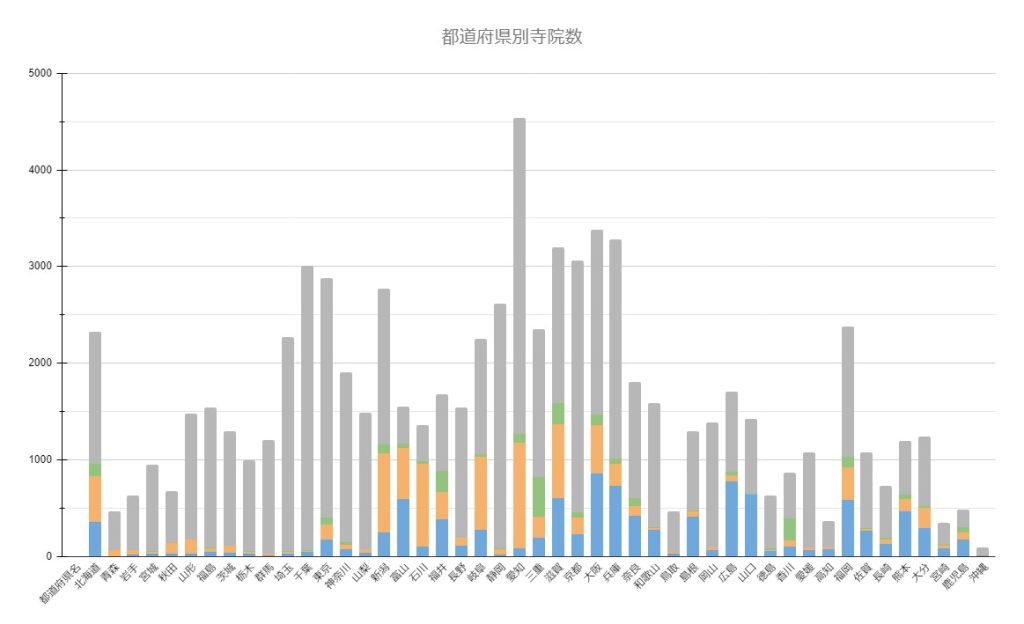

都道府県の分布はこちら。

寺院数が1番多いのは愛知県が4,500ヶ寺以上と飛び抜けている。次に関西地方が多い。色付きが浄土真宗のお寺で、ご覧のように、石川県や富山県は浄土真宗寺院が7~8割を占め、地域によっては1%にも満たない県もあり、かなり地域差のある状況。

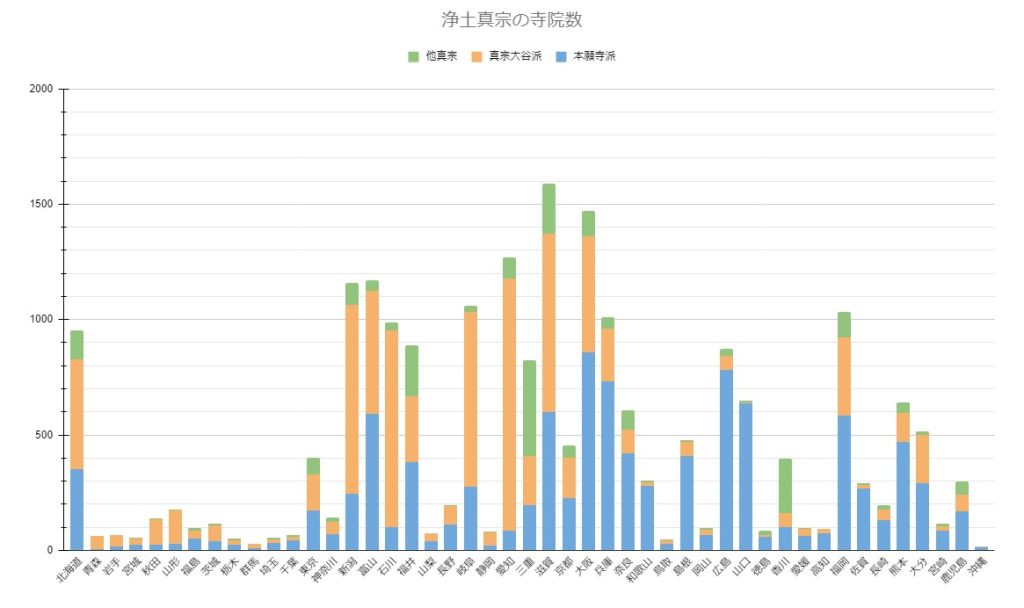

次に浄土真宗だけを抜き出してみる。

浄土真宗の寺院は21,000ヶ寺以上あり全寺院の3割ほど。青色が浄土真宗本願寺派、オレンジが真宗大谷派、緑色がそれ以外の真宗寺院に分類。正確には全部で10派あり、それ以外にも10派に所属しない派が複数存在する。寺院数の多い県に注目してみると、本願寺は大阪、広島、兵庫、滋賀、富山の順に多く、真宗大谷派は、愛知、石川、新潟、岐阜、滋賀に多く見られる。また、三重県には真宗高田派の本山があるため真宗高田派が多く、福井県は山元派、出雲路派、三門徒派、誠照寺派の本山があり、その数が多く見られる。

都道府県によって寺院の数が違うように、浄土真宗内の宗派も地域によって差がある。その理由は一概には言えないが、例えば、真宗大谷派は徳川家康の影響を受けているため、その影響下にあった県が多いと聞いたことがある。このあたりも掘り下げると興味深い。

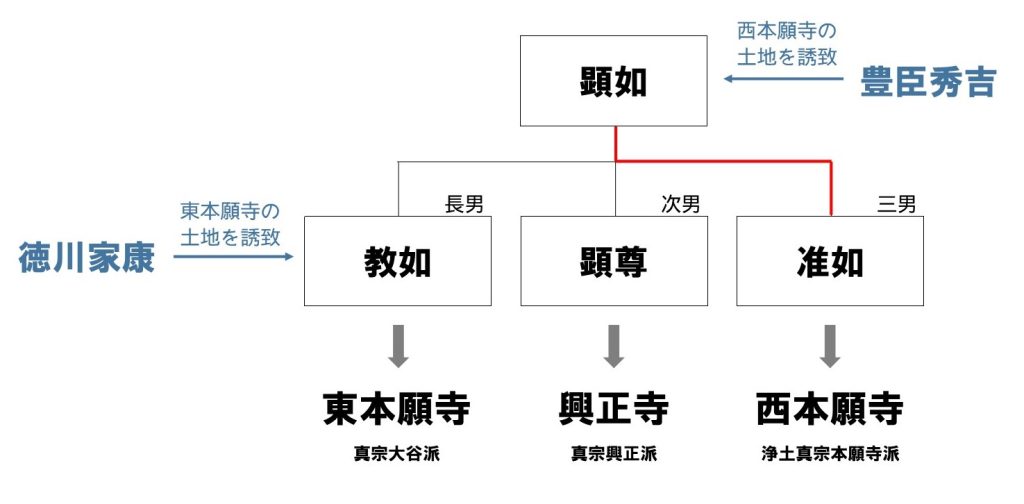

東西の分派について

戦国時代、大阪に本願寺があった頃、本願寺の11代宗主・顕如は、織田信長と10年にわたり抗争をしていた。後に和睦して撤退するが、長男の教如はしばらく抗戦を続け、ここで親子の方針が別れる。その後、豊臣秀吉から京都へ誘いを受けて現在の西本願寺の地に本願寺が建立。顕如が亡くなったあとは長男の教如が一時後継者となるが、顕如の遺言書に三男の准如を後継者にする旨が書いてあり、結果、遺言どおりに准如が代を継ぐことになる。豊臣秀吉没後、徳川家康の時代に入ると、親睦が深い教如へ土地を誘致して東本願寺が建立。東西が分派した理由は、時の権力者たちに大きな影響を受けてる。

-余談-

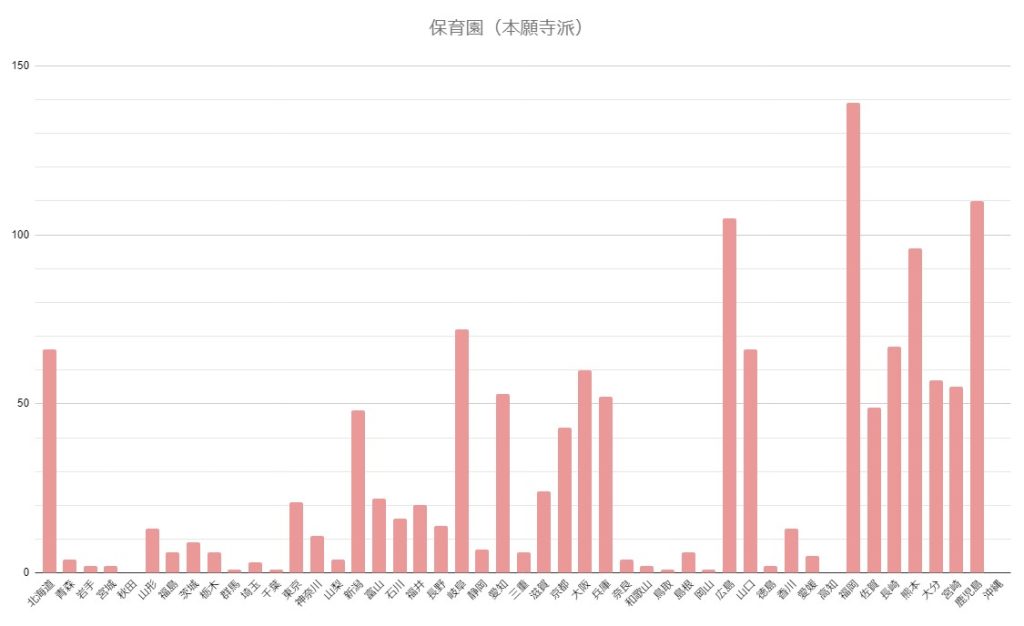

お寺が運営する保育園や幼稚園は全国にたくさんある。その歴史は古く、江戸期から寺子屋として学びを提供したり、農繁期などの一時預かりとしてお寺が活用されてきた。大正15年に「幼稚園令」が制定されたことによって保育が徐々に浸透していき、それまで同様の役割を果たしていたお寺がそのままスライド式に保育事業として取り組むようになっていった。現在、お寺の保育園がどれぐらいあるのかを調べたところ、浄土真宗本願寺派だけで1,366件。寺院数に比例していない地域も多く、特に九州地方に集中している。