駐車は敷地内(境内)へどうぞお入り下さい。道路向かいの空き地は善巧寺の土地ではありませんので、駐車しないようにお気を付けください。大きな行事でお借りする場合は看板を立てます。

❶善巧寺本堂

1881年(明治14)、17代順圓(じゅんえん)の時代に建立。木材はすべて宇奈月町音沢地区の山から降ろされた資材です。

獏(ばく)

専門家によると、本堂外側の彫刻は、江戸から明治に活躍した彫刻家の北村喜代松が手掛けた可能性が高いそうです。鼻の長い動物は、夢を食べると言われる中国伝説の動物「獏(ばく)」。

本堂内部

本堂に入ったら中央を真っすぐに進み、お焼香をどうぞ。天井画をご覧の方は右側へ、納骨壇参拝は左側入口からお入りください。

👀天井画、消しゴムハンコの襖絵など

内陣天井画

2012(平成24)年、親鸞聖人750回大遠忌の記念事業として内陣の天井画が完成。制作は、日本画家の清河恵美さん(宇奈月在住)。立山連峰をモチーフに、28種の花木が配置されています。

ふすま絵

2021(令和3)年、納骨壇スペースのふすま絵が完成しました。制作は、消しゴムハンコ職人の麻田弘潤さん。4枚のふすまを春夏秋冬に別け、チューリップ、蓮、イチョウ、雪が舞っています。

親鸞聖人像

山口県荘厳寺の白鳥文明さん制作の親鸞聖人像を寄贈していただきました。新潟時代、親鸞聖人が農作業を終えて夕日に向かって合掌している姿をイメージされています。

❷門徒会館

1990(平成2)年建立。交流スペースとして活用し、2025年4月より1Fに「カフェ愚禿」オープン。

👀親鸞聖人像(清河北斗作)、木工作品(富山省三作)、他多数の展示作品。

カフェ愚禿(ぐとく)

2025年4月3日より、木・金・土曜日の13:00~17:00にオープン。お寺の行事で臨時休業の場合がありますので、事前にサイトで確認をお願いします。

👀ドリンク数種とおやつを提供。談笑、読書、レコード鑑賞、写経、親子でひと休み、テレワークなどご自由に。

>> 公式インスタグラム

七仏通戒偈(しちぶつつうかいげ)

会館の壁面に施されたサンスクリット語の文字は、仏教の共通テーマ、七仏通戒偈の言葉が記されています。意味は、「悪いことをやめて善を行い、心を清めることが仏の教えである」

諸悪莫作 サルヴァパーパスヤ アカラナム

衆善奉行 クシャラスヤ ウパサンパダハ

自浄其意 スヴァチッタパリヤヴァダナム

是諸仏教 エータッド ブッダスヤ シャーサナム

❸鐘楼堂(しょうろうどう)

1990年(平成2)建立の鐘楼堂は、インドにある祇園精舎にある堂と同型です。祇園精舎の鐘楼堂は日本人の寄付によって建てられたそうです。

👀定例行事の1時間前に突いています。除夜の鐘は1月1日0:00より。

梵鐘(ぼんしょう)

戦時中、金属類がすべて供出されたため、現在の梵鐘は戦後間もない1948年(昭和23)に新調しました。彫刻家の佐々木大樹作の彫り物が描かれています。

❹僧鎔碑(そうようひ)

善巧寺11世僧鎔(そうよう)のお墓です。江戸時代、僧鎔は仏教の学校「空華盧(くうげろ)」を開校していました。その遺徳を偲び、門弟の行忠(ぎょうちゅう)らによってお墓が建立されました。

❺親鸞聖人像

1985年(昭和60)に音沢地区の佐々木岩松さん、ゑみ子さんの寄贈によって建立しました。

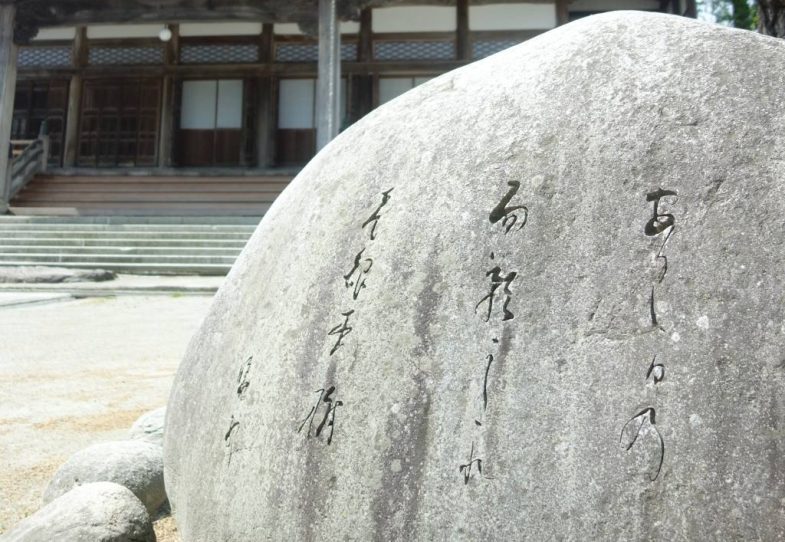

❻大石

大イチョウの前にある大石には、善巧寺19世俊夫が僧鎔の150回忌に詠んだ句が刻まれています。

「ありし日の 面影かたれ 老銀杏樹」

❼大イチョウ

樹齢は善巧寺開基(1489)の頃と伝わるため、500年以上前になります。紅葉は例年12月1日頃をピークに迎え、界隈では善巧寺のイチョウの葉が全部散った頃に根雪が降ると言い伝えられています。

カフェオープン日以外での天井画観覧や納骨壇参拝ご希望の方は事前にご連絡ください。定例行事のおススメは毎月行っている「ほっこり法座」です。他にも、花まつりマルシェや盆踊り、除夜の鐘など、どなたも参加しやすい行事がありますので、心よりお待ちしております。