NHK教育「こころの時代」の宗教学者・山折哲雄さんの特集「こう生きた どう生きる 山折哲雄 現在を問う」が放送されました。冒頭、山折さんが影響を受けた言葉として「親鸞ノート/服部之総著」から「呪われたる宗門の子」という一節を紹介されていました。現実と宗教的理想の狭間で揺れ動く心は、山折さんに深く響き、それは親鸞聖人の生き様もあらわしています。

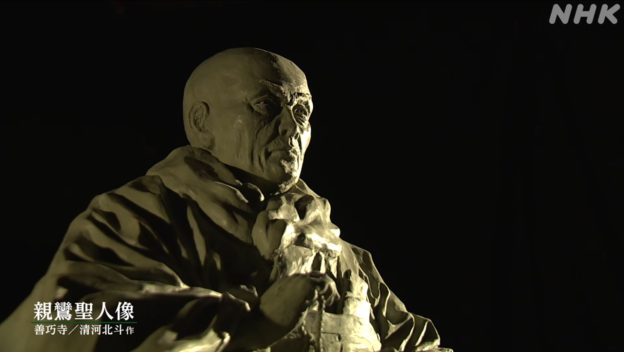

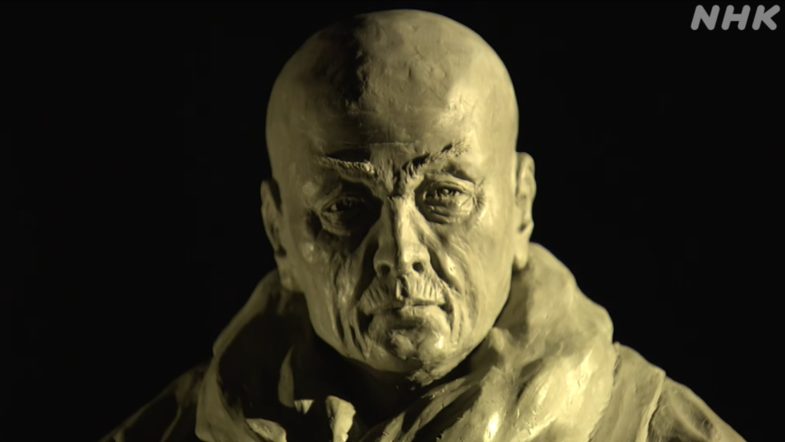

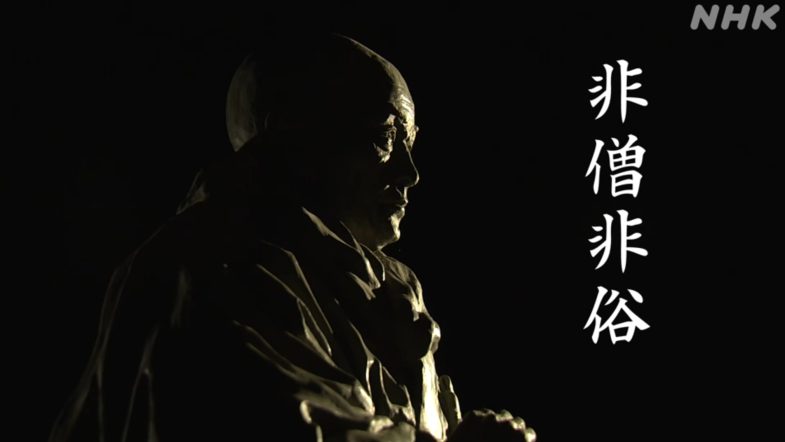

番組の後半、善巧寺蔵の親鸞聖人像(清河北斗作)を使っていただきました。親鸞聖人の和讃「愚禿悲嘆述懐(ぐとくひたんじゅっかい)」と重ねて放送されています。せっかくのご縁ですので、ここにその和讃の原文と現代語訳を紹介します。

正像末和讃・愚禿悲歎述懐

浄土真宗に帰すれども

真実の心はありがたし

虚仮不実(こけふじつ)のわが身にて

清浄の心もさらになし

浄土の真実の教えに帰依しているけれども、このわたしがまことの心をもつことなどあり得ない。嘘いつわりばかりのわが身であり、清らかな心などあるはずもない。

外儀(げぎ)のすがたはひとごとに

賢善精進(けんぜんしょうじん)現ぜしむ

貪瞋邪偽(とんじんじゃぎ)おほきゆゑ

奸詐(かんさ)ももはし身にみてり

みなそれぞれ賢く善い行いに励んでいるかのように振る舞っているが、内心は貪りや怒り、いつわりばかりであり、その身には人を欺こうとする思いが満ちている。

悪性(あくしょう)さらにやめがたし

こころは蛇蝎(じゃかつ)のごとくなり

修善(しゅぜん)も雑毒(ぞうどく)なるゆゑに

虚仮(こけ)の行とぞなづけたる

悪い本性を抑えることなどできるはずもない。その心はまるで蛇やサソリのようであり、たとえ善い行いをしても、煩悩の毒がまじっている。だから、その行いはいつわりの行と呼ばれている。

無慚無愧(むざんむぎ)のこの身にて

まことのこころはなけれども

弥陀の回向(えこう)の御名(みな)なれば

功徳は十方(じっぽう)にみちたまふ

罪を恥じる心がないこの身には、まことの心などないけれども、阿弥陀仏があらゆるものに回向してくださる名号(みょうごう)であるから、その功徳はすべての世界に満ちわたっている。

小慈小悲(しょうじしょうひ)もなき身にて

有情利益(うじょうりやく)はおもふまじ

如来の願船いまさずは

苦海をいかでかわたるべき

わずかばかりの慈悲さえもたないこの身であり、あらゆるものを救うことなど思えるはずもない。阿弥陀仏の本願の船がなかったなら、苦しみに満ちた迷いの海をどうして渡ることができるであろう。

蛇蝎奸詐(じゃかつかんさ)のこころにて

自力修善(じりきしゅぜん)はかなふまじ

如来の回向をたのまでは

無慚無愧(むざんむぎ)にてはてぞせん

蛇やサソリのように毒のあるよこしまな心では、自力で善い行いを修めることなどできるはずもない。阿弥陀仏の回向を信じることがないなら、罪を恥じることもないまま命を終えてしまうであろう。

五濁増(ごじょくぞう)のしるしには

この世の道俗ことごとく

外儀(げぎ)は仏教のすがたにて

内心外道を帰敬せり

さまざまな濁りに満ちた時代の中で、この世の出家のものも在家のものもみな、仏教を信じるものであるかのように振る舞いながら、内にはそれ以外の教えを敬い信じている。

かなしきかなや道俗の

良時(りょうじ)・吉日(きちにち)えらばしめ

天神・地祇(じぎ)をあがめつつ

卜占祭祀(ぼくせんさいし)つとめとす

何と悲しいことであろう。出家のものも在家のものも、日の良し悪しを選び、天地の神々を崇めながら、占いや祈祷を日々のつとめとしている。

僧ぞ法師のその御名は

たふときこととききしかど

提婆五邪(だいばごじゃ)の法ににて

いやしきものになづけたり

僧や法師という呼び名は尊いものと聞いていたけれども、提婆達多(だいばだった)が示した五つのよこしまな教えと同じように、人々からさげすまれるものを僧や法師と呼ぶようになっている。

外道・梵士(ぼんじ)・尼乾志(にけんし)に

こころはかはらぬものとして

如来の法衣をつねにきて

一切鬼神をあがむめり

仏教以外のさまざまな教えを信じるものと同じ心をもって、釈尊と同じ袈裟を身にまといながら、あらゆる鬼神を崇めているようである。

かなしきかなやこのごろの

和国の道俗みなともに

仏教の威儀をもととして

天地の鬼神を尊敬す

何と悲しいことであろう。近頃の日本の出家のものや在家のものは、みな仏教を信じるものであるかのように振る舞いながら、天地の鬼神を尊び敬っている。

五濁邪悪(ごじょくじゃあく)のしるしには

僧ぞ法師といふ御名を

奴婢(ぬひ)・僕使(ぼくし)になづけてぞ

いやしきものとさだめたる

さまざまな濁りと悪に満ちた時代には、僧や法師という呼び名を召使いの名とし、さげすまれるものであるかのように決めつけている。

無戒名字(むかいみょうじ)の比丘(びく)なれど

末法濁世(まっぽうじょくせ)の世となりて

舎利弗(しゃりほつ)・目連(もくれん)にひとしくて

供養恭敬をすすめしむ

戒律をたもつことのできない名ばかりの僧であっても、さまざまな濁りに満ちた末法の世においては、舎利弗や目連と同じように、あつく敬い供養することを勧められている。

罪業(ざいごう)もとよりかたちなし

妄想顛倒(もうそうてんどう)のなせるなり

罪とはもとよりかたちのあるものではなく、誤ったものの見方からつくられるのである。心の本性とはもとより清らかなものであるが、この世にまことの心をもっている人などいない。

末法悪世(まっぽうあくせ)のかなしみは

南都北嶺(なんとほくれい)の仏法者の

輿(こし)かく僧達力者法師

高位をもてなす名としたり

末法という悪に満ちた世では、何とも悲しいことに、奈良や比叡山の僧たちが、輿をかつぐなどの力仕事をするものを僧や法師などと呼び、徳のあるものであるかのように扱っている。

仏法あなづるしるしには

比丘(びく)・比丘尼(びくに)を奴婢(ぬひ)として

法師・僧徒のたふとさも

僕従(ぼくじゅう)ものの名としたり

仏の教えを軽んじ侮ることにより、出家のものを見下し、徳のある法師や僧という呼び名を軽んじて、召使いの名としている。

以上十六首、これは愚禿がかなしみなげきにして述懐としたり。

この世の本寺本山のいみじき僧とまうすも法師とまうすもうきことなり。

以上、十六首 これは愚禿の悲歎の思いを述懐したものである。今の世で本寺・本山におられる高位の僧といっても、法師といっても、嘆かわしいばかりである。

NHK教育Ch(Eテレ)こころの時代〜宗教・人生〜

「こう生きた どう生きる 山折哲雄 現在を問う」

再放送 3月1日(土) 13:00〜14:00

※NHKプラスでもご覧になれます。

https://plus.nhk.jp/watch/st/e1_2025022312911