毎年恒例の「こども盆おどり」は、8月12日(土)18:30からです。お寺から発祥した盆踊り。善巧寺では「こども」に重点を置いておこなわれます。お近くの方々、帰省中の方々、ご参加お待ちしております。尚、地元浦山の盆踊りは14日に浦山交流センターで行われます。

こども盆おどり

小学生対象の夏休み企画「お寺からの挑戦~ナゾトキ~」が行われました。

宇奈月小学校、清流小学校、帰省中の県外組など、計47名が参加してくれました。主催は黒部市と魚津市の本願寺派の寺院の集まり「黒西組(こくせいそ)」です。毎年1回こどもを対象とした行事が行われ今回は善巧寺で開催されました。

9:45 おはなし

仏さまのおはなしに、この後行われるナゾトキのヒントが隠されています。「エゴウロ」や「ケビョウ」など、聞きなれない仏具の名前に耳を傾ける子供たち。「ナモアミダブツ」を連呼していたので、それが答えにあると予想していた子供たちが何人もいました。

9:55 缶つりゲーム

チームに馴染んでもらうためのウォーミングアップゲーム。初めて顔を合わす子も多いので、まだみんな緊張しています。興味深かったのは、1回目は全員お手伝いをするように丁寧にやるので競争にはならず、急きょ商品(アメ)を用意して2回目は競争してもらいました。

10:20 ナゾトキゲーム

5つのステージが用意され、それぞれにお坊さん番人が待ち構えています。お坊さんのミッションをクリアしてから、ナゾトキの問題に挑戦するという流れで行いました。9~10人で1チーム、計5チーム揃いました。5チームが同時に5ステージへ移動して、順に入れ替わっているスタイルを取りました。

パワーステージ(会館)

会館2Fのフロアで体を使うステージ。大縄跳びをくぐり抜けるミッションを全員がクリアしてからのナゾトキで、出来なかった子は万歩計を100回振る罰ゲーム。なぜか、罰ゲームの万歩計をやりたがる子たちが続出しました。

ナゾトキは、並べられたパイプイスをヒントに問題用紙から隠された言葉を探します。この問題はヒントなしでは難しかったようです。

マナーステージ(おざしき)

お寺ならではのお作法を習うマナーステージ。部屋に入るとまずは正座でお作法を習い、お焼香ミッション。自然と背筋が伸びます。ナゾトキ問題は、本願寺で行われた子供企画「本願寺DAYS」より拝借。こちらもなかなか難しかったようで、ヒントを出しながら答えていました。

ホラーステージ(おくら)

薄暗いお蔵が会場のホラーステージ。入口に灯された大ロウソクが雰囲気を高めます。

中へ入ると重い扉が閉められてナゾトキスタート。不気味な音楽に怖がるこどもたち。はやく問題をとけたチームは2Fのボーナスステージへ挑戦。さらに薄暗い部屋に入り、1番奥に置かれた黒い箱を取ってくるミッションです。ここの問題はなかなか解けないと思っていましたが、見たことあるパターンなのか、どのチームも瞬殺で答えを出していました。

アニマルステージ(けいだい)

境内に隠された動物のフィギュアを見つけ出して、数字を組み合わせた金庫を開けるナゾトキ。境内中を走り回って探していました。名探偵コナン君も!フィギュアの隠し場所は最初すぐに見つかってしまったので、2チーム目以降から少しずつ難易度を調整していました。

フラワーステージ(本堂内陣)

天井に描かれた花の名前を6つ答える問題。善巧寺の天井には28種類の花木が描かれています。5つぐらいまではすぐに答えられると予想していましたが、「つばき」「はす」「きく」「ボタン」「コスモス」など、答えられないと思っていた花の名が続々と出てきて驚かされました。10種類でもいけそうな印象でした。

11:30 本堂でのラストステージ

全チーム揃ったところで、今までのステージで出した答えを元に最後の問題をときました。紙を折り曲げて答えを導き出すものだったので、少し時間がかかりましたが、全チーム子供たちだけで答えを出しました。その答えを元にまとめの挨拶で終わりました。

5、6年生は仲の良い友達同士でチームになるのではなく、それぞれ別のチームでリーダーやそのサポート役になってもらいました。ゲームの後半にはどのリーダーもリーダーらしくなってきて、下級生への目配りにも気を使ってくれました。下級生たちも上級生に一生懸命ついていこうと頑張っていました。問題の意味がわからなかった子もいると思いますが、宝探しや縄跳び、お焼香作法など、全員参加のミッションにも取り組んでもらい、それぞれに楽しんでもらえたと思います。迎えるお坊さんたちも個性を発揮して、団体だからこそ出来るイベントになりました。

日時:2017年7月31日(月)9:00~11:30

会場:白雪山善巧寺

主催:浄土真宗本願寺派黒西組

<ナゾトキスタッフ>

マナーステージ:称名寺副住職

ホラーステージ:桃原寺副住職

パワーステージ:照顕寺住職、照行寺住職

アニマルステージ:順昌寺副住職、真照寺若坊守

フラワーステージ:法輪寺副住職、法盛寺住職

受付:善巧寺坊守

撮影:光顔寺住職、称名寺住職

サポート:真照寺住職、真照寺坊守

ナゾトキ企画:善巧寺住職

参考:本願寺DAYS、築地本願寺の謎解き脱出ゲームのチラシなど

お寺でナゾトキ。夏休みに小学生対象のお寺イベントを行います。

黒部市と魚津市の同じ宗派のお寺さんたちと合同企画なので、バラエティに富んだお坊さんたちで子供たちを迎え撃ちます!

お寺からの挑戦状 ~ナゾトキ~

日時:7月31日(月)9:00受付

会場:白雪山善巧寺

対象:小学生(未就学児は保護者同伴)

参加費:無料

申込み締切:7月26日(水)

主催:浄土真宗本願寺派富山教区黒西組

参加ご希望の方は、コンタクトより「お名前、電話番号、年令(学年)」をご記入の上お送りください。もしくは、善巧寺(0765-65-0055)へお電話ください。

※申込みは締め切りました。

未就学児は保護者の同伴をお願いしておりますが、小学生の兄弟姉妹がおられる場合は同じチームに組合せしますので、同伴されなくても構いません。原則、ゲームは子供たちだけで挑戦してもらいます。

本願寺の青少年育成を担当する部署に関わるようになり数年が経ちました。そこで頂いた学びのひとつを紹介します。

いのちは大切ですか?

精神科医の松本俊彦先生によると、中高生の約一割の子は自傷の経験があり、その中で96%は誰にも告げずにその行為に及ぶそうです。その多くは、家庭環境に問題があったり、学校でいじめを受けている場合があります。そのような子たちに、多数派に属する大人が「いのちの大切さ」を曖昧な表現で語っても、余計に自分自身を否定されたと受け取り、遠ざかっていくのかもしれません。

一割というのは他人事ではなく自分自身にも向けられることだと思います。私の心にも一割、縁に触れれば虚無感を持ったり自暴自棄になる心があります。そう考えると簡単に「いのちは大切」とは言えません。

鳩のいのちを救うために自ら痛みと苦しみを引き受け、自分のいのちを差し出したシビ王の話が思い出されます。他にも身を差し出す仏教説話はいくつもあり、それらは人を救うということがどれほどに重いことなのかということと同時に、いのちの大切さを知らない我が身を知らされます。

松本先生いわく、信頼できる大人になるためには、子どもが誤ちを犯した時にいきなり善悪の価値判断を決めつけないこと。そして、自分の手に負えないと思った時には、仲間や専門家に相談してみんなで支えることが大事だと言います。多数派が少数派を苦しめている現実に、目を反らさないようにしたいです。

雪山俊隆(寺報164号)

花まつりマルシェの写真を公開します。すべての写真は「フォトコレ」にてダウンロードやプリントが出来ます。ご希望の方は認証キーをお伝えしますので、お手数ですがコンタクトフォームよりメッセージをお願いします。当日の参加者やその関係者に限らせていただきます。

写真は、柳原写真事務所FLATさんと10年以上花まつりを撮り続けてくれている川島慶一(京都)さんです。

チューリップに包まれて「花まつりマルシェ」が賑やかに行われました。

赤ちゃんの誕生を祝う「初参式(しょさんしき)」から始まり、境内ではステキなお店が並ぶマルシェコーナー、会館ではアイシングクッキーづくりやパネルづくりのワークショップを楽しんでもらいました。今回は赤ちゃんの成長を仏前にお祝いする「七五三」も初めて行いました。また、4月9日からスタートした2ヶ寺同時開催の天井画公開もこの日が最終日でした。

善巧寺の花まつりは40年近く続いています。前日に子どもたちと婦人会の皆さんでチューリップをつみ、まる1日かけて飾り付けた花々をぜひ多くの人に見て欲しいという願いの元、昨年からマルシェのスタイルを取り入れてより大きな声で広報するようになりました。

昨年に続き、宇奈月温泉街のお店「HOLO家」さんと「おやつ堂のあ」さん。友人に紹介してもらった移動販売車「Cafe hahaha」さん、ケーキハウスミユクの松田桃子さん、アクセサリー店「cotton cup」さん、木工品の「きのみ工房」さん。本願寺の企画スクールナーランダでもお世話になった高岡の「COMMA, COFFEE STAND」さん(with大野屋さん)。なにかとご縁のあるインテリア雑貨店CHILLING STYLEの大澤寛さん。すでに定番となっていつも行列になるバルーンの「Souvenir Balloon」さん。みなさん、「良かったら遊びに来てね!」という声に賛同してくれて参加してくださいました。そして、善巧寺からは、婦人会の皆さんがうどんとそば(提供:長七製麺)、こんにゃくを担当、天井画公開のカフェコーナーでも協力してくれているよーちんはドリンクを担当、中学生以上の若者スタッフは準備段階から力を貸してくれて、わたがし、ポップコーン、甘茶、ゲームタイムを担当してくれました。また、子どもたちに喜んでもらいたいと東京より匿名希望の友人がレゴを寄贈してくれ、とても贅沢なプレゼントが出来ました。ステキな写真は、柳原写真事務所FLATさんと、10年以上花まつりを撮り続けてくれている川島慶一さんです。

おかげさまで、お釈迦さまの誕生祝いをご縁に、子供たちの笑顔がいっぱい見られる特別な1日となりました!ご参加くださった皆さま、ご協力してくださった皆さま、心より感謝申し上げます。

出店:Souvenir Malloon、おやつ堂のあ、COMMA, COFFEE STAND、Cafe hahaha、cotton cup、きのみ工房、HOLO家、善巧寺仏教婦人会、花の会、よーちん、さやか、ごっちゃん、よっち、かえで、のどか、わゆ、まふ、あやめ、しゅうちゃん、げんき

ワークショップ:松田桃子さん(ケーキハウスミユク)、大澤寛さん(CHILLING STYLE)

うどん&そば提供:長七製麺様

チューリップ協力:入善町花卉球根組合様、山崎修二さん、

チューリップボード下絵:関口彩さん

花つみ&花かざり:仏教婦人会、神子さん、高島さん、子どもたち、親御さんたち、のどか、わゆ、かえで、さやか、ごっちゃん、まふ、あやめ

本堂荘厳:法輪寺、照行寺

初参式コーラス:花の会

天井画ガイド:上坂次子さん、山本悦子さん

初参式受付:中坂岩雄さん、澤木繁夫さん

撮影:柳原写真事務所FLAT、川島慶一さん

駐車場協力:中博信さん、浦山交流センター様

広報協力:黒部・宇奈月温泉観光局、富山経済新聞、彼岸寺、あさひ舟川「春の四重奏」

THANKS:中村理奈さん、沓掛栄一郎さん、伊藤美沙さん、上澤聖子さん、清河北斗さん

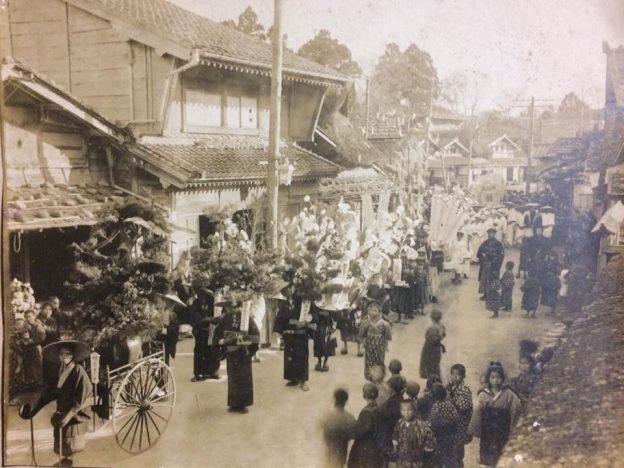

お参り先で貴重な写真(上の画像)を見せてもらいました。日中に大きな葬列を伴って行われるようになったのは明治時代のことだそうです。ひと昔前はどの村にも火葬場があり、規模は違えどこのように自宅やお寺から火葬場までを歩いた記憶のある人は多いのではないでしょうか。宇奈月町音沢地区には今も火葬場があって数年前まではよく使われていました。その時にも、火葬場まで行列をなして歩いている姿が見られました。最前列は大きな松をひいています。後列には、白装束の男性と女性が連なっています。昔は喪を表す色は白でしたが、黒色に変化したのは西洋の影響だそうです。

大規模や派手だからいいというわけではありませんが、少なくともこれを体験していた人たちにとっては、ひとつの命が終えていくことの意味が、現代とは比較にならないほど大きくて重いものだったのではないでしょうか。周りで見ている子供たちにも、いろんな影響を与えていたと思います。

この10年ほどの間に葬儀の在り方は大きく変化しました。時代の流れで変化していくのは必然ですが、機械化と効率化が行き過ぎると、人も機械のようになってしまいます。お釈迦さまが仏道を歩むキッカケは、「老・病・死」の問題を真正面から受け止めたことでした。目を背けるということは、大事なことを先延ばしにしているだけかもしれません。先輩たちが大事にしていたことを、今一度考えてみたいと思います。

雪山俊隆(寺報163号)

4月はおシャカさまの誕生月間です。善巧寺では4月23日(日)に「花まつりマルシェ」を開催します。子供たちの誕生や成長を祝い、境内いっぱいに飾り付けたチューリップに囲まれて、ステキなお店やワークショップをお楽しみください!

赤ちゃんの誕生を祝う「初参式」、子供の成長を祝う「七五三」、アイシングクッキーのワークショップ、北欧テキスタイルパネルのワークショップは参加者募集中です。定員になり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください。

>> お申込みはこちらへ

花まつりマルシェ

■会場:白雪山善巧寺

■日時:4月23日(日)10:00~15:00

>> 花まつりの流れ

■出店:

-COMMA, COFFEE STAND(with 大野屋)

-HoLo家(カレー、ドリンク)

-Cafe hahaha(コーヒー)

-おやつ堂のあ(焼菓子類)

-コットンカップ cottoncup(アクセサリー類)

-きのみ工房(輪ゴム鉄砲、小枝ボールペンなど)

-Souvenir Balloon(バルーン)

-自前出店(うどん&そば、ドリンク、わたがし、こんにゃく、ポップコーンなど)

■ワークショップ:

-ケーキハウス ミユク(アイシングクッキー)

-チリングスタイル(北欧テキスタイルパネル)

■入場:無料

■駐車:臨時駐車場(浦山交流センター)へお停め下さい。

■主催:善巧寺

【受式者募集】

初参式

~赤ちゃんの誕生を仏前に祝う儀礼~

対象:生後100日~2才

参加費:3,000円

七五三

~子どもの成長を仏前に祝う儀礼~

時間:13:00(受付12:30)

対象:3才、5才、7才

参加費:3,000円

【参加者募集】

アイシングクッキーワークショップ

時間:11:00~12:00

対象:3才~小学生(親子参加も可)

参加費:1,000円

先生:松田桃子(ケーキハウス ミユク)

北欧テキスタイルでパネルをつくろう

時間:14:00~15:00

対象:小学生~大人(親子参加歓迎)

参加費:2,000円

先生:大澤寛(チリングスタイル)

【事前イベント】

花つみ&花かざりワークショップ

~みんなで花まつりをつくろう!~

日時:4月22日(土)8:00~15:00

持物:長ぐつ、手袋、お弁当(雨天カッパ)

【関連イベント】

>> 天井画特別公開

【駐車場に関して】

浦山交流センター(黒部市宇奈月町浦山1012)の臨時駐車場をご利用ください。「初参式」と「七五三」受式者は善巧寺向かいの臨時駐車場になります。

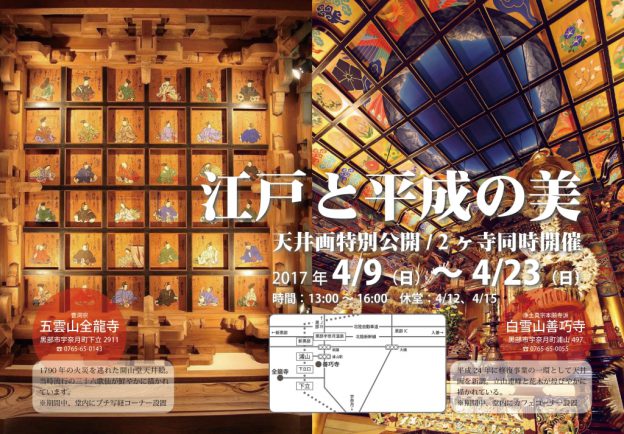

「江戸と平成の美」

天井画特別公開 / 2ヶ寺同時開催

■期間:2017年4月9日(日)~23日(日)

■時間:13:00~16:00

■休堂:4/12、4/15

※4/16(日)14:00~15:00は法事のため本堂へ入れません。

※期間以外に参拝ご希望の方はお寺までご連絡ください。

五雲山全龍寺(曹洞宗・黒部市宇奈月町下立2911)

1790年の火災を逃れた開山堂天井絵。当時流行の三十六歌仙が鮮やかに描かれています。

※期間中、堂内にプチ写経コーナー設置

白雪山善巧寺(浄土真宗本願寺派・黒部市宇奈月町浦山497)

2012年に修復事業の一環として天井画を新調(清河恵美制作)。360度の立山連峰と花木が煌びやかに描かれています。

※期間中、堂内にカフェコーナー設置

善巧寺から全龍寺までは車で5分、徒歩では30分ほどです。