僧侶は思わず二度見する名前

ミュージシャンの「ちゃんみな」さんがプロデュースしているガールズグループ「HANA」に注目しています。「かわいい」「きれい」という概念が画一化されつつある中で、彼女たちは多様な美しさを見せてくれています。デビュー早々、紅白にも出場したのでご存じの方も多いと思います。

そのメンバーに、「他力 千佳(たりき ちか)」さんという方がいます。初めて知った時は、思わず二度見してしまいました。え?他力?と。気になったので、お坊さん仲間に聞いてみると、九州地方には数件ある苗字ということがわまりました。

一般的に「他力」といえば、「人任せ」や「自分では何もしないこと」と誤解されがちです。仏教を少し学んだ人なら、それが「阿弥陀仏の力」を指す言葉だと知っているでしょう。しかし、それだけではまだ不十分です。

実は、他力の「他」とは、阿弥陀仏から見た「私」自身のことでした。

中心を「私」から「仏さま」へ

通常、私たちは自分を「自(じ)」、自分以外を「他(た)」と定義します。つまり、「私」が世界の中心にいます。しかし仏教の視点は異なります。世界の中心を「私」ではなく「仏さま」に置きます。

- 自(中心):阿弥陀仏

- 他(対象):私たち

阿弥陀仏が「自」であり、その仏さまから見て「他」であるのが、私たち。この視点の転換こそが、他力の真髄です。

「仏さまの前に座らせてもらう」という感覚

自分中心でしかものを見られない私にとって、この転換を理解するのは容易ではありません。しかし、お寺に長年通う人たちの姿には、そのヒントがあります。

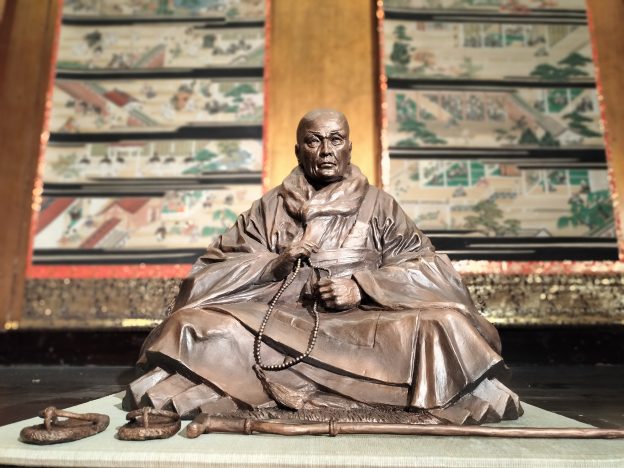

本堂に入ると、まず仏さまにごあいさつ。「私の前に仏さまがいる」わけですが、その視点を逆にすると、「仏さまの前に、私が座らせてもらっている」。事柄は同じでも、受け止め方が違います。お経はみんなで仏さまのほうを向いておつとめをし、講師がそのお経の心を法話としてお話します。

ほんの一瞬でも、肩書きや役割を一旦脇に置いて、凝り固まった「自分」という枠から離れ、仏さまの大いなるはたらきに身を委ねてみる。そのとき、常日頃いかに自分に固執しているかが知らされ、大きな慈悲に包まれているという感覚が生まれてきます。

ベテランの参拝者は、そのような心持ちで仏さまと対峙しているように私にはうつります。

利他力(りたりき)としての他力

「自」である仏さまが、「他」である私たちを救おうとはたらきかける力。これを「利他力(りたりき)」といい、略して「他力」と呼びます。つまり「他力」とは、仏さまが「他」である私を利益(りやく)し、導こうとする慈悲の力そのものを指していたのです。

おかげさま

そのような理由で、他力の本来の意味は「人任せ」ということではなく、どんなに努力を積み重ねたとしても、それを我が力と誇らず、「おかげさま」であったと手を合わせて生きていく。また、努力が続かず、すぐに怠惰になってしまう自分に対しても、決して見捨てずに包み込んでくれるはたらきに、「もったいない」と頭が下がる。これが実生活での「他力」の受け取り方のひとつです。

お仏壇やお寺にお参りの際は、ぜひこの「自他」の入れ替わりと、包み込まれている温もりを思い出してみてください。