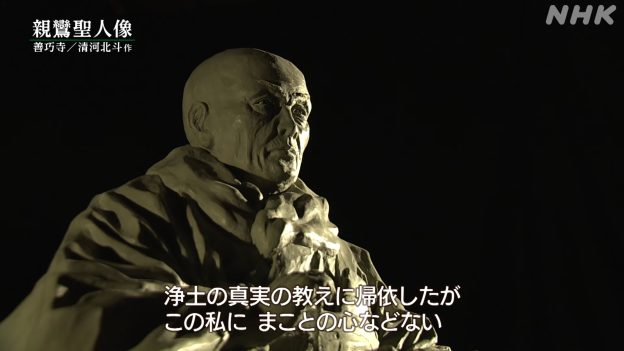

1989(平成1)年1月16日発行 雪山隆弘著

はじめに/利井興弘

来年は数え年八十にもなる。老人のくりごとでありますが、次男隆弘が「煩悩カルタ・本願カルタ」を仕上げました。この仕事は大変なことだったと察するに余りあるものでありました。それは「直腸ガン」と云う大病の病中、手術、病後の時期にこの労作を仕上げたことは、驚くべき仕事といわねばなりません。よくやったものであります。

小学校へ入学する前から、毎年正月前から「いろはがるた」を出して、「犬も歩けば棒にあたる」と遊んだものでありまして、小学校へ入学する自分には「犬も歩けば棒にあたる」と大分は覚えておりました。

それが中学時分には「いろはがるた」はしませんでしたが、中学三年時代だったでしょうか、この「いろはがるた」に疑問が起こりまして、「犬も歩けば棒にあたる」これはおかしい「犬が歩く」ということはわかるが、「犬も歩く」ということになると「犬と犬と」とか「犬と人間」とか、何しろこの「犬も」の「も」にひっかかって数年たちました。

そして大学時代何かの雑誌を読んでおりましたら、私のような変なことが気になる人もおるもので「私は永い間、いろはがるたの最初からわからなかった」とありまして「犬も歩けば棒にあたる」これが第一わからない。

この犬は「眼が見えない犬」であろうか、それなら「棒に」にあたることもあろう。この犬が「のら犬」であるなら「棒に」ではなく「棒も」とんでくるであろう。

これは「犬」は動物の「犬」ではなく「探偵」である。「棒」は木の棒ではなく「泥棒」である。そこで探偵もじっとしておっては泥棒も捕えられない。そこで「探偵もーーー犬もーーー歩けばーーー行動すれば、泥棒に当る-棒にあたる。これが正解である」というのにぶちあたったが、こどもの遊ぶ「かるた」に「探偵」ーーー犬「泥棒」が出て来ていいもんだろうか、こんな時「解説書」があれば問題はない。こんな時に起る煩悩はと考える時、「煩悩カルタ」には「解説」が丁寧に書かれてある。心くばりに頭が下がります。

「カルタ」は小さい時からに限ります。短い言葉、覚えやすい、意味は深し、子供にその意味がわかりにくいことが多い。私は子供の頃聞覚えた歌が二つありましたが、その意味はわからない。一つは「箱根の山は天下の嶮(けん)」。唱いつつ、どんな剣だろうか、天下の剣というのだから、どんな立派な剣だろうか、と思ったりしていたものです。

二つ目は「卯の花のにおう垣根に、ほととぎす早やも来鳴きて」これも上の句はよくわかるのだが、「はやもきなきて」というのが長い間わからなかった。そういうふうに子供の頃から覚えた「言葉」は音でわかるが、その意味がわからなかったことが、長ずるに及んで段々わからされて来ました。

姉が二つ違いでありましたから「百人一首」を覚えはじめたのは小学校五年の時でした。歌は意味もわからず、何しろ上の句が読み終わって「かるたの下句」に合すのだから、始めはいつも負けていたが、中学二年時分には姉が「かるた」はしなくなった。それでも「むすめふさほせ」の一枚札は今でも覚えています。しみついたものは恐ろしいものです。

「本願カルタ」は本願が中心です。「一切衆生、もらさず、救う」話で聞いたことはなかなか身につかぬが口で言うと身につきます。「解らぬ我身と解らされた」と知らされます。

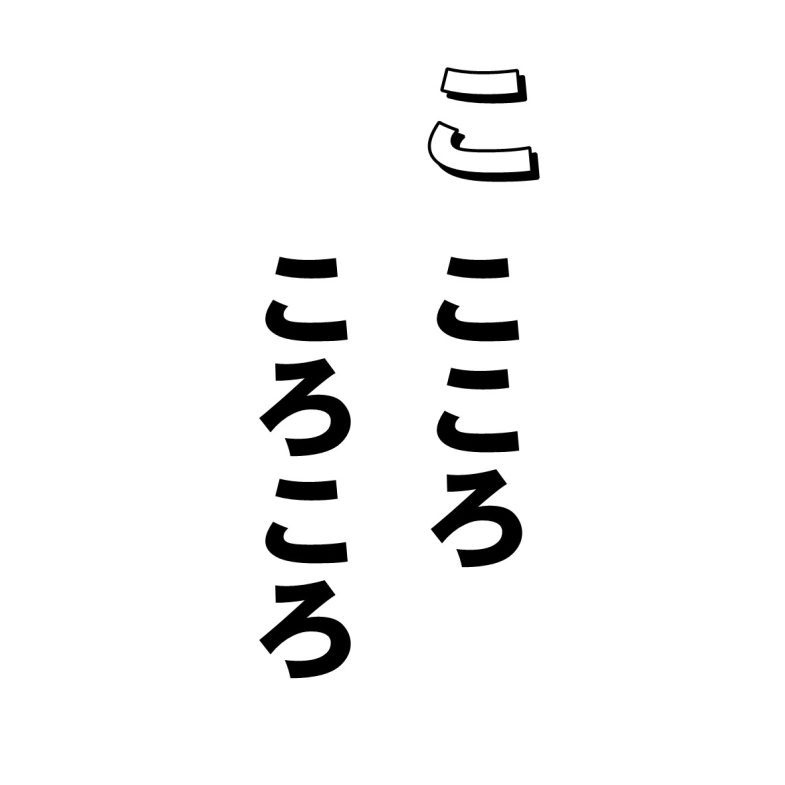

煩悩カルタ

煩悩とは、悪い心のはたらき。心身をわずらわし悩ます精神作用のこと。仏さまにいわせると、百八つとも八万四千ともいわれる煩悩を、私たちは一つとして欠かさずみんな持ち合わせているんですって。この「煩悩カルタ」を読んで、思い当たれば、ハイとうなずいて慚愧(ざんぎ)のこころを起こしましょう。当たりすぎて、気分が悪くなった方は、後編の「本願カルタ」を読んで、ホッとして下さい。

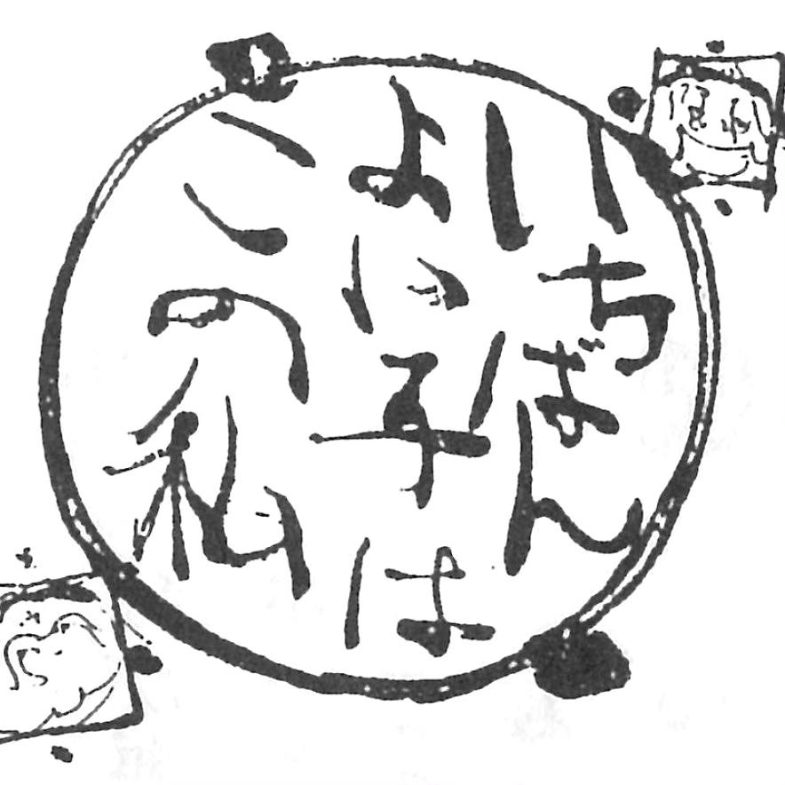

いちばんよい子はこの私/憍慢

「差別の根源は、衆生(しゅじょう)の憍慢心(きょうまんしん)にあり」とおっしゃったのが、おしゃかさま。わたしたちの思い上がりの心が、世の中に多くの差別を生んでいるというわけです。

わたしたちは、それくらい思い上がっていなくては、安心して生きてはいられないんじゃないですか。もちろん、そんなこと、他人に言えたもんじゃないですが、心の奥底をさぐってみれば、それこそ、内心ひそかに、後生大事に、こんな煩悩をかかえ込んでいるわけです。ところがね、この驕慢心というヤツは、他人を傷つけたあげくに、なんと自分まで苦しめてしまうというおそろしい煩悩なんですよ。

ろくでもないのはみな他人/慢

憍慢心(きょうまんしん)を細かく分けると、まず、この「慢」です。どんな思い上がりの心かというと、他人と比べて思い上がるという心です。

「みんな仲良くしましょうね」などと口ではいいながら、わたしたちはいつでも、他人と比べて、自分が一番よい子だと思い込んでいるものなんです。

「凡夫は自他の差別を見る」とある和上がいってますが、ほんとうにそんなものなんですねえ。

島根の源左さんは、これとまったくさかさまで「いっち(一番)悪いでしあわせだぁ」といいました。ろくでもないのは他人ではなくて、このわたしだったと気づかれたのです。そして、そんなわたしに、如来さまはご苦労くださっているのだと、よろこばれたのです。

なかなか、源左さんのマネは出来ないんじゃないですか?「なによ わたしはちっとも悪くないわよ。悪いのはまわりの人でしょッ」いつでも、これですものねえ。

ハッハッハざまあみろ/増上慢

一番よい子はこの私で、ろくでもないのはみな他人・・・とくれば、もう天にものぼる気分になって、ハッハッハ!と高笑いもしたくなる。こんな心の状態を、増上慢といいます。要するに、のぼせて、増長して、手のつけようがないわけです。

こんな人を、昔から、日本では「天狗」といいます。鼻高々の赤ら顔、カンラカラカラと空を飛ぶ・・・。

「どう、あの人、天狗になっちゃって・・・」 で、この天狗といったら、お宮さんのまつりに出てくるので、仏教と関係ないように思っていた、という人も多いかもしれませんがじつはそうじゃない。天狗のもとは、インドのサンスクリット語でウルカーというんですって。これ、流れ星のことなんだそうですが、転じて、仏道修行をあやまって、俺ほどえらいものはいないという増上慢(ぞうじょうまん)に陥ったものをさすことになったそうです。まあ、天狗になったらおしまいだけど、なるよなあ。

にっこり笑って人を刺す/憍(きょう)

人の心は傷つきやすく、また、傷つけやすいものですね。自分ではまったく気づかずににっこり笑っているだけで人の心をつき刺していることがよくあります。家柄、財産、地位、健康、博識、美貌、能力などなどに関する思い上がりの心で、これは「慢」のように比べてよろこぶんじゃなくて、比べるものなく、喜ぶんだそうです。

でも、これが外に出たらどうなるか。

スマートな奥さまが、ちょっと太めの奥さまの前でーーー

「あたし、もう少しやせたくて、ホホホ」このホホホで相手は、グサッとくる。健康だってそうです。

「いやぁ、なんといっても健康が第一ですねえ。わたしはこの年になるまで医者の世話になったことないんですよ。ハハハ」

本人気づいていないけれど、これを病気や障害をもつ人間が聞いたら、どんなに心が痛むでしょう。

ほんとはあいつも俺くらい/過慢

過ぎたる人をさして、じつは、その人も、自分と同じくらいだーーーと思い上がって安心するという慢心です。

よくあるでしょう。たとえば、受験生。「自分以外は、みんな敵!」なんちゃって、必勝のハチマキしめて、とにかくがんばってる。それ自体は、まあ、競争の世の中なんだから仕方がないかもしれません。けど、三月ごろになって、合格発表があって、新聞紙上にライバルの名が載る。自分がねらった大学に、相手が先を越してパスした。(チェッ、あいつも成績は俺と同じくらいなのに・・・)とか。

そのパパは、三月の人事異動の新聞とにらめっこ。「おっ、あいつ、部長になったか。ふーむ。おい、母さん、あいつ、とうとう部長になったぞ。ホラ、俺と同級生のあいつがさあ。えらくなったねえ。俺と同級生だぜ、あいつ」

同級生というところにずいぶん力が入っている。カンケイないと思うけど、それを強調しないと落ち着かないのよねー。

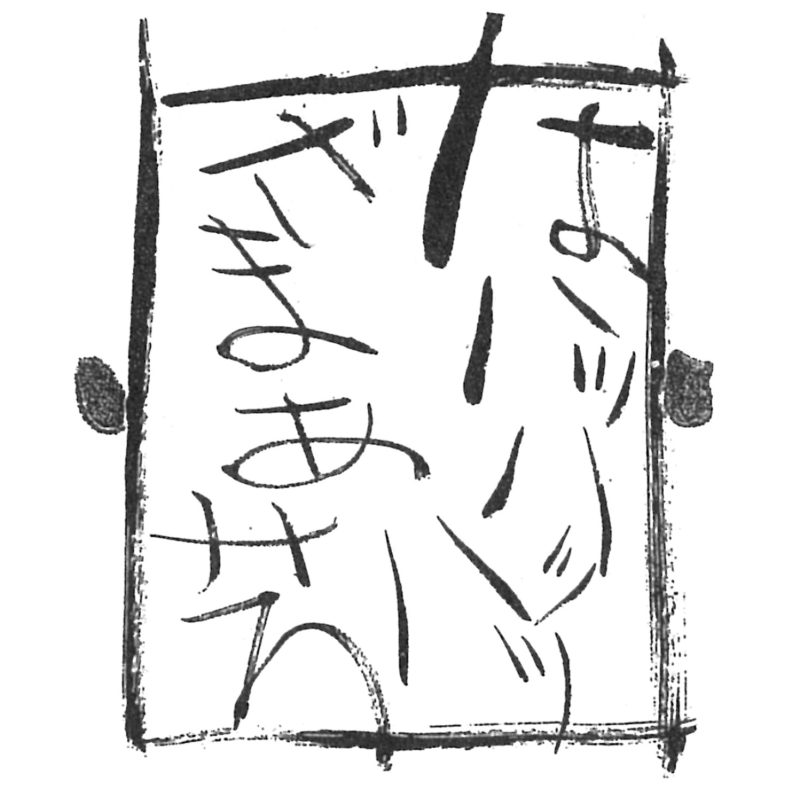

へりくだってほくそえむ/卑下慢

「りっぱな家が建ちましたねえ」

「いやいや、ほんのウサギ小屋で。」

このとき、あなたがこう答えたらどうなるか?

「なるほど、そういえばウサギ小屋だ」

「まあ、奥さん、ステキなお着物」

「あらいやだ、安物、安物!」

このとき、あなたがこう答えたらどうなるか?

「あら、ホント、安物ねえ」

まあ、おそらく、しばらくは絶交ということになるでしょうね。そうなんです。こちらがホメたら、日本人はすぐ卑下する。これを美徳のように思っている。しかし、仏さまにいわせると、品性下劣。卑下したら、もうひと回り大きなホメことばが返ってくることを期待しているだけなんだ。これを卑下して自慢する卑下慢(ひげまん)というんです。よくあるよなぁ。

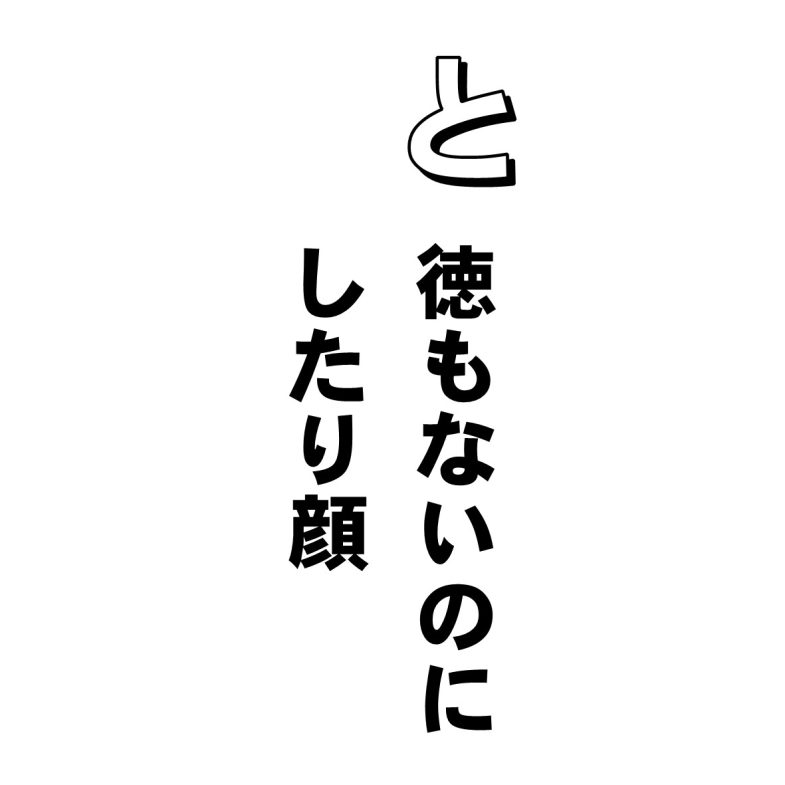

徳もないのにしたり顔/邪慢(じゃまん)

智恵もない。徳もない、真実まことのかけらもない。困ったものですねえ、最近のテレビ。なのに世の人みなすべて、テレビのいうこと真にうけて、わかったような顔をして、

「ああ、あの問題ね。そう、あれはね、そもそも・・・」なんてのたまう。聞けば、ほとんどテレビの受け売り。なさけないったらありゃしない。

それに、ほら、よくあるじゃない。テレビじゃないけどおうわさで「これ、体にいいのよ」とか「ゼッタイ効く!」なんてたぐいの、よこしまな情報。

さらに、近頃多いのは、深く因果の道理をわきまえず、占いやら、まじないやら、現世祈祷やらに、うつつを抜かし、自分だけバカ見るのならまだしも、したり顔で、他人をそそのかし、悪い仲間を引きずり込むやから。許せないね。

いいですか。よこしまでない、正しい教えの基本は、なんといっても「深く因果の道理をわきまえる」ということ。忘れないでね。

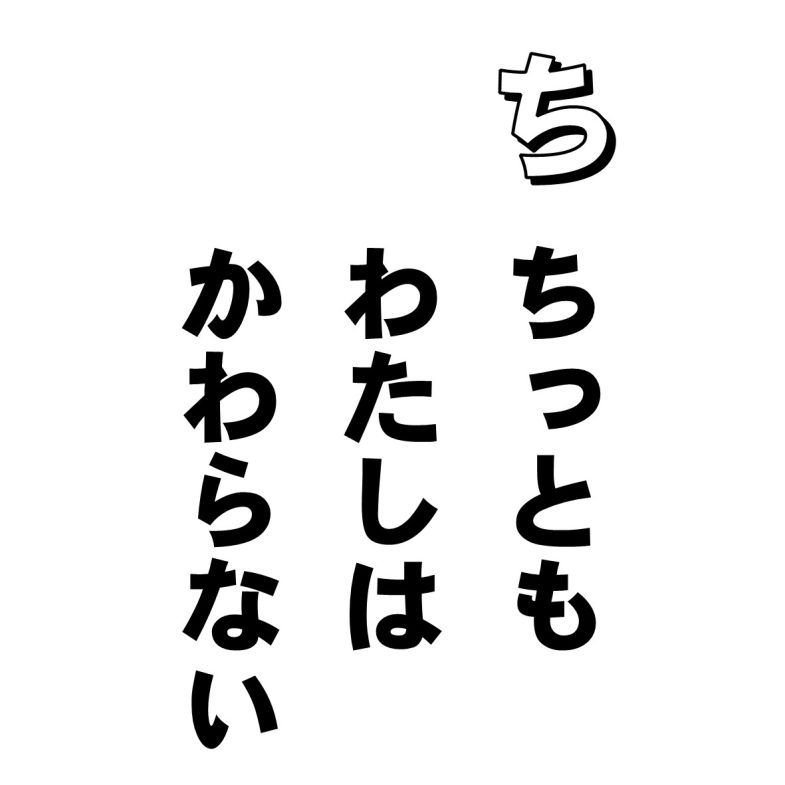

ちっともわたしはかわらない/我慢

じっとガマン・・・のもとの意は、自分だけは変わらないと思い上がることなんですって。

「青葉の候、お変わりございませんか?」

などというお便りをいただいて、

「有難うございます。相変わらずの毎日で・・・」

などというお返事を書いたりしていますが、変わらないわけがないですよ。諸行は無上でありまして、時々刻々、生滅変化しているんです。どれくらいの速さで?なんて聞いた人がいるんでしょうね。お経にちゃんと出ている。刹那無常。その一刹那とは、まばたき一つ。時間でいえば、七十分の一秒ぐらいの速さで、すべてが変化しているとある。

いまなら、もっと正確な時計があるから、百分の一秒、いやもっと短い時間かもしれない。なのに、です。世の中が、そして、他人さまが、どう変化しようと自分はちっともかわらないと思っている。ガマンならんだろうね、仏さまは。

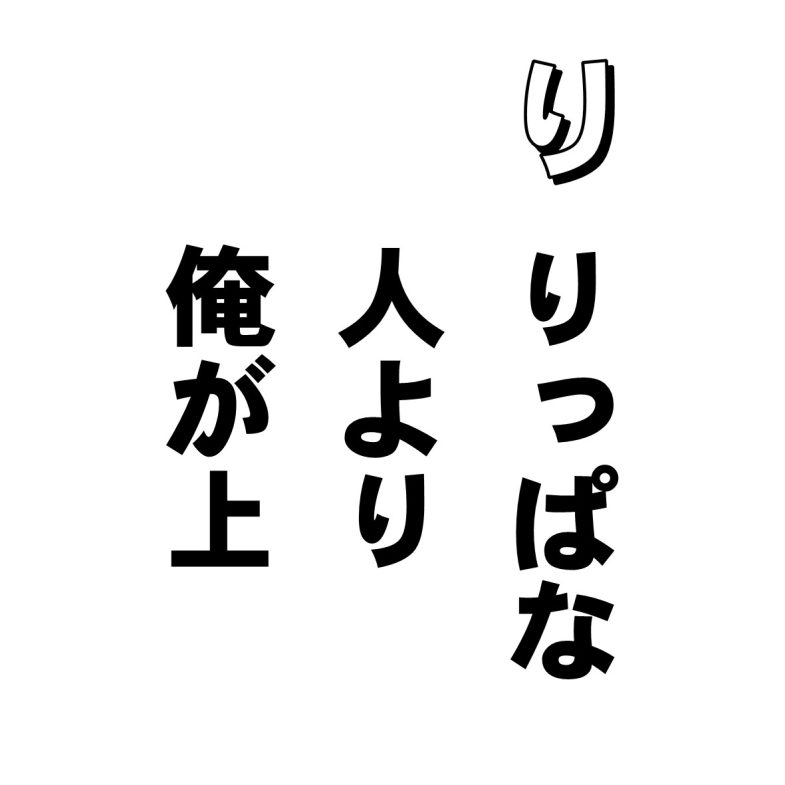

りっぱな人より俺が上/慢過慢

自分より秀れた、立派な人物を差して、先程は「俺くらい」と、自分と同等に見るという、思い上がりの心「過慢」を紹介しましたが、こんどはそれがさらにエスカレートして、「あれより自分が上」と思い上がるマンカマンというすごい慢心です。

お坊さんとか、先生とかによくある慢心で、たとえばこうです。

「ほら、今、テレビに出たり、本を書いたりしているあの人、有名になりましたね。りっぱな文化人ですねえ。そう、あの人、じつは私の教え子なんですよ」

本人はそういうつもりはないんでしょうけど、やっぱりマンカマン。

「そうそう、あの人は財界の大物になりましたねえ。ええ、あの方、うちの門徒なんですよ--」今風にいえば、カンケイナイッツーノ。自分がえらいわけじゃないし。とまあそんなわけで、カマン、ガマン、マンカマン・・・思い上がりの慢心には十分気をつけて・・・。

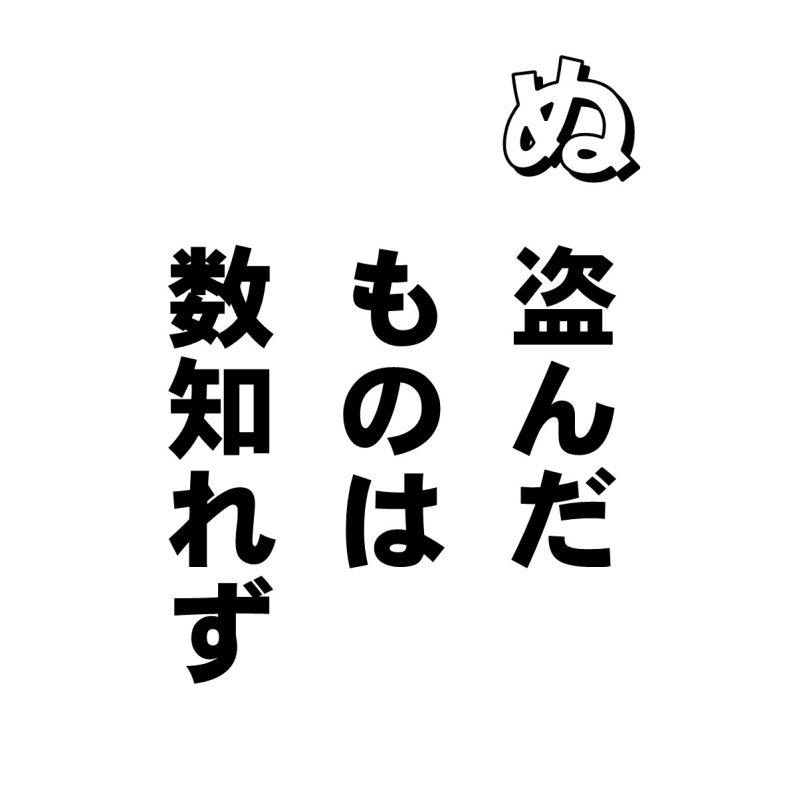

盗んだものは数知れず/偸盗

中国の善導大師という方が、その書物に、「わたしは無始よりこのかた、この身に至るまで、一切の三宝、師僧、父母、六親眷属、善知識、法界の衆生の物を盗み取ったことは、数を知ることができない」と書いておられる。びっくりしましたね。

「他人さまのものを盗んではいけません」といって育てられたわたしは、はじめて、この善導大師のことばを聞いて、この方、そんなに悪い人だったのかと思ったものです。

しかし、考えるまでもなく、わたしたちはみんな、他人さまのものを盗んで生きているのです。もちろん、それをいただきものだと手を合わせ、おかげさまとよろこんでいるなら別ですが、ほとんどは、どっかからふんだくって自分のものとして、それこそ「盗んだもので、わがもの顔」。「盗っ人たけだけしい」とはこのことじゃないですか。一度指折り数えてみてはいかがでしょう。なにもかもが他人さまからのいただきもののはずです。

流転輪廻の身のほど知らず/無慚

無慚(むざん)とは、はじらいのないこと。自分自身に対して、罪を罪として恥じないこと、でありまして、この無慚のものは、迷いの六道をぐるぐるとめぐる、輪廻するといわれています。

六道とは、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上ーーーという六つの世界でありまして、迷いの衆生はこれをへめぐるんだそうです。

ところで、いま、迷いの衆生といいましたが、これは仏さまがおっしゃるお言葉で、私たちは、じつは、迷いを迷いと知らずに迷っているのであります。迷いを迷いと知ったら、「こらえらいこっちゃ」という気になりますから、次ぎからは迷わぬようにしようと心掛けたりもします。ところが、知らずに迷っているのがわたしたちでありますから、それこそ身のほど知らず、なのであります。

「二つの黒法あり。無慚と無愧なり。この二つ、よく世間を破壊す」と仏さまはおしゃってます。世の中悪くするのはこの心です。

女は色香 男は名利/欲

欲の皮がつっぱるなんていいますが、お経には欲のフタがしまるというのがあります。このフタがしまると、他人のいうことが聞こえないそうです。

で、それはどんなときかといいますとーーー

まず、女の人は、一に色香。美しくありたいと願う心でありまして、これにはどうも力が入ります。二に家庭。一家の主はとうさんかもしれないが、帰り所はおふくろのふところですものね。三に子供。チャイルド(子宮)というぐらいですから、子の痛みがわが痛み。欲も出ます。四に生活。わかりますねえ。亭主はみんな感謝してます。そして一から四までに一生懸命ですから五に安全、平和を願うわけです。女の欲はこの五つに関する事がほとんどです。

さて、男は? たった一つ。名利です。えらくなりたいが男の欲望ーーーそうかも知れませんね。まあ、そんなわけで男も女も、その道にまっしぐら・・・なのであります。

われ面白の他人困らせ/害

生けるものに危害を加えて、快しとする心を「害(がい)」というんだそうです。

近頃はなるべく、この害をなくして、住みよい社会をーーーということが叫ばれるようになりまして、タバコの害なども、ずいぶんやかましくなりました。喫煙者もようやく気づいて、ちょっと遠慮するようになったようです。

で、これはまだ、あまりいわれてはいませんが、お酒、どうですか?

「ええ!? キミ 飲めないの」

「・・・」

「なさけないねぇ。大の男が。ちょっとぐらいつき合いなさいよ。さあ、一杯つぐからさあ、だめ? こんなうまいものが飲めないの? 不幸だねぇ」

なんて、お酒飲めない人をまるで罪人扱いしている風景をよく見かけますが、あれ、どうなんでしょうね。まあ、みんな好みが違うんだから、それぞれ認め合えばいいんだけどねえ。それがわかれば仏さまかーーー。

勝手気ままに仕放題/放逸(ほういつ)

気ままに遊ぶこと。怠惰なこと。心が散漫で、善い行いに専心しないこと。これを放逸(ほういつ)といいます。

「ちょっと、遊んでばかりいないで、勉強したらどうなの? あなた、何年生になったの。少しは将来のこと考えて、自覚をもってやらなきゃあ」

ドラクエかなんかうつつを抜かしてピコピコやってる子供に、むずかしい顔をして小言をいっているお母さん。自分はテレビの娯楽番組でバカ笑い。

お父さんはといえば、昼間の仕事でぐったり、家へ帰れば、一杯飲んで、寝るか、ウサを晴してステテコでカラオケ。

「困ったもんだなぁ、ばあさん。わしらの若いころは・・・」

なんていいながら、することなくて、これまたテレビでうつらうつら・・・

いまや、こんな放逸家族が日本中に何百万何千万・・・。豊かになったからなんでしょうねーーー。

よその花は赤い/嫉(しつ)

ねたみ心でありまして、わが身の名利を求めるが故に、他人の繁盛しているのを見たり聞いたりすると、くやしくてならないというあれです。

だいたい、わたしたちは、他人の幸福をすなおによろこぶこころがありません。

隣がりっぱな家を建てた。

「まあ、よかったわねーーー!」

なんて、口ではいうけど、ハラの中は煮えくり返っていて、なんとか慢心でもって、相手を引きずり下ろして、安心したいと願います。ところが、どうあがいても勝ち目はない、となると、こんどは、この嫉です。ねたみです。

「そりゃ、いいわよ、あちらさんは、地位もあるし、財産もあるし・・・それにしても、ああ、グヤジー」となる。困ったもんです。

あそうそう。なぜねたむかというと、自分も、その気があるからなんですよ、その気がなかったら、ちっともクヤシくないもんね。

他人の飯は白い/妬(と)

前と合わせて、嫉妬。やきもち。

この妬の字は、もとは、(女+戸)と書いて、他の男女が仲良くやっているのをねたんで、女が石をもって、戸口に立っているココロだ、とかなんとかいってますがね、どうしてここで二文字とも女ヘンになるのか、なんてこと、こだわり出したらキリがないけど、ねえ、男だって、シット心、あるよねえ。

で、このやきもちやきのことを、近頃は、トーストなんていうそうだけど、知ってました?

まあ、そんなことどうでもいいけど、どうでもいいついでに、じゃあなんで、やきもちやきなんていうの? と聞いたら「これはね、否気持、つまり、イヤキモチ、からきたんです」といった方がおられたが、なんだか当たってる感じですね。他人のしあわせは、イイキモチになれないで、イヤキモチ、つまりヤキモチになっちゃうってわけ。どう考えたって、みんなイヤキモチ、持ってるよねーーー。

礼にはじまり乱に終わる/諍(そう)

世の中、なんたって、競利争名の世界。利を競い合い、名誉を争う。試しに新聞を見るといい。1ページから最終ページまで、とにかく名利の競争ばかり。

「あいつがえらくなった」

「あいつとあいつがケンカした」

「もうかった、損した」

個人単位、町単位、県単位、国単位・・・どれをとっても競争のない所はないみたい。それもはじめは、なんだか殊勝な顔をして、「はじめまして」「よろしく・・・」なんていってるけれど、そのうち熱くなってくると乱、乱、乱、であります。それをまたお手本のように見せてくれるのが国会であります。その点、オリンピックはまだましですね。とにかく、聖火の下、参加することに意義があるってわけですからね。仰ぐものがあるってのはいいですね。まつりの良さはそれですね。でもなかなか、いつもそうはいかない。大戦争がないだけ、良しとしませんか。

そっと耳うち他人の噂/悪口(あっこう)

うわさ、という字、尊い口 なんて書くけど、どうしてなんでしょうねえ。わたしたちの口から、尊いものなんて、出てくるわけがないと思うんだけど・・・。

そりゃあ、最初はいいんです。

「ほら、奥さん、あの方ご存知でしょ」「ええ、いい方よねえ」「そう、とってもいい方ですねえ」とくる。で、ここで終わればいいけど、実はここからがはじまり。

「けどさあ、なかなか、あれで、いろいろあるそうなのよォ」

「でしょ。わたしも聞いたのよ、それ」

なんてことになると、止まるところを知らず、ドドドドーッと、悪いおうわさの数々。いやですねえ、なんていいながら、結局は、すきなんですねえ、他人の悪口をヒソヒソやるのが・・・。そういえば、シャバ=娑婆の元の意は、他人の足を引っぱる所、なんですってね。

強い者が勝ち/闘(とう)

先の「諍」という字は、力のはいった腕を強く引きとめるところから、まあ、引っぱり合って相争うという意味になったそうですが、この「闘」というのは、そのものズバリで二人が手で打ち合っている形からきた字だそうです。

「コノヤロー!」

「なにィ!!」

だいたい、自分の気に入らないことには、ハラが立つ。ハラが立ったら、ケンカになって、とっ組み合いになる。で、弱者救済どころか、強い者が勝ち、となる。

人はもともと闘争心を持ち合わせた生き物でありまして、放っておくと必ずケンカになるわけです。

「ケンカをして、勝ったキミ。できたら、少し、負けた相手のことを考えてみよう。もしそれができたら、キミは、ほんとうに強い子だ」(永六輔)「ハッハッハッ ざまあみろ!(増上慢)」では困るのです。

眠気は無智から/睡眠

ねむくなるのは、生理現象だと思い込んでいたんです。お医者さんに聞いたら、ホルモンの分泌の関係だとおっしゃるし、聞かなくったって、疲れたら、ねむくなるんですからそれまで煩悩だといわれたら、ついてゆけない感じもします。

もちろん、仏さまだっておやすみになりました。必要最小限の睡眠は欠かせないものであります。しかし、いつもボンヤリ、アクビとコックリ・・・というのはいただけません。

仏さまがおっしゃるには、この睡眠ーーーつまりねむ気というのはどこからくるかといえば、なんと無智からくるんですって。智慧がないからよく眠る。つまり、アホはよくねむるんですと。まいりましたね。ハラが立つけど、当たってますね。ムズカシイことやわからないことを聞いていたら、それが大事なことでも、ウトウトですからね。どんな時にねむくなり、どんな事でチカッと目が覚めるかーーーこれであなたの智恵の程度が計れますよ。

ならぬ堪忍しない堪忍/瞋恚(しんに)

「俺も、これで、ずいぶんガマンはしてきたんだ。しかし、今日という今日は、もうガマンにもほどがある。とうとう堪忍袋の緒が切れた!」

お不動さんみたいな顔をして、ついに怒り爆発! なんてこと、よくありますねえ。本来、それからもう一ペン、辛棒する、それが堪忍、あるいは、忍辱(にんにく)というんですが、だいたい、人のガマンの程度というのはタカが知れていて、堪忍袋にヒモがついていたのかしら? と思うほどです。

人は、自分の意のままにならないことにはハラを立てます。そして憎みます。その心はエスカレートして、しまいには、都合の悪いヤツは消えてなくなれ、という気にまでなってしまいます。はっきりいって、これは心の中で殺人を犯しているのです。おそろしい心です。三毒の煩悩の一つです。そして、その心のままが、地獄だといってもいいでしょう。わたしたちは、心の中に地獄を持っているのです。

楽して得とれ/懈怠(けだい)

すべての善い事を、おこたり、なまけることを懈怠といいます。

近頃、とくに、豊かになって、一生懸命、精進努力するなんてのがはやらなくなってきました。仏道修行をなまけるどころか、日暮らしのなまけ志向も大したものです。世にヒット商品などといわれるものがありますが、ほとんどは、便利というより、楽を売る商品のようです。

なんでもかんでもスイッチポンのリモコン付、全自動という電器製品から、ほかほか弁当、宅急便、数えあげればきりがありません。

でも、そのラクチンを手に入れるには、やはり、それなりに働かなくてはなりません。ところが、仕事となるとーーー

「あーあ。疲れるなあ。もうちょっと楽な仕事で、もうちょっと金をたくさんくれないかしら・・・」

おしゃかさまの遺言は「つつしんで懈怠することなかれ」なんですが・・・。

無明の酒に酔う/無明(むみょう)

百八つ、八万四千・・・いろんな煩悩があるわけですが、諸悪の根源は、この無明なのだと仏さまはおっしゃっています。

むかしからこのことばはあったようで、よこしまな考えや、深い欲望のために、仏法の真理を悟ることができない状態を、酒の酔いにたとえたようです。もとは空海の「徒らに忘想の縄に縛られ、空しく無明の酒に酔う」という言葉から広まったようですが。

善導大師はこの無明について「無明煩悩のわれらが身にみちみちて、欲も多く、いかりはらだち。そねみねたむこころ多くひまなくして臨終の一念にいたるまで、とどまらず、きえず、たえず」ーーーという強烈な一文を残されておりまして、それこそが「凡夫」だとおっしゃってくださるのであります。いやあ、もう、どうにもこうにも、ここまでいわれたら。口のききようがないといった感じでありまして、それなら、サッと酔いがさめるかといえば、またまた、もう一杯・・・。

馬の耳に念仏/不正知(ふしょうち)

不正知というのは、不完全な自覚のことでありまして、やるべきことは何なのか、また、やってはいけないことは何なのかが、わからない状態をいうんだそうです。

こんなことをいうと、あの、ハムレットの名セリフを思い出す方もいらっしゃるでしょう。

「トゥ・ビー、オア・ノット・トゥ・ビー、ザット・イズ・クエッション」(長らうべきか、死すべきか、それは疑問だ)という、第3幕1場のセリフ・・・いいですね。え、ローレンス・オリビエやら、芥川比呂志を思いだしちゃう。

まあ、それはさておき、ここで注目すべきは、ザット・イズ・クエッションでありまして、どうすべきかそれが疑問だという。問題意識をもっている。彼は狂気に走ったけれど不正知ではなかったみたいですね。それに比べるとわれわれは、やっぱり「馬の耳・・・」?

いざカネ倉/貪(とん)

鎌倉に幕府があったころは、天下の一大事となれば、とにかく、カマクラに駆け参じたものだそうです。

で、いまはどうかというと、カマクラでなくて、カネ倉。バクフでなくてサイフ、ですからねー。

貪というのは、迷いの生存の根元としてのむさぼりのことなんですが、字を調べてみたら「貪」は「今」と「貝」から成っています。で「今」はなにかというと、家の屋根の下ということなんです。そして「貝」はといえば財産のこと。つまり家の中に金をためているという字なんですって。

新聞見たって、社会面をにぎわすもの金、金、金、そして、なぜか近頃、どこの新聞も、経済面を増ページして、政治や社会より、カネを売り物にしているみたい。あいさつ、より、万さつ、という時代なんでござんすねー。

のぼせて語るわが自慢/悼挙(じょうこ)

悼挙というのは、心が軽躁なことなんだそうで、軽はフワフワと浮いている感じ。躁はザワザワ落ち着かず、さわがしいという感じであります。

お医者さんに聞くと、これは一種の病気でありまして、病名を「マニア」というんだそうでありす。

つりマニア、カメラマニア、パチンコマニア・・・いろいろあるようですが、俗にいうマニアが高じると、もう、のぼせちゃって、他人のいうことはちっとも聞こえない。ペラペラペラペラ、わが自慢をいうだけいわなきゃ気がすまないってことになるようです。

お経には、この悼挙と、後に出てくる恨沈(こんじん)とを合わせて、心のフタの一種であると説いてあります。じゃあ他のフタは何かといいますと、一に先の「欲貪」二に「瞋恚」三に「睡眠」四にこれ、そして五は「疑」のフタでありあます。こいつがしまると、とにかく”プッツン”だそうです。

おかげさまよりお金さま/無愧(むき)

愧というのは、心を鬼にすることでありまして、この鬼というのは、ギュウッと縮めるということなんだそうです。で、つまり、愧とは、外に恥じ、天に恥、悪をおそれるという心になりまして、これが世の中を良くするすばらしい心の根本なのであります。

が、ここでは「無愧」であります。そういう心がまったくない、破廉恥(ハレンチ)極まりない心というのであります。この心は、世の中を破壊する元凶といえるでしょう。

さらに、お経には「棄恩背徳」とあります。恩を棄て、徳に背く・・・。

「悪いこと好きですか?」と聞かれたら

「嫌いにきまっている」

とおしゃるが、ほんとうかしら。

口ではいっても、心の奥底では、わたしたち、悪いこと大好き人間なんじゃないですか?。

で恩を忘れて、おかげさまより、お金さま、の毎日ですもんねー。

口に密ハラに剣/両舌(りょうぜつ)

これはどこやらの、ことわざ辞典で見つけたもので、その解説にはーーー

「言うことはやさしく、おだやかであるが、内心は陰険なことをいう。この種の人間には腹黒い政治家肌の人もいるが、とにかく一種の変質者で、女性のように柔かい外見とことば使いだが、一たんその本性を出すと、氷のような残酷なことや惨忍なことを平気でやるものである」

とありました。読んでいて思ったんだけど、腹黒いのは政治家肌の人だけかしら?

そしてまた、こういう人は一種の変質者なのかしら? そんなことありませんよね。わたしたちみんな、これですよ。みんな口で甘いこといってるけど、ハラの中はまっ黒。

で、仲のいい二人を見たりすると、ハラに剣でありますからして、片方づつによからぬことを告げて親好を破る、なんてことは日常茶飯。でもね。こういうの地獄に落ちたら、抜かれるんだって、舌を。一枚、二枚、三枚・・・。

安物買いの銭失い/悪見(あくけん)

むかしからこのことわざはありましたが、当時はビンボーな人が、高い物や本物が買えないで、安物を買い、そのため、長持ちもしないので、また安物を買うこと、結局、ビンボーヒマナシということになる、とまあこんなことだったかと思います。

ところが、近頃はちょっと違うみたい。売り手の方がとにかく上手で、安物や偽物をいいものだ、本物だといって、高い値段で売りつける。これをまた、コロリとだまされて買うんだよねー、なさけないかぎりです。

ところで、悪見ーーーこれは、ものごとの真実を見る目を持たないことでありまして、細かく分けると、身見、辺見、邪見、見取見、戒禁取見と、五つあるといわれます。その説明は、あとの項へちりばめておきますが、とにかく、買い物で安物や偽物をつかまされたのなら、訴えもできますが、人生の本物と偽物も区別がつかず、一生、偽物で終わるとしたら、こりゃあ、とり返しがつきませんぜ。

負けた恨みは末代/恨(こん)

だれだって、負けたら、ハラが立ちます。そのハラ立ちの心が高じると、この恨みというやつになりまして、うらめしやーなんてのは通り越しちゃって、子々孫々、末代に至るまで、ということになるみたい。

うちの近くで、イワシとタイで十五年、というケースがあります。

お母さんがお魚屋さんで、安くて栄養たっぷりのイワシを買おうとしたんですって。そうしたらお隣の奥さんが、横でちょっとつぶやいた。「何かおいしいおさしみないかしらン」。お母さんムッときたのか、イワシをさした指をグッとタイの方に向けて「これちょうだい」。

その夜の食事は、お母さんの恨みつらみの独演会。その息子が十五年たって、明かした衝撃の告白はーーー「以来、俺は学校で成績悪くても、隣りの子に勝ったといえば、おふくろニッコリ」だったそうです。

ヤーな事だけどこれが本当のわたしの姿。

けんかならこい!/不和合(ふわごう)

接着剤ーーーボンドっていうんですか。すごいですね。何でもくっついちゃうんですね。むかしなら、小麦粉こねたようなもので、なかなかくっつかなかったけど、いまや、紙でも布でも、木でも鉄でも陶器でもなんでも、ペタン一発なんですね。

でもどうしてもペタンとくっつかないで、これにつけるボンドはないというものがあるんですってね。

そう、人と人、これですね。不和合です。仲良くくっつかないんです。さっきのお母さんとお隣りの奥さん。嫁と姑、その他モロモロ・・・自分にとって都合のいいものとなら、それこそいつでもどこでも、すぐにペタンなんですが、一つ都合の悪いことがあると、もうくっつかない。ペタン変じて、ドタンバタンと、ケンカです。

好きですねえ。火事とケンカは江戸のなんとかっていうけれど、江戸だけじゃないよ。どこだって、我と他がガタガタ。彼と此がピシピシ。ガタピシガタピシ、やかましいこった。

不服の明け暮れ/惛沈(こんじん)

心のめいること。ふさぎこむことを(昏)沈といいまして、ドローンとしちゃって、もう何もやる気なしという状態です。

で、やる気がないから静かにしているかといえば、これだけは達者で、朝から晩まで不平不満不服をタラタラ・・・

「あーあ、やんなっちゃうなあ。もう少し寝かせてくれないのかねえ。ほら、これだろ、朝ごはん。もうちょっとましなものないのかねぇ。ああいやだいやだ。このラッシュ。もっと人口減らないもんかねぇ。それにしても、会社もきついよなあ。これだけ働かせといて、ちっとも給料あげないんだものなあ。ちぇっ今夜も屋台のおでん屋か。酒、うすいんじゃないのかい。それにしてもあの上司・・・。あーあ、帰るか、うちじゃ女房がふくれているんだろうなあ・・・ただいまー」

と奥さんが、

「また飲んできたのォ。かせぎもないのによくやるわねえ」と、またブツブツ・・・。

こころころころ/散乱(さんらん)

落ち着かないんです。じっとしていられないんです。じっとしていても、心は千々に乱れちゃって、なにやってんだかわからないんです。だれが? いえ、わたしが。そして、みなさんも、でしょ?

人の心って、どれくらいの速さで、コロッと変わるのか、コロコロというけど、その、コロとコロの間はどれくらいなのか、そんなことどうだっていいじゃないかと思っていたら、ちゃんと、お経に説いてあるんですね。

コロとコロの間は一刹那ーーーこの刹那というのは、ほら、刹那的なんていうでしょ。あれです。これはインドの時間の単位でしてね。

男の人が、パチンと指を鳴らすでしょ、あの時間を六十五刹那としたという説もあるくらいで、まあこれをいまの時間にしたら七十分の一秒ぐらいじゃないかというんですけど、ちょうど写真機のシャッター、そしてわたしの、あなたのまばたき一つで、コロッと変わっちゃう。そんなものですって。

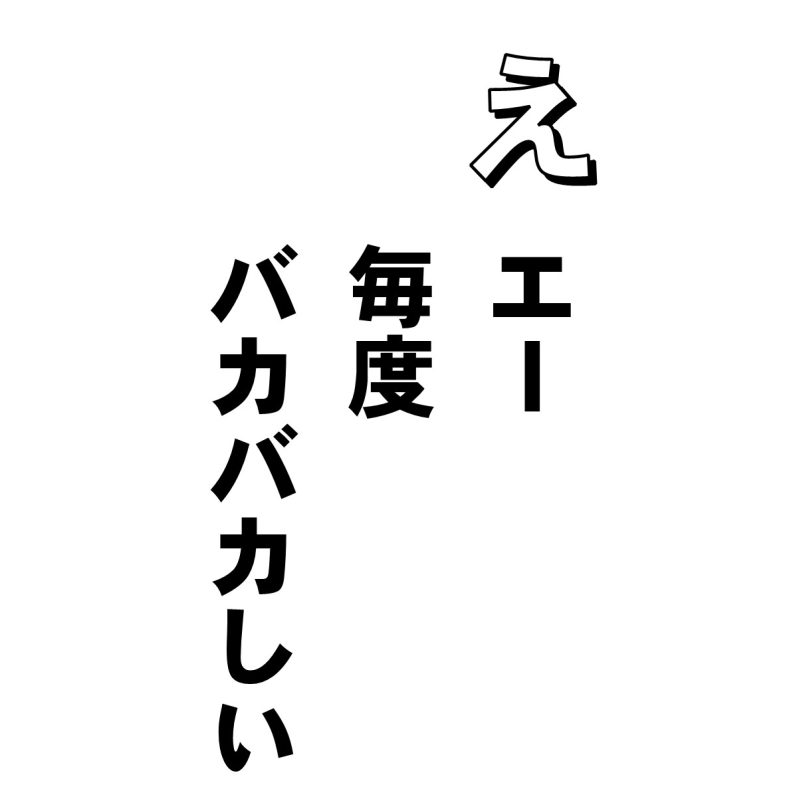

エー毎度バカバカしい/綺語・妄語

エー毎度バカバカしい、お笑いを一席・・・。

この落語というものは、お説教じゃございませんで、バカバカしいお話をして、お客様に笑っていただこうってんで・・・ええ”オイ、隣りの家に囲いが出来たね”。”ヘイ”。てんで一口ばなしでまあ、笑っていただく。でまあ、世の中にはバカな人がいたもんで、この話をマネしちゃってね、あわてて”オイ、隣りの家にヘイができたね”とやっちゃったもんだから、相手があわてて”かっこいい”なんちゃって、エーおあとがよろしいようで・・・。

とまあこんな具合で、綺語(きご)、妄語(もうご)。綺語とは、つまらない冗談とか、真実味のない言葉とかで、妄語とはウソ。うちの寺にも毎年、ハナシ家さんがやってきて、本堂で落語会をやってるんですが、あの方たちは、ちゃんと、バカバカしいって断ってますよねえ。ところが聞いているお客や、わたしたちは、バカバカしいことをバカバカしいと断らないで、いつもチャラチャラ・・・。舌抜かれちゃうから。

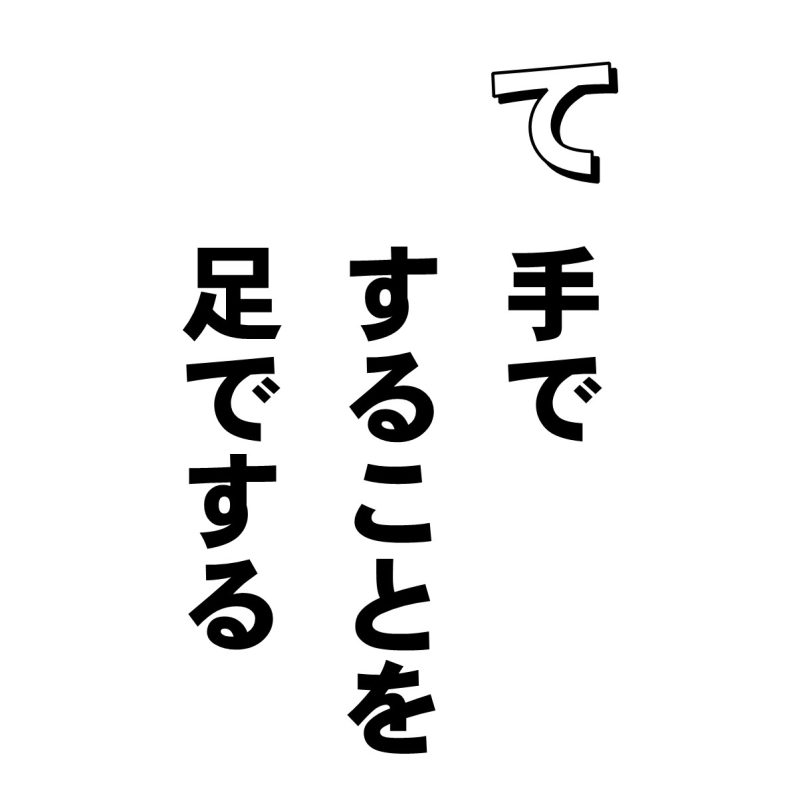

手ですることを足でする/悪作(あくさ)

「これ! そんなワルサしてはいけません」と、小さいころおばあちゃんによくいわれたものです。あれも、悪作からきているんでしょうね。

蓮如上人の言葉に「神にも佛にも馴れては手ですべきことを足でするぞ」というのがあります。

むかしから、敬うべきもの、尊ぶべきものはたくさんありました。浄土真宗では弥陀一仏といわれますが、世の中では、神、仏、太陽、月、じいさん、ばあさん、父や母など。それにいまでは学校の先生やお医者さま・・・と、いろいろあるわけですが、近頃は、どうもなれなれしくて、こうしたものに手を合わすどころか、逆にアゴでつかっているみたい。

なお、この悪作というのは、身体の行為による罪悪という他に、それこそワルサなんだから、悪いことをしたとして、悔い改めれば、罪はなくなる程度の小悪であるともいわれています。

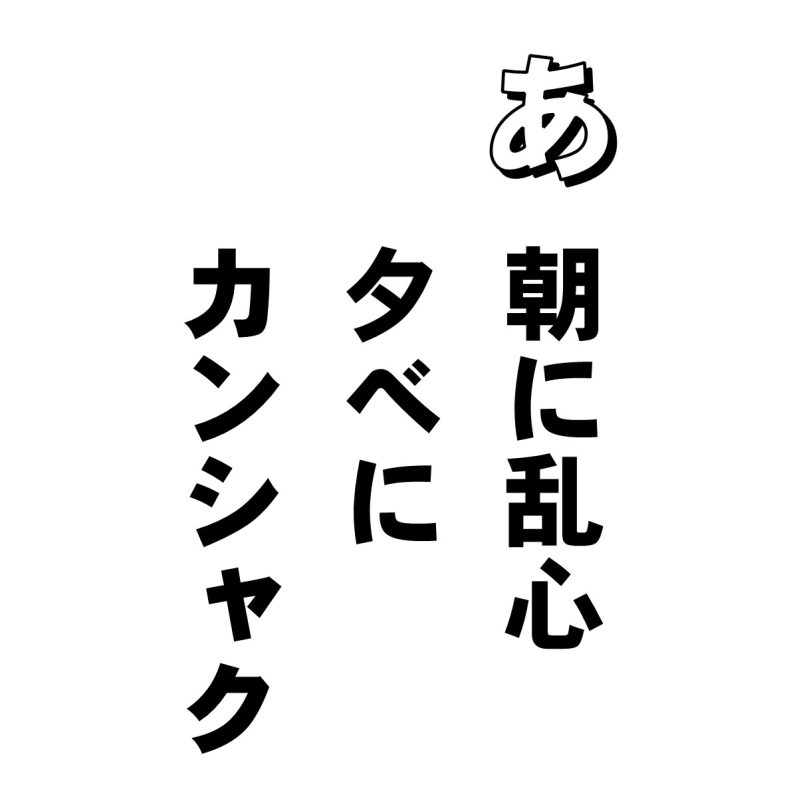

朝に乱心夕べにカンシャク/忿(ふん)

朝に礼拝、夕べに感謝ーーーという言葉がありますが、なかなかそうはいかないのがわたしたち。どうやら毎日、朝に乱心、夕べにカンシャクてなところではないでしょうか。

忿という煩悩は、自分の心にかなわぬ対象にに対して、怒りの情をいだくことだそうですが、それこそいつでも、フン!フン!プン!プン!、ばかりですよねえ。

山陰の妙好人、源左さんでしたか。

「あんさん、癇癪というのはな、かんしゃく玉ちゅうて、玉じゃ。宝物じゃ。じゃから、めったに他人さまに、見せはんすなよ」

といったそうです。うまいですねえ。わたしたちの心の中は、それこそ煩悩だらけで、どうにもならんですが、ハラの立ったときには、このことばを思い出してみなくてはいけませんねえ。なんといっても、癇にさわれば、筋肉がひきつり、気分いら立ち、癪にさわれば、キリキリカリカリ胃やら頭にきちゃうのがわたしたちなんですから・・・。

砂漠で水くれ/愛着(あいじゃく)

「長く使っていると、愛着がわいてくるもんだわね~」

なんてよくいいます。物をいとおしむ心なんだからいいじゃないか、何事も愛着を持たねば・・・とおっしゃるかもしれませんが、仏法ではこれを、むさぼりの心でもって、ものにとらわれる、いやらしい心だというんです。同じ意味で「渇愛」という言葉がありますが、ノドが乾いて水を求めるごとく、貪ってとどまるところを知らないのがわたしたちだといわれます。

ハラがへったら、食いたい食いたいという愛着がわいてきます。で、ガツガツと食べる。終わったら「ああ、うまかった、もう死んでもいい」なんていったりするけど、あれで死ぬ人はいませんね。またハラがへって、もうちょっと、もうちょっと・・・物でも、人でも、なんでもかんでも、気に入ったら、トコトン、もうちょっともうちょっと・・・いまの日本、これで世界中からきらわれているみたいです。

聞くはしから忘れる/失念(しつねん)

「あーそうですか。ハイ、ハイハイ、うん、なるほど、そうですね。ハイハイ、わかります。いやあ、そう! ごもっとも!」

よく人の話を聞いて、相づちをたくさん打つ人、いますよね。あれ、全部聞いているのかしら? ひょっとしたら、いいかげんに話をやめろといっているのかもしれないし、相づちうちながら、自分のいうことを考えているのかもしれない。よくあるでしょ。テレビのインタビューなんかで、同じこと何度も聞いてるの。あれも結局、聞いてないんだよね。

それに、お酒飲んだりしたら、もう、ポーッとしちゃって、忘れるどころか、自制心まで失ってしまう。昔、おしゃかさまの弟子で、酒を飲んで、ボーっとして、聞いた戒律みな忘れて、近づいてきた女性にウソをつき、ものを盗んで、犯して、これは大変と、殺してしまったという事件があったそうです。それから、不飲酒、酒に飲まれるなという戒律ができたそうです。お経の名は・・・忘れた。

ゆずれないわが思い/見取見

聞きなれない煩悩ですね、けんじゅけん。誤った見解を正しいと執着すること。あるいは愚劣な知見をすばらしい考えであると思い込む心、こんなのを見取見というんです。

いまや情報ラッシュの時代ですから、誤った情報はいくらでもあります。いや、ほとんどといっていいくらい、真実なる情報などというものにはお目にかかりません。

なのに、わたしたちときたら、その情報を真にうけて、

「間違いありませんったら。だってテレビでいってたもん」

とやります。テレビでいってりゃ、みんな本当だと思っているというのは、とっても、こわいことだと思います。

最近では、健康に関する耳より情報とか、困ったものでは、宗教に関する邪悪な情報がずいぶん多い。ニュースだってあぶないもんだ。気をつけて下さいね。 自分でこうだと思っていることも、じつは見方はたくさんあるんですからね。これ、ホントの情報です。

めったなことでは下も出ず/慳(けん)

あの人はケチだから、出せといっても、舌も出さん、なんていい方ありますね。

「おい、悪いがトンカチ貸してくれないか? え、だめだって? 持ってるんだろう? それでもダメ。ちぇっケチ。へるもんじゃなし・・・。お前みたいなケチ、はじめてだ。仕方がない、俺のを使おう」

いやまあ結局、みんなケチなんですなあ。そういえば、目蓮尊者のお母さんもそうでしたってね。とってもいいお母さんだったんだけど、ある時、乞食がやってきた。施してやろうと思ったけど、息子、目蓮のことを考えて「これを乞食にやったら、目蓮の分が減る・・・」と思って断った。そのケチの報いで、お母さんは餓鬼道に落ちた・・・というお話、お盆によく聞くでしょう。あれも目蓮尊者のお母さんだけじゃありませんよね。世界中のお母さん、みんな子供のために、餓鬼になっちゃうんですよねえ。乞われて、なんでも出せる人、いないよねぇ。

見ぬは極楽知らぬは仏/疑(ぎ)

行ったこともないし、見たこともない。地獄や極楽あるやら、ないやら・・・こんな疑いを持つ人、けっこう多いんですよねえ。

わたしのひいじいさん、鮮妙という和上の前に、元気な男があらわれました。

「和上、わたしは、仏法聴聞してはおるけど、どうもあの地獄や極楽というのは、ないのと違うか?」

「あるぞ。たしかに」

「まさか、そんなら地獄はどこにある」

「お前の足の下じゃ」

「足の下は床じゃ」

「その下じゃ」

「その下は地べたじゃ」

「その下じゃ」

「そんなら一ぺん掘ってやろうか」

「そうそうそれじゃ、そのお前の心と姿が地獄じゃ」

では、極楽ってどんなところ? 仏さまってどんな方? 左様、疑わずに後編の本願カルタをご覧あれ。

死んだらしまいか?/辺見(へんけん)

辺見というのは、片寄った極端なことに執着する心でありまして、日常生活の中でもよくあることです。

「だれが何といおうと、こうだ!」

などと両極端がぶつかり合ってカンカンガクガク。○か×か、是か非か、黒か白か、ピンポーンかブブーか・・・なんてこと、しょっ中ありますよね。

そこでその極端の最たるものはというとーーー。

「死んだらしまい。なんにもなし。灰になったら、ハイ、それまでよ」という考え方。これは仏法では「断見」といって、これに片寄ることは誤りだといいます。

で、もう一つありましてーーー

「死んでも、霊魂は不滅だろ。このわたしのタマシイは、永久不滅なんだよ」という考え方。これは「常見」といってやはり誤り。

じゃあ一体どっちなんだと仏さまに聞いたら、黙して語らず、だったそうです。

エーッウッソー!/不信(ふしん)

娘の会話を聞いていると、これがやたら出てきます。

「エーッ、ウッソー」で、次ぎに続く言葉が「信じらンなーい」!

耳よりな話を、もう一度、確認するために使うんでしょうな。「そんなこといったってちゃんと、かくかくしかじかなんだから、間違いない」というと、「あーそうなんだ。ホントなんだねー」とくる。

日常会話なら、そうたいしたことではないし、また、あまりなんでも信じると、ダマされることもあるので、まあ、この不信の心、あるいは疑いの心を起こしてみて、確かめるのもいいかもしれませんが、仏さまのおっしゃることに不信を抱くのは、よくないことですね。

どうしてよくないかといいますと、信じないで、疑っている人間は、仏さまのおっしゃることが聞こえてこないからです。そういう人は救われませんよ。信心とはまことの心。仏さまのまことの心は、ハイと素直に聞くものです。

ひとにおべっか心に鉄火/諂(てん)

他人に気に入られようとする心を、諂といいます。いまの言葉だと、おべっかとか、お追証(ついしょう)とか、へつらいとか、なんだか聞くだけで、いやーな感じがですね。

そうそう、ゴマをする、なんてのもありますね。なんでゴマをするというのかというと、あれ、ゴマをすると、すり鉢にもすりこぎにも、そこらじゅうにくっつくんですね。で、だれにでもくっつくというところからきたんだって。

それから、ごきげんとり、なんて言葉もあります。これは仏教語でして、譏謙と書きます。譏は、そしる。謙は、きらう。つまり、そしられたり、きらわれたりしないようにするにはどうするか、という戒律から出た言葉なんです。で、そうするには、ゴマすって、おべっかつかって、へつらうのかといえば、そんなことしたら心に鉄火、自分の心に怒りや卑屈さが残ります。要は、悪い事をせず、物を貯めず、ぜいたくしない、これなんですと。

もっけのワイワイ/戒禁取見

もっけのさいわいという言葉があります。このもっけのさいわいというのは「勿怪」と書いて、つまり物の怪、もののけこことなんだそうです。で、もののけですから、思いがけないことという意味になって「物怪の幸い」と使われるようになったんです。

ところで、戒禁取見(かいこんしゅけん)。聞きなれない言葉ですが、戒禁とは、仏教以外の外道の立てた戒律や禁則のことでありまして、そういう誤った教えを、ありがたくいただいて、これこそしあわせの道、さとりの道とうれしがっている人のことを戒禁取見の人というわけです。

そんな人、見たことないって? 冗談でしょ。茶ばしらが立ったとよろこんで、今日の運勢は吉とか凶とか、星座があっち向いたとか、キツネがついたとか、ヘビがそうしたとか、三りんぼうだ、友引だとか、交通安全のお札で事故がないとか・・・

みんなやってるじゃないですか。因果の道理に反するものは、みな誤りなんだけど、世の中、本当に勿怪がワイワイだねー。

セコいゾ ウソのカーテン/覆(ふく)

覆面の騎士、なんていうと月光仮面や、怪傑ゾロ、古いか。ならパーマン? まあ、どうでもいいや、とにかくあの人たちはみんな、面を覆していますよね。正体知れたらいけないんでしょうね。

で、あっちは正体かくして、いいことするんだけど、わたしたちはどうかといえば、顔をかすさず、心をかくす。自分のつくった罪をウソのカーテンでおおいかくすという、せこい根性を持ち合わせているんですね。

マルサの女ですか。とりあえず、名利のために、命をかけて財産かくしをやりますね。でっかいのでは、ロッキードかくしなんてのがありましたねえ。何か不利益なことがあると、国全体をおおいかくすことも、よくある手口のようですね。

他人事ではありません。わたしたちみんな自分の罪はかくしたい。知られたくない。その心が「覆」なんです。で、バレたら「わたしじゃないわ、あの人よ」と責任転嫁。

すんだあとでしまった!/愚痴(ぐち)

グチとは、無智なものからこぼれ出るものだそうです。すんだあとで、しまったというのは、智恵がないからなんですね。はじめにわかっていれば、失敗なしですもんね。

あらゆるものは、ご縁によって成り立っている。深く因果の道理をわきまえて、善い因をつくって、善い結果をうる、これが智恵というものなんですが、とにかく、これがわかったようでわからない。名利に目がくらむと因果の道理もあればこそ、あれもこれもとうつつを抜かし、すんだあとで、しまった、となる。

台所にある植木鉢だって、枯れる前に水をやり、正しい育て方を知っていれば、美しい花を咲かせてくれます。そんなこと、よくよくわかっているはずなんだけど、じつは、ちっともわかっていない。いつまでたっても、グチばかり。花ならもう一度ですむけれど、わが人生は一回こっきりなんですがねえ。・・・

本願カルタ

仏さまの本当の願いを、本願といいます。その本当の願いとは、いま「いの一番」にあげる第十八願「一切の衆生 もらさず救う」という願いです。この私を、そしてあなたを、生きとし生きるものみなすべてを仏にせずにはおかないと願って下さっているのが阿弥陀仏という仏さまなのです。

一切の衆生もらさず救う/⑱至心信楽の願

一つののことに徹底して、それを全うすることが出来た方の事を仏さまといいます。東の方にいらっしゃる、阿閦鞞仏(あしゅくびぶつ)という仏さまは、ハラを立てないという願いを起こして、それを全うじて仏さまになられたお方だと聞いています。

では、阿弥陀仏は一体どんなことに徹底されたのかと申せば48通りの願い、なかでも、とくに第18願。つまり、十方の衆生を、すべて浄土に生まれさせることができなかったら、自分も仏にはならないという願いを立て、そしてその願いを全うじて仏さまになられたのであります。つまり、この願いの成就によって、この私も、あなたも、間違いなく救われるに決まっちゃってるんですよ。

第18願 至心信楽(ししんしんぎょう)の願

たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、至心信楽して、わが国に生ぜんと欲ひて、乃至十念(ないしじゅうねん)せん。もし生ぜずは、正覚(しょうがく)を取らじ。ただ五逆と誹謗正法(ひほうしょうぼう)をば除く。

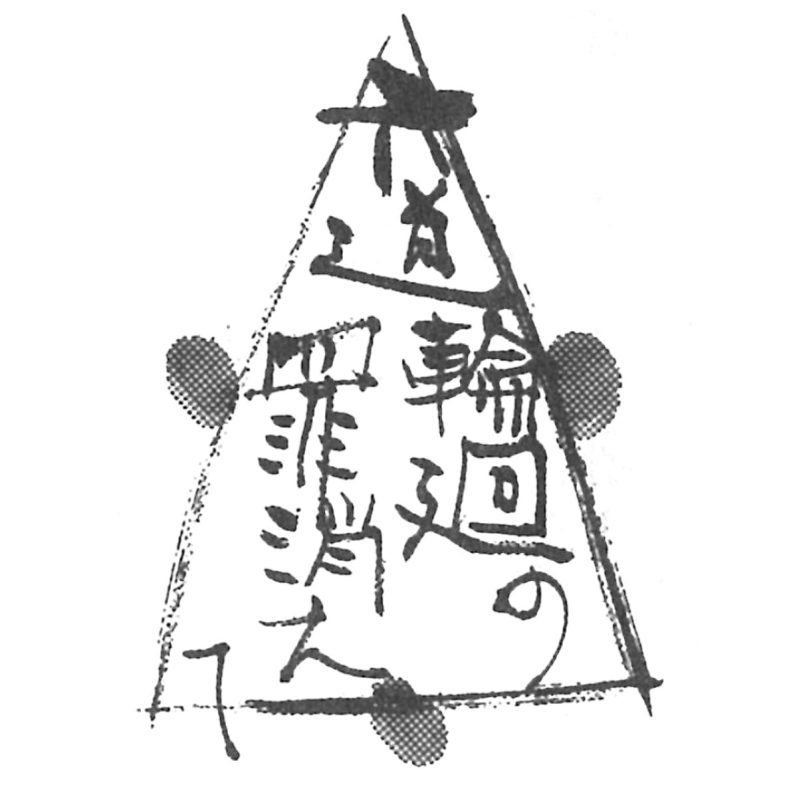

六道輪廻の 罪消えて/②不更悪趣の願

地獄、餓鬼、畜生、修羅、天上--迷える者は、この六つの世界をはてしなく輪廻して、はかりしれない苦を受けるのでありますが、阿弥陀仏は、そんな私を摂め取って捨てたまわず、でありまして、ひとたび浄土に生まれたならば、もう、地獄や餓鬼や畜生の世界にもどることは絶対にないのであります。

この願いの働きを「抜苦」(ばっく)といいますが、とにかく毎日三悪道や六道の只中にいて、苦しいとも思っていないのが私たち。迷いを迷いと知らずに迷っているんだから仕方がない。しかし、それを凡夫というんですと。ところで「不更」とは、かえらないということ。ですから、この願い、今風にいうなら、

バック(抜苦)オーライ・ノーリターン(不更)、ですね。

第2願 不更悪趣の願(ふきょうあくしゅのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、寿終りてののちに、また三悪道に更(かえ)らば、正覚をとらじ。

離れよ自力たのめよ他力/⑳至心回向の願

ちょっと変だと思いませんか? 願文を読んだら、「離れよ自力、たのめよ他力」どころか「励めよ自力、たのむな他力」というふうに仏さまはおっしゃっているように見えますものね。そう思う人、とても多い。だから「いやあ、まだまだ修行が足りません」とか「これを回向して、なき人を良い所へ」とかよく聞きますよね。

ところがどっこい。親鸞聖人は違うんです。この二十願、自力念仏の願いともいわれているのに「念仏はこちらでつくった徳ではない。」さらに至心回向といえば、まごころこめてこちらからあちらへ回向するように読めるのに「至心に回向したまえり」と、すべてあちら(本願他力)のお手回しと受け取られた。ここがすごい!

第20願 至心回向の願(ししんえこうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、わが名号を聞きて、念いをわが国に係け、もろもろの徳本を植ゑて、至心回向してわが国に生ぜんと欲せん。果遂(かつい)せずは、正覚を取らじ。

女人成仏 念を押し/㉟女人往生の願

仏さまは一切平等とおっしゃりながら、なぜわざわざ、女性を男性に変えて救うとおっしゃっているのですかッ。と、きッとなる方もいらっしゃる。もとより浄土は差別のない世界。しかし人類の長い歴史の中では、女性が差別されていたのも事実。でも今はもう逆じゃないかと思うくらい。 だって五障三従(ごしょうさんしょう)なんていうけど、三従って親に、夫に、子に従うので三従なんでしょうけど、お父さん、あなたはどうですか。三従どころじゃないでしょ。会社では課長に従い局長に従い、外へ出たらお得意さまに従い、そして帰ってきたら、奥さんに従い・・・なさけないけど、そうじゃないんですか。あら、男がグチいってる。

第35願 女人往生の願(にょにんおうじょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界に、それ女人ありて、わが名字を聞きて、歓喜(かんぎ)信楽し、菩提心を発(おこ)して、女身を厭悪せん。寿終りてののちに、また女像とならば、正覚を取らじ。

ほがらかに やわらかに/㉝触光柔軟の願

「あの人、ソフトで、とっても、ほがらか。いい方ねぇ。」 ほんとですねえ。いい人っていろいろ好みは違うかもしれませんが、身も心もソフトで、いつもほがらかな人だったら、まず、だれだって、ステキだなあって思いますよね。

ソンナ人ニ私はナリタイ--と思っても、なかなかなれないのが私たち。なぜ? どうしてなれないの? それにはちゃんと理由がある。なれない原因があるんです。それは一体何かといえば、ご存知、ドンチッチ、貪(どん)、瞋(しん)・癡(ち)、つまり、私たちが常に持ち合わせている、この三つの毒なんですね。仏さまの摂取の光明は、この三毒の煩悩を消して下さる、すばらしい効用を持ってるの。

第33願 触光柔軟の願(そっこうにゅうなんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の衆生の類(たぐい)、わが光明を蒙りてその身に触れんもの、身心柔軟にして人(にん)・天(でん)に超過せん。もししからずは、正覚を取らじ。

弁才秀れ思うまま/得弁才智・弁才無尽

いろはに合わせての本願カルタですと、四七文字と四八願。どうしても一つ足りないのでやむなく、二九、三〇の二つの願いを一つに合わせて「弁才秀れ、思うまま」ということに。

ところで、この弁才智慧というのは、自由自在な理解力および言語表現能力のことなのでありまして、現代のように情報化時代には特にこの能力が欲しいものだと思いますね。情報とは「個の意志決定の記号である」なんていう人もいますけど、この私の意志を決定する情報が、正しいものか、いかがわしいものなのか、まるで判断できないのが現状。せめて、情報の送り手ぐらいには、この世でこの智恵を身につけておいてもらいたいですね。

第29願 得弁才智の願(とくべんさいちのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、もし経法を受読し諷誦持説(ふうじゅじせつ)して、弁才智慧を得ずは、正覚を取らじ。

第30願 弁才無尽の願(べんざいむじんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、智慧弁才もし限量(げんりょう)すべくは、正覚を取らじ。

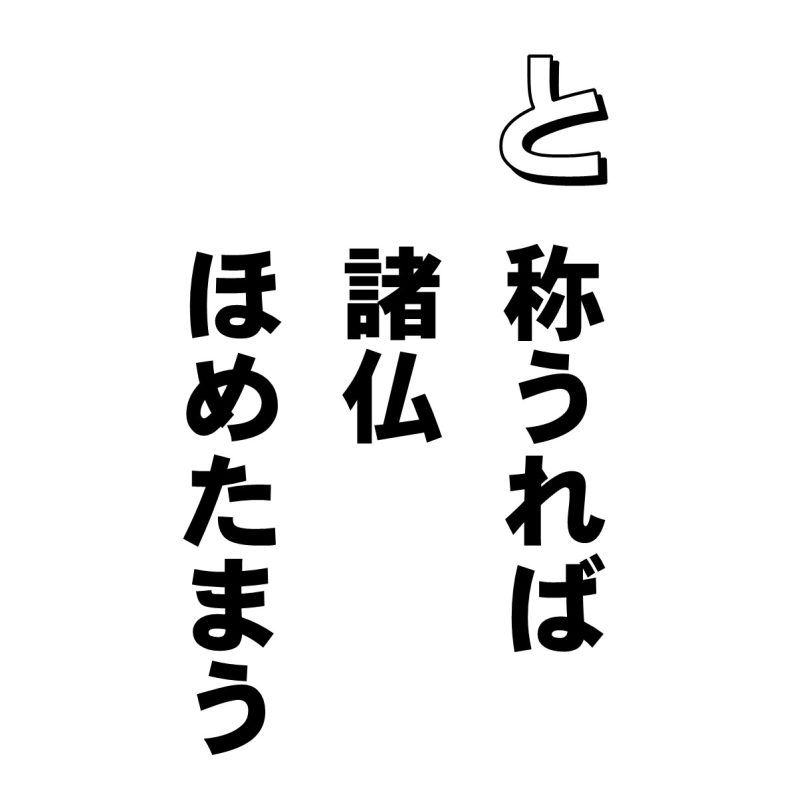

称うれば諸仏ほめたまう/諸仏称名の願

咨嗟とは讃嘆の意で、ほめたたえること。称名とは、仏名を称揚(しょうよう)、つまりほめあげること。

うちのおばあちゃん、私が何かちょっといい事をして、だれかにほめられたりすると「ほめられて、われかしこしと思うなよ。まことにほめる人は少なし」とよくいったものです。世間でとはそういうものだから、思い上がってはいけないよと、私をさとしてくれていたんでしょうね。四十余年経ってもまだ忘れられない言葉です。

でもね、仏さまの国はそうじゃない。南無阿弥陀仏とお念仏すれば、十方世界の無量の諸仏がみんなほめて下さるんです。最高の名誉が欲しかったら、お念仏しましょう。娑婆の小さな名誉なんかに振り回されないで。

第17願 諸仏称名の願(しょぶつしょうみょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方世界の無量の諸仏、ことごとく咨嗟(ししゃ)して、わが名を称せずは、正覚を取らじ。

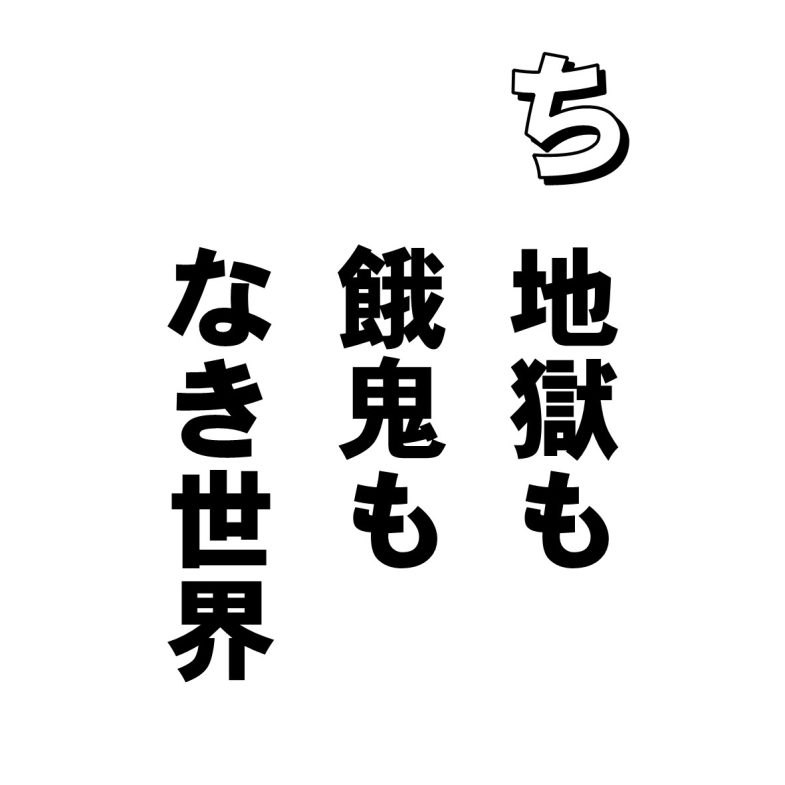

地獄も餓鬼もなき世界/①無三悪趣の願

ガタガタピシピシ ドンチッチ・・・我と他と彼と此がぶつかり合って、貪欲と瞋恚(しんに)と愚癡(愚痴)の煩悩がからまり合って、この世はとにかくやかましいことであります。やかましいだけでなく、貪(とん)は餓鬼、瞋(しん)は地獄、癡(ち)は畜生そのもので、われら人間、表は人間面しているけれど、心の中にはこの三悪道をこきまぜて持ち合わせているのだからおそろしい。

「こんな世界、もういやッ!」と泣きながら訴えたのは観無量寿経に出てくる韋提希夫人(いだいけぶにん)でした。おしゃかさまはこの夫人に安らぎの場所として阿弥陀仏の極楽浄土をお説きになった。そのおかげで私たちもお浄土に参らせていただけることになったのですが、地獄も餓鬼も畜生もない世界って想像できます?

第1願 無三悪趣の願(むさんまくしゅのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国に地獄・餓鬼・畜生あらば、正覚を取らじ。

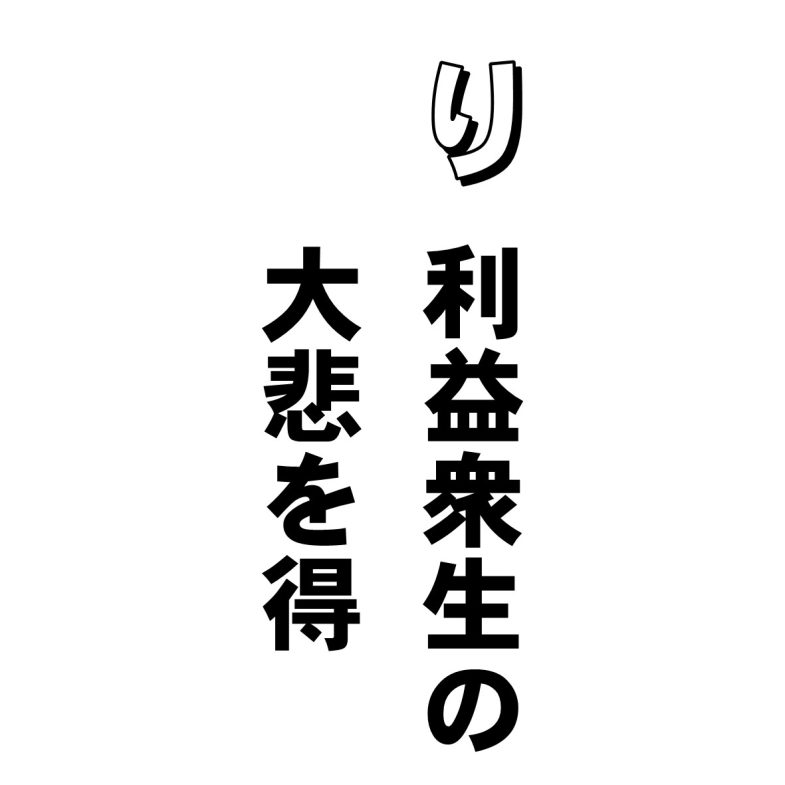

利益衆生の大悲を得/㉒還相回向の願

とてもむずかしい願文ですね。きちんと説明したら分厚い本一冊でも足りないくらいなので、要点を申しますと、この願いは浄土真宗の一大特長の一つでありまして、阿弥陀仏の大きな願いによって(一八願)浄土に往生させていただくわたしたちは、あちらへ行ったら行きっぱなしというんじゃないよ、とおっしゃっるのがこの還相回向の願なんです。

つまり、お浄土で阿弥陀仏と同じ悟りを開いて仏にならさせていただいたら、すぐさま再び菩薩の姿となって、この穢土(えど)に還り来たりて、一切の衆生を救済する大いなるはたらきを、阿弥陀仏から与えられるわけで、お浄土に参ったら、ノンビリできるなんてものじゃなく、衆生利益(りやく)に大いそがしなんですよ。

第22願 還相回向の願(げんそうえこうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方仏土の諸菩薩衆、わが国に来生して、究竟(くきょう)してかならず一生補処(ふしょ)に至らん。その本願の自在の所化、衆生のためのゆゑに、弘誓の鎧(よろい)を被(かぶ)て、徳本を積累(しゃくるい)し、一切を度脱し、諸仏の国に遊んで、菩提の行を修し、十方の諸仏如来を供養し、恒沙(ごうじゃ)無量の衆生を開化して無上正真の道を立せしめんをば除く。常備に超出し、諸地の行現前し、普賢の徳を修習せん。もししからずは正覚を取らじ。

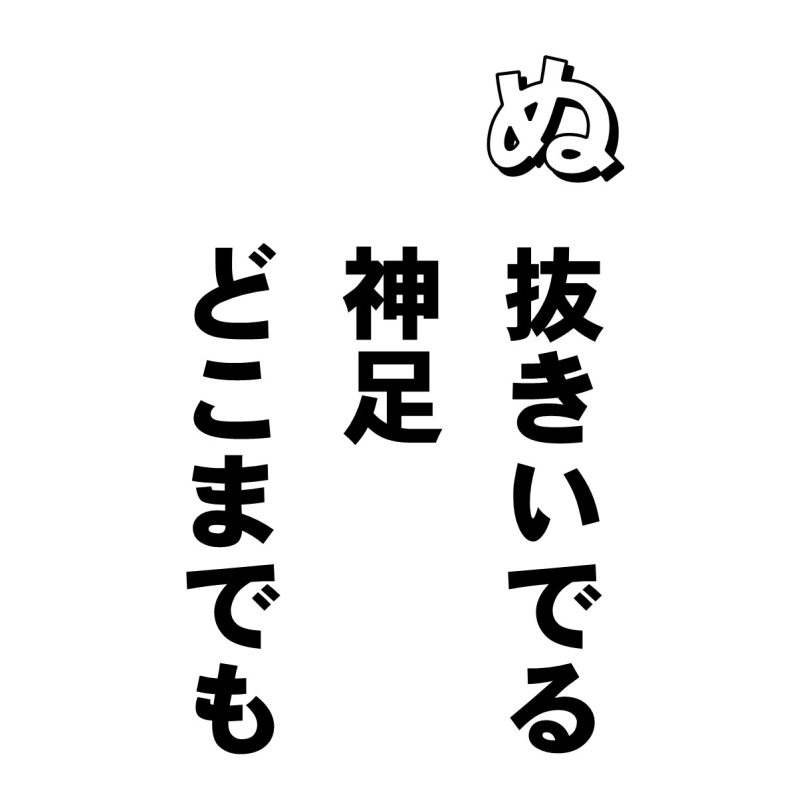

抜きいでる神足どこまでも/⑨神足如意の願

先日のロッテルダム・マラソンでエチオピアのベライン・デンシモという選手が四二.一九五キロを二時間六分五〇秒で走り、初の七分のカベを破った世界最高記録! と大変なさわぎでした。人間わざとしてはとりあえずナンバーワンということでありましょうが、私たちがお浄土に参りますと、七分のカベどころじゃありません。

いいですか。たったの一念。つまりまばたき一つする間に、地球を一回り、どころじゃない、かぞえきれない諸仏の国々、宇宙のすみずみまでビューンと行っちゃう光よりもなによりも早い足をいただけるんですって。そう、そう、十方の衆生を救うお手伝いをするんだから、それぐらいの足は要るんでしょうね。

第9願 神足如意の願(じんそくにょいのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、神足を得ずして、一念のあひだにおいて、下百千億那由他(なゆた)の諸仏の国を超過(ちょうか)することあたはざるに至らば、正覚を取らじ。

流転輪廻の過去を知る/⑤令識宿命の願

蟪蛄春秋を知らず、という言葉があります。蟪蛄(けいこ)はセミのこと。セミは夏に生まれすぐに死んでしまうので、春の暖かさも、秋冬の寒さも知らないというわけ。人もまた同じで、この世に生まれたこの世で死んでゆくのだから、前の世も後の世のことも知らないわけです。

一体、私たちはどこから生まれて来たんだろう。そしてどこへゆくんだろう? 考えてもわかるはずがない。迷いの六道をぐるぐるへめぐっていまようやく人間界にいるだけ。あなたと私、ひょっとしたら、前の世でカタキ同士だったかも知れない。なのにいまここでニッコリ笑っているのかも知れない。なさけないけどセミと同じ。ちっともワカンナイ。しかし、浄土に生まれたらそれが全部わかるノダ。

第5願 令識宿命の願(りょうしきしゅくみょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、宿命を識らずして、下、百千億那由他の諸却(しょこう)の事を知らざるに至らば、正覚を取らじ。

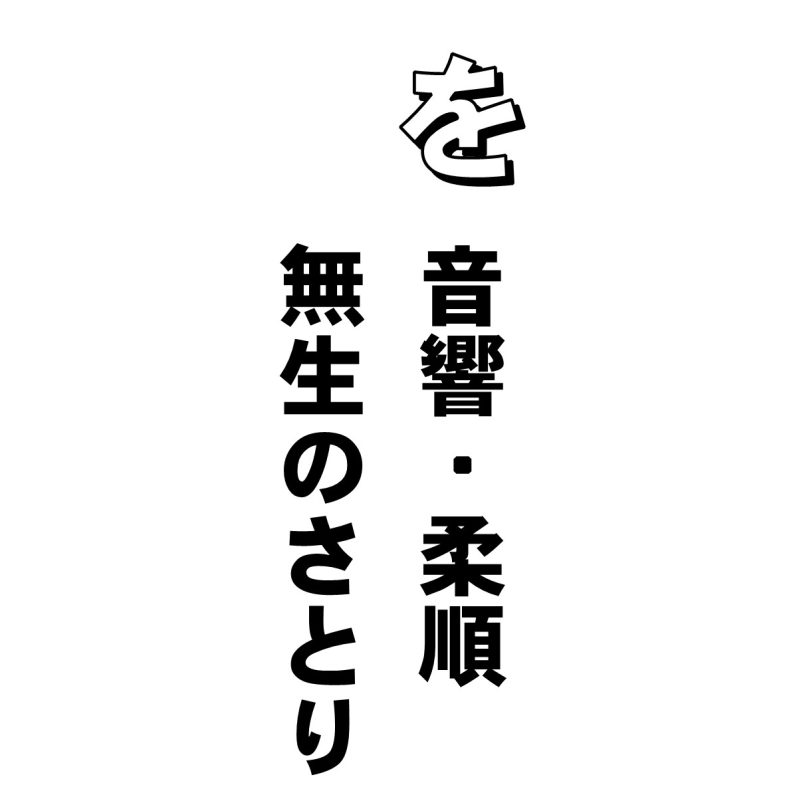

音響・柔順・無生のさとり/㊽得三法忍の願

仏さまの願いの最後は四十八番目。得三法忍の願といいます。忍というのは、忍の一字なんて耐え忍ぶことのようですが、ここではそうじゃない。認可決定の意でありまして、ものごとをはっきりと確めて決めること。まあ、さとるといってもいいんじゃないかと思います。

で、何をさとるかといいますと、一に音響、オーディオですね。仏さまの説法を音で聞いてさとる。二は柔順。仏さまの説法にソフトにしたがう。三は無生。不生不滅の真実をありのままにさとること。南無阿弥陀仏の名号(みょうごう)のいわれを、耳で体で、心で聞いて、すなおにうなずくままが、仏さまの願いにかなった信心の行者の姿というのでありましょう。

第48願 得三法忍の願(とくさんぽうにんのがん) たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、すなわち第一、第二、第三法忍に至ることを得ず、もろもろの仏法において、すなはち不退転を得ることあたはずは、正覚をとらじ。

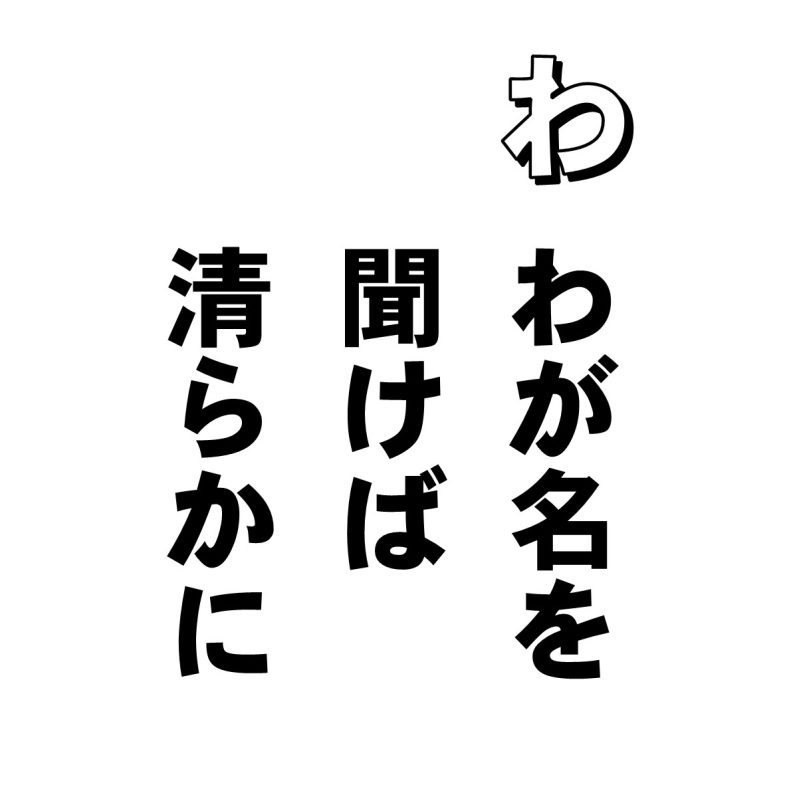

わが名を聞けば清らかに/㊱聞名梵行の願

「私の名前は、雪山隆弘だ」といったところで「ああそうか、それがどうした」といわれれば、「いや、どうも、すいません」なんてことで、まるでバカみたいな話になっちゃうわけで、仏さまの名となれば、これはもうたいへんなものでありまして、

「私の名前は南無阿弥陀仏だよ」とおっしゃる。その名字を聞いただけで、我欲を離れ、煩悩に全く汚されない清らかな身とならせていただけるのであります。梵行とはそうした清浄の行のことでありまして、まちがっても私たちの凡夫の行ではありません。でもまあ常日頃、凡行三昧の私たちも、できることなら念仏をとなえて、梵行を修する菩薩のまねごとぐらいさせてもらわなくちゃ。

第36願 聞名梵行の願(もんみょうぼんぎょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、寿(いのち)終りてののち、つねに梵行をし修して仏道を成るに至らん。もししからずは、正覚を取らじ。

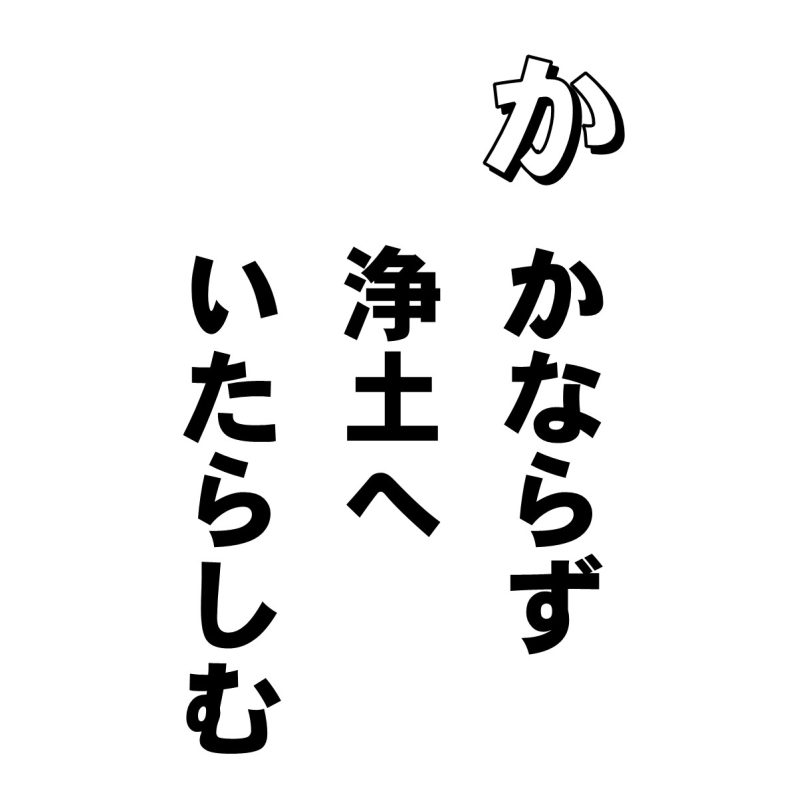

かならず浄土へいたらしむ/⑪必至滅度の願

たとえわたしがどんな罪深い人間であろうと、たとえわたしがどんな善人面をしていようと、たとえわたしがどんな思い上がっていようと、たとえわたしがどんなになまけものであろうと、たとえわたしがどんなによこしまな思いにふけっていようと、たとえわたしがどんなに疑い深い人間であろうと、たとえわたしが・・・そう、このわたしがどんなわたしであろうと、そんなことは問題ではないんです。

仏さまは、どんなわたしであろうと、まちがいなく、浄土に生まれるに違いない仲間に入れて下さり、必ず救いとり、仏のさとりを聞かせて下さるのであります。こんなわたしあんなわたしは関係なく、必ず、なのです。

第11願 必至滅度の願(ひっしめつどのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中(こくちゅう)の人(にん)・天(でん)定聚(じょうじゅ)に住し、かならず滅度(めつど)に至らずは、正覚を取らじ。

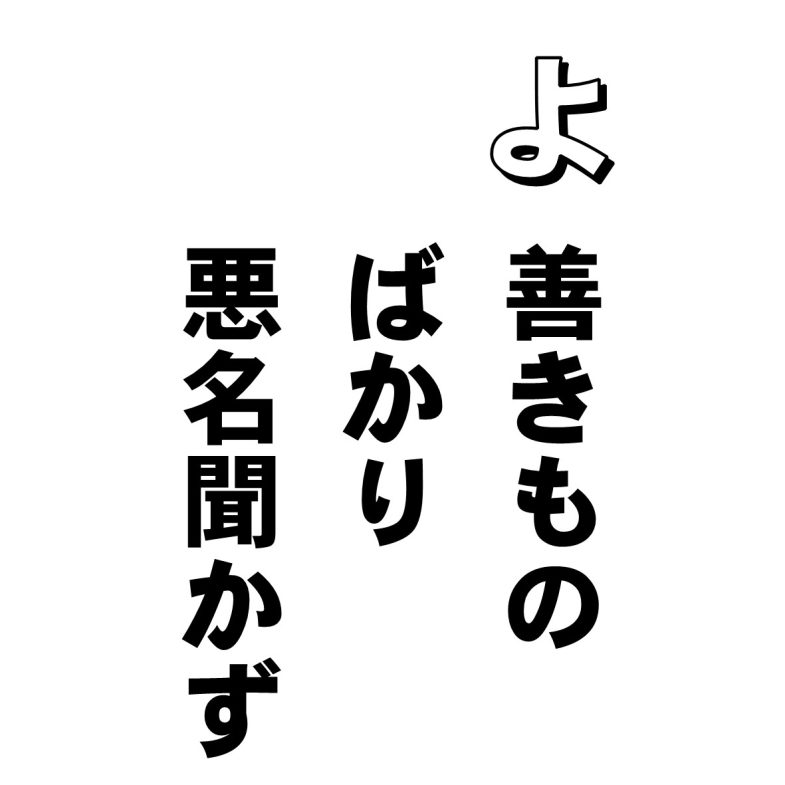

善きものばかり悪名聞かず/⑯離諸不善の願

仏さまの世界には”不善の名”はないんですつて。不善の名とは何かと申しますと五逆・十悪のことでありまして--

五逆とは①殺父②殺母③殺聖者④出仏身血(仏さまに血を流させること)⑤破和合僧(教団破壊)の五つ。心の中じゃみんなやってる。十悪とは①殺生②偸盗③邪淫④妄語(うそいつわり)⑤両舌(人をなかたがいさせる言葉)⑥悪口⑦綺語(まことのないかざった言葉)⑧貪欲⑨瞋恚⑩愚痴--でありまして、前の三が身で、中の四つが口で後の三つが心で犯す悪。煩悩カルタの方にそのあたりはうじゃうじゃ出ているわけですが、仏さまの世界にはそれがない。念仏となえて、ほんの少しでもたしなんでみますまいか。

第16願 離諸不善の願(りしょふぜんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、乃至(ないし)不善(ふぜん)の名ありと聞かば、正覚を取らじ。

宝の山にゆかしき香り/㉜妙香合成の願

ポストモダンとかで、建築界も最近ずいぶん様変りしたようで、均整のとれた建物より、少々バランスのくずれたものが流行しはじめて、本願寺の飛雲閣(ひうんかく)などが、また新しく注目を浴びているようでありますが、まあ、娑婆とはそんなものでありまして、時々刻々変化して、これが一番、永遠に不滅ですなんてものは全くないわけです。

それに比べて極楽浄土の荘厳は無量の宝によって飾られ、ゆかしき香りを十方世界にただよわせており、それを見たり、においをかいだりしただけで、心洗われるばかりか、さとりを開いて仏道を歩む身にならせていただくことになるというのです。イメージを頭に描くだけでも心安らかになるようです。

第32願 妙香合成の願(みょうこうごうじょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、地より以上、虚空(こくう)に至るまで、宮殿(くうでん)・楼観(ろうかん)・池流(ちる)・華樹(けじゅ)・国中のあらゆる一切万物、みな無量の雑宝(ざっぽう)百千種の香をもってともに合成し、厳飾奇(妙)(ごんじききみう)にしてもろもろの人・天に超えん。その香あまねく十方世界に薫じて、菩薩聞かんもの、みな仏行を修せん。もしかくのごとくならずは、正覚を取らじ。

蓮華の花咲く尊貴の館/㊸聞名生貴の願

あるお経に、女性の欲望について説かれたものがありまして、それによると、女は尊貴の家に嫁ぎ、亭主をアゴで使い、その家をわがものにしたいと思うものだと書いてありました。私がいうんじゃない。お経にそう書いてあったと申しあげているんでございますが、当たってますか? どうですか? まあ、そうならないより、なるべくそうなったようがいいとは思われるんじゃないですか。娑婆の欲望とはまあそんなものだと思うんです。

ところでこの尊貴の家とはどんな家? もちろん貴い尊い家ということですけれど、尊い貴い家とは何か。名誉でいえば諸仏称讃。利益でいえば無上大利。ちゃちな尊貴じゃないんです。念仏者は最高の尊貴をいただくのです。

第43願 聞名生貴の願(もんみょうしょうきのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、寿(いのち)終りてののち、尊貴の家に生ぜん。もししからずは、正覚を取らじ。

即時に至る不退の位/㊼聞名不退の願

南無というのは、インドの言葉で「いうことを聞く」ということです。人はだれのいうことを聞くかで、その人の値打ちが決まります。あなたはいったいだれのいうことを聞いて今日一日を過ごしていらっしゃるのですか。

お念仏というのは、南無阿弥陀仏。つまり阿弥陀仏のいうことを聞く。これが念仏者であり、浄土真宗では、これを信心の行者(ぎょうじゃ)とも呼ぶのです。

阿弥陀仏はこの私を、必ず仏にするとおっしゃり、その他いろいろ四十八通りの願いをかなえて私たちに説き聞かせて下さいます。四十七番目の願いは、阿弥陀仏のおっしゃることを聞けば、浄土に生まれる身が途中で逆もどりしたりはしないよ、といって下さっているのであります。

第47願 聞名不退の願(もんみょうふたいのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の菩薩衆、わが名字を聞きて、すなはち不退転(ふたいてん)に至ることを得ずは、正覚を取らじ。

強き力はたぐいなし/㉖得金剛身の願

金剛とはダイヤモンド。つまり堅固なこと。那羅延とは力強い天界の力士の名前。ですから金剛那羅延の身というのは、何者にも負けない、堅く力強い身体のことをいうのです。お浄土に参ったら、そんな身体にしていただけるんですって。いいですねえ。すばらしいなあって思います。いま、これを書いているこの私、四十八歳で病気一つせず、那羅延に近いと思っていたのに、一カ月前になんと直腸ガンがみつかって、いま、国立がんセンターの病床でこれを書いているんです。

第二十六願など元気な折には目にもとまらなかったんですが、ガンと仲良しの身となって、金剛の那羅延の力、欲しいなあって思う。人間って強そうで、弱いものですものねえ。

第26願 得金剛身の願(とくこんごうしんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、金剛那羅延(こんごうならえん)の身を得ずは、正覚を取らじ。

願うばかりで衣服も自在/㊳衣服随念の願

アハハハハ お浄土に参ったら、ファッション産業は商売あがったりだな、なんて笑っていたものです。着るものは思いのままに自然に身につき、それがまた法にかなったステキな妙服であって、縫ったり、さらしたり、洗たくしたりしなくてもすむんだって。仏さまって、こんなことまで願っておられたの?!と、少々おどろきながら、あきれながらこの衣服随念の願をご覧になっていた方も多いのではないかと思います。

たしかにそうかもしれない。けど、それは健康だからいえることでしてね。私も病気になってつくづく思いましたよ。衣類一つが思いのままに身につけることができなくなるんですよ私たち。それがつらいんだ。わかる?

第38願 衣服随念の願(えぶくずいねんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、衣服を得んと欲はば、念に随(した)がひてすなわち至らん。仏の所讃応法の妙服(みょうぶく)のごとく、自然に身にあらん。もし裁縫・擣染(とうぜん)・浣濯(かんじょく)することあらば、正覚を取らじ。

名を聞けば智恵の目開く/㉞聞名得忍の願

願いの呼び名に「聞名(もんみょう)」というのがよく出てきます。これは名号(みょうごう)のいわれを聞くということであります。名号とは南無阿弥陀仏の六字のことでありまして、この南無阿弥陀仏という六字の名号が、どのようにして仕上がったのかを聞くことが「聞」であります。親鸞聖人はこの聞について「聞というは、仏願の生起本末(しょうきほんまつ)を聞いて疑心(ぎしん)あることなし。これを聞という」とおっしゃっています。

つまりこの四十八通りの願いを一つ一つ聞かせていただきながら、この願いのすべてがこの私一人のために立てられた願いであったことを知らさせていただき、智恵の目を開かせていただくのが、本願を聞くということになるわけです。いやほんとうにいただくばかり。

第34願 聞名得忍の願(もんみょうとくにんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の衆生の類(たぐい)、わが名字を聞きて、菩薩の無生法忍(むしょうほうにん)、もろもろの深総持(じんそうじ)を得ずは、正覚を取らじ。

楽に染まって怠惰にならず/㊴常受快楽の願

温泉なんかで、どっぷりと湯につかって、「ああ、極楽、極楽!」なんていう人、よくいますよね。あれ、ちょっと間違いなんで訂正しておきましょう。あれは極楽じゃなく、天上界なんです。天上界というのはよろこびの世界でありますが迷いの世界に変わりはない。だから有頂天という言葉もあって、いまに落ちるぞというわけです。

極楽は悟りの世界です。またどこかへ落ちてゆくこともなく、常に楽しみを受けるところなのだと仏さまはおっしゃる。残念ながらあさましい私たちには想像もつかない世界でありますが、必ず私も、あなたも、間違いなく往かせていただく世界です。仏さまがそうおっしゃっるのだから素直にハイと聞きましょう。

第39願 常受快楽の願(じょうじゅけらくのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、受けんところの快楽(けらく)、漏尽比丘(ろじんびく)のごとくならずは、正覚を取らじ。

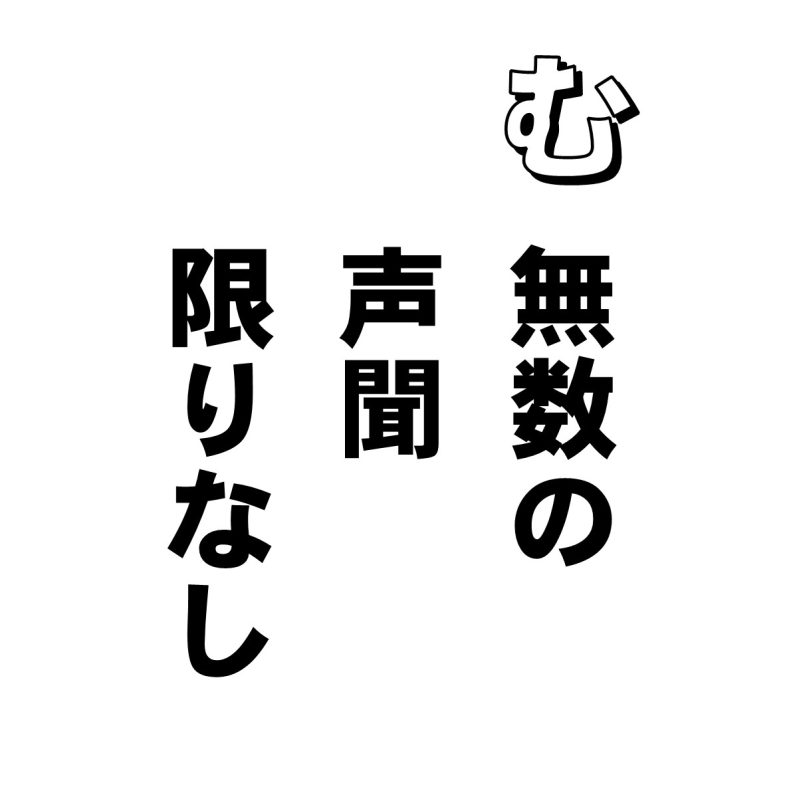

無数の声聞限りなし/⑭声聞無量の願

「お参りが少ないなあ」とか「集まりが悪いわねえ」とか、会や法座を催すと、決まってついてまわる心配がこれです。研修会、講習会、講演会、シンポジウム、フォーラムなどなどを主催するのがお仕事の方に聞いたことがあるんですが、天候やなにやかやの条件で、集まりが悪いとなると、サッと会場にイスと机を出すそうです。こうしたら、少なくてもサマになるとか。

まそれはさておき、お浄土には数えきれない声聞がいると。声聞とは聴衆のことであります。武道館やビッグエッグを一杯にしたんんて小さい。三千大千世界の人々が全部あつまって、仏さまの説法に耳を傾けるんです。すばらしいですねえ。ワクワクしますね。

第14願 声聞無量の願(しょうもんむりょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の声聞(しょうもん)・縁覚(えんがく)、百千却(ごう)において、ことごとくともに計校して、その数を知るに至らば、正覚を取らじ。

うるわしきこと はかりなし/㉗万物厳浄の願

ピラミッド、ミロのビーナス、ミケランジェロ、ダビンチ、万里の長城、平等院、飛雲閣、レンブランド、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャン、モジリアニ、光琳、モネ、ボナール、ピカソ、マチス、ブラック、ルオー、エルンスト、ロダン、マイヨール、ムーア、アンディ・ウォーホール・・・心に残る建物や、絵や彫刻など世界的な作品は数えきれないほどたくさん、この地球上にはあります。その時代、状況などの下で、それらは最高の芸術作品ではあります。しかし、それは、どれだけがんばっても、人間の為せる技。限界があります”浄土の美しさは、無限に広がってはかり知ることができない”んですって。世の芸術家よ、めざせ「万物厳浄の願」。

第27願 万物厳浄の願(ばんもつごんじょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天一切万物、厳浄光麗(ごんじょうこうらい)にして形色(ぎょうしき)、殊特(りゅどく)にして窮微極妙(ぐみごくみょう)なることよく称量(しょうりょう)することなけん。そのもろもろの衆生、乃至天眼(てんげん)を逮得(たいとく)せん。よく明了にその名數(みょうしゅ)を弁ずることあらば、正覚を取らじ。

いのち輝きかぎりなし/⑬寿命無量の願

南無阿弥陀仏を漢訳しますと、帰命無量寿如来(きみょうむりょうじゅにょらい)となります。つまり阿弥陀仏は寿命が無量なんです。印度では、無量寿のことを、アミターユスといいます。ところで寿命が無量というはどうゆうことかと申しますと、仏さまのお救いの時間的無限性をあらわしているのでありまして、真実なるものは今日だけとか、明日だけとか、十年だけとか、五十年、百年の間だけとかいうのでは本モノじゃない。

私たちを救って下さる阿弥陀仏は、時を越えて、いつでも働いて下さっている。そう、いつでもというのは、いつかとは違います。いまもということです。いまも、この私に働きかけて下さっている。その声が聞きたければ南無阿弥陀仏と念仏なさいませ。確かに聞こえます。

第13願 寿命無量の願(じゅみょうむりょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、寿命(じゅみょう)よく限量(げんりょう)ありて、下、百千億那由他却に至らば、正覚を取らじ。

のぞみの品は思いのまま/㉔供養如意の願

物の豊かな時代になって、欲しい物はなんでも手に入るようになりました。特に日本はいま世界一豊かな国といえましょう。のぞみの品は思いのまま、第二十四願はこの世で軽くクリアしてしまいそうな勢いであります。

二月一日、妻の誕生日。父は俳句をひねって短冊にしたためてプレゼント。母はバラ。私は年の数だけスイトピー。長男は自分で選んだ流行のハンカチ。次男は植木鉢・・・と思い思いのプレゼントをして夕食を食べていたら、娘から電話。

「覚えていたよ。お母さん、おめでとう。何贈ろうかと考えたんだけど、何でもありそうなので、私、今日、献血したよ」

まいったね。究極の供養は物じゃないね。

第24願 供養如意の願(くようにょいのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、諸仏の前にありて、その徳本を現じ、もろもろの欲求(よくぐ)せんところの供養の具、もし意のごとくならずは、正覚を取らじ。

大いなる樹四百万里/㉘道場樹の願

浄土にはとてつもなくでっかい菩提樹があるんですね。高さ四百万里だって。といわれても、木というもののありがたみが本当にわかっていない私たちには、あ、そう、ぐらいの感じでありますが、炎天下の印度では、この木のすばらしさ、木かげの涼しさがよくわかっているから、この上ない安らぎを覚えて思わず手を合わせたくなるのでしょう。

いやほんとうに考え直さなくちゃいけませんよ。日本人の材木好きは世界にとどろき、とにかくそこら中で伐材をやりまくり、紙だの家だの、割りばしだのに使っています。地球はだんだん砂漠化しているのを知っていますか? 気がついたらUNHCRの緑一本運動に、ごめんなさいって寄付しましょう。

第28願 道場樹の願(どうじょうじゅのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩乃至少功徳のもの、その道場樹の無量の光色ありて、高き四百万里なるを知見することあたはずは、正覚を取らじ。

功徳をあてにすべからず/⑲至心発願の願

「は」の頁で申し上げた第二十願と同じく、願文をこのまま読めば、どう考えたって、もろもろの善根功徳を積んで、それによって浄土に生まれたいと願えば、仏さまがお迎えに来て下さるのだ、ということになります。

が、違うのであります。わが親鸞聖人はそうはおっしゃらない。浄土に生まれる因は、第十八願ただ一つが真実であって、十九、二十願は方便の願である。だから善根や功徳をあてにするなとおっしゃるのです。わかりますか? あなたが、わたしが、ちょっと殊勝な心を起こして、真実まことの生き方をしようと心掛けて、その果報をいただこうと考えたって、そんなもの何の役にも立たん、ええかっこしないで、仏さまの言うこと聞いて、仏さまにまかせなさいってことなの。

第19願 至心発願の願(ししんほうがんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、十方の衆生、菩提心を発し、もろもろの功徳(くどく)を修して、至心発願してわが国に生ぜんと欲せん。寿(じゅ)終わるときに臨んで、たとひ大衆を囲繞(いにょう)してその人の前に現ぜずは、正覚を取らじ。

病いなく不具の者なし/㊶聞名具根の願

諸根(しょこん)というのは眼耳鼻舌身意の六根で、闕陋(けつる)とはそのいずれかが欠けて不自由であることをいうのだそうです。仏さまの国では、五体満足、病人も不具者もいないんですって。うれしいですね。いまの私は特にそう思います。ガンで、もうすぐ手術なんです。いまはそれこそ五体満足なんですが、病気を治すために、身障者にならなくてはならない。つらいことでありますが仕方がない。

そんな折り、この「聞名具根の願」を読んでみると、いままで健康な時ならスイとやりすごしたかもしれないところなのに「ああ、そうか。なるほどなあ。仏さまは、こんなところにまで気を配って下さっているんだなあ」という思いがしていよいよたのもしくなりました。

第41願 聞名具根の願(もんみょうぐこんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、仏を得るに至るまで、諸根闕陋(しょこんけつる)して具足せずは、正覚を取らじ。

まどろめば無量の供仏/㊷聞名特定の願

南無阿弥陀仏のみ名を聞き、阿弥陀仏のおっしゃることにうなづくものは、みなことごとく、煩悩のけがれと束縛とを離れた精神統一の境地に至って、ひと思いの間に、数かぎりない仏さま方を供養したてまつることができるのだそうです。

なるほどねえ。欲の心を離れると、供養の心が出てくるんですか。そうですねえ。欲の皮がつっぱっていたら、施しなんてできませんよねえ。いま世の中は、福祉だボランティアだとにぎやかですけど、原点はこれですね。代償を求めたり、よからぬことを考えていては、ほんとうのボランティアとはいえませんよね。さあみなさん、仏さまのいうことを聞いて清浄解脱三昧に入りましょうや。ン? 娑婆では無理か--。じゃあせめて、その真似ごとでも・・・。

第42願 聞名特定の願(もんみょうとくじょうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、みなことことごとく清浄解脱三昧を逮得(たいとく)せん。この三昧に住して、ひとたび意を発(おこ)さんあひだに、無量不可思議の諸仏世界を供養したてまつりて定意(じょうい)を失(し)せじ。もししからずは、正覚を取らじ。

顔容端正へだてなし/④無有好醜の願

凡夫は自他の差別をみる--おそろしいことだけどおそろしいと思わず、いけないことだけどいけないとも思わず、私たちは、いつも、他と比べて上だ下だ、きれいだ、きたないとやっている。

仏さまの世界はそうじゃない。それぞれが、それぞれの場で美しく光り輝いているというのです。民芸運動の柳宗悦さんはこの第四願をもって民芸運動のバックボーンだとおっしゃったそうです。すべてのものは「無二美」つまり二つとない美しさをそれぞれが持っているのだということです。

比べてはいけないんですよね。比べるから、美しいものも美しくなくなってしまうんですよね。心したいものです。

第4願 無有好醜の願(むうこうしゅのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天形色不同にして、好醜(こうしゅ)あらば、正覚を取らじ。

仏説まことを常に聞く/㊻随意聞法の願

世はまさに情報時代。テレ(遠い所)ビジョン(見る)はその名の通り、地球の裏側の出来事も、ヒョイと衛星中継なんかで茶の間に送り込んでしまいます。

便利になったね。ありがたいねえ。とみんな喜んでいるから、一人ぐらいはよろこばないのがいてもいいかと思って、喜びませんよ私は。

だってなんですか。その情報たるや九分九厘真実はありませんよ。真実の積み重ねであるかも知れないけど、それとて煩悩を持った人間が伝えるのだから、ろくなもんじゃない。いまの世の中、まったく、間違いのない情報なんてありゃしない。自分で関係していたからよくわかるの。で、やっぱり、間違いのない情報は仏さまに聞かなくちゃだめなの。

第46願 随意聞法の願(ずいいもんぽうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、その志願に随ひて、聞かんと欲(おも)わんところの法、自然に聞くことを得ん。もししからずは、正覚を取らじ。

黄金の色に輝く浄土/③悉皆金色の願

「アメリカでは、肌の色の違う人間がたくさんいて同じ英語を使って生活をしています。あなたならユーひとつです。ところがニッポンは違いますネ。肌の色はみんな同じで私たち外人から見れば、顔もみんな同じように見えるのに、言葉はずいぶんややこしい。あなたというのでも、あんた、おまえ、きみ、おたく・・・なんて、いっぱいあいますね。おかしいですね」

アメリカの女の子がこんな事をいってました。ほんと、おかしいね。でもそれは仏さまから見ればおかしいのであって、私たちはみんな肌の色やら、言葉やら、いろんなことで差別区別しているわけでじつにいやらしい。浄土はやっぱりみんな金色に輝き、言葉も一つであってほしいですね。

第3願 悉皆金色の願(しっかいこんじきのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人、天ことごとく真金色(しんこんじき)ならずは、正覚を取らじ。

永遠のいのちたまわる/⑮眷属長寿の願

阿弥陀仏の寿命は無量であると第十三願にあるわけで、その阿弥陀さまが一切の衆生をもらさず救いとって下さって、弥陀同体のさとりを開かせて下さるのですから、当然、浄土に生まれるものの寿命は阿弥陀仏と同じく永遠であるわけです。でもしも、どうしても自分の寿命はもう少し短くしてほしいと願うことがあるなら、その点はご自由になさっていいのですよとおっしゃっているのです。

まだ、浄土に生まれてもいないので、その先の寿命の長短までウンヌンするような私ではございませんが、どうしてもたま生まれかわって、多くの人を救いたい思う時、やはりこのお約束がものをいうんでしょうね。

第15願 眷属長寿の願(けんぞくちょうじゅのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天寿命よく限量なからん。その本願の修短(しゅうたん)自在ならんをば除く。もししからずは、正覚を取らじ。

天人ともに仰ぎみる/㊲作礼致敬の願

阿弥陀仏の名号を聞いて歓喜信楽して菩薩の行を修める者は、諸人や人王より尊敬されるんですよ、というお誓いです。

で、これはつまり、阿弥陀さまのおっしゃることを聞いて、今日一日を過ごさせていただいているあなたなら、多くの天人たちから敬い尊ばれているに違いありませんよ。とおっしゃっているわけです。

阿弥陀さまのいうことを聞くということは、それほどすばらしいことなのですね。ただわたし一人が「ああ、そうか」とうなずいているわけじゃなく、そのうなずいているわたしのまわりに、天人や、諸仏の方々までがとり囲んで下さって、このわたしを敬って下さっている。見えないけれどすごい光景ですね!

第37願 作礼致敬の願(さらいちきょうのがん) たとひわれ仏を得たらんに、十方無量不可思議の諸仏世界の諸天・人民・わが名字を聞きて、五体を地に投げて、稽首作礼(けいしゅさらい)し、歓喜信楽(かんぎしんぎょう)して、菩薩の行を修せんに、諸天・地人、敬いを致さずいうことなけん。もししからずは、正覚を取らじ。

朝な夕なに諸仏の供養/㉓供養諸仏の願

阿弥陀さまの国に生まれると、神々しい威光というか、絶大なる威力というか、そんなすっごいパワーをいただけるんですって。あなたがいま、そんな力をもらったら、何に使います? まず、いままでにやられたヤツにやりかえす! なさけない。けどまあ、心の底はそんなもんです。

ところが仏さまになったら違う。まずその神力でもって、数えきれない諸仏の方々に、供養の品を届けるんですって。そうでしたね。供養とは供給資養のことで、物資を差し上げることなんです。諸仏の国々までいかなくても、豊かな日本に生きる私たち、少しは飢餓難民のことも考えて、供養の心で救済運動に手を貸さなくてはいけないと思います。

第23願 供養諸仏の願(くようしょぶつのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、仏の神力を承けて、諸仏を供養し、一食(いちじき)のあひだにあまねく無数(むしゅ)無量那由他の諸仏の国に至ることあたはずは、正覚を取らじ。

三十二相身にそなえ/㉑具足諸相の願

三十二相というのは、仏さまや、善政を施して全世界を治めるようなすばらしい王さまにそなわる勝れた姿のことでありまして、例えば、頂成肉鬆(ちょうじょうにっけい・頭がもとどうりのごとく盛り上がっている)、眉間白毫(みけんびゃくごう・眉間に白いまき毛があって光を発する)、眼色光精(げんしきこうせい)、広長舌(こうちょうぜつ)、梵音深遠(ぼんおんじんえん)、身金色(しんこんじき)、手足柔軟(しゅそくにゅうなん)、千輻輪(せんぷくりん・足裏の紋が千の輪のよう)などなど三十二もあって、ふつうの人とは違うのです。

娑婆のカッコよさは、時々刻々と変化してどれが最高かわかりませんが、私たちも阿弥陀のおっしゃる「いっさいの衆生をもらさず救う」の声を聞かせていただいて、お浄土に生まれたら、仏さまと同じ、最高の姿にならせていただけるんですね。カッコイイジャン。

第21願 具足諸相の願(ぐそくしょそうのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天ことごとく三十二大人相を成満(じょうまん)せずは、正覚を取らじ。

きいてござるぞなにもかも/⑦天耳遥聞の願

仏さまの国に生まれると、天耳通(てんにつう)という神通力をいただけるんだそうです。あらゆることがすべて聞こえて、それを全部記憶しておくことができるという、すばらしい能力なんですね。

ところで、私たち、よく耳の聞こえる人のことを「地獄耳」なんていいますよね。天耳とか、仏さまの耳とかいわない。やっぱり、みんな地獄に近いからなんでしょうが、じつはその地獄というところは、身を粉にされたり、焼かれたりで、姿が見えないで、苦しみの声だけしか聞こえない所だそうです。そこで仏さまになったら、地獄にいる人の声だけをたよりに救い出す力がなくてはならないというわけで、この耳の超能力がものをいうんだそうです。

第7願 天耳遥聞の願(てんにようもんのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、天耳を得ずして、下、百千億那由他の諸仏の説くところを聞きて、ことごとく受持せざるに至らば、正覚を取らじ。

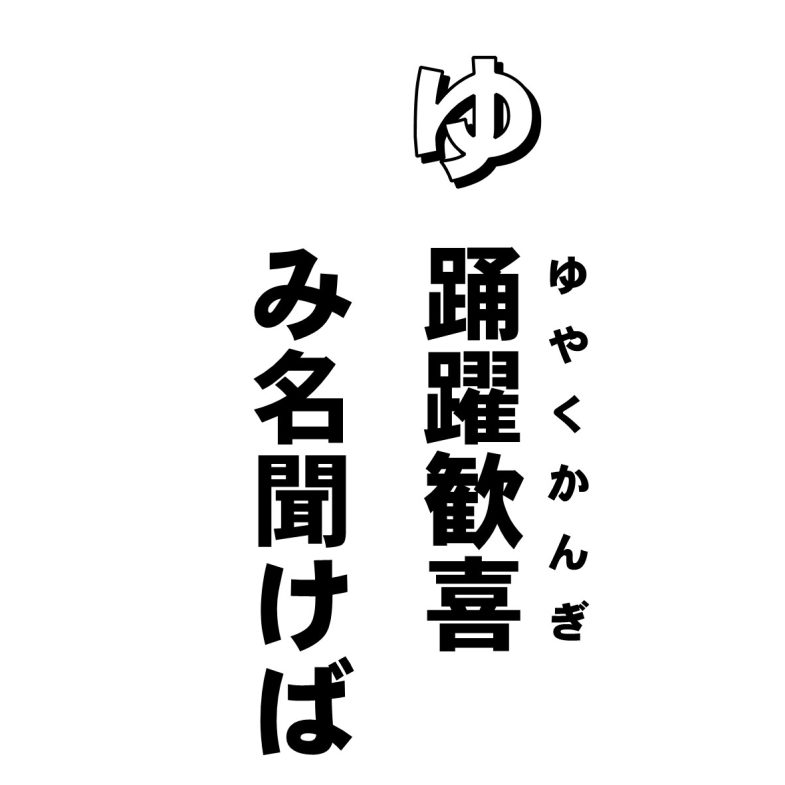

踊躍歓喜み名聞けば/㊹聞名具徳の願

名号のいわれを聞けば、天に踊り地に踊るほどの喜びがわいてくるはずなのに、なかなかそうでもないようで、私たち凡夫というのは、よろこぶべきこともよころべないというなさけない、あさましい生き物のようであります。

でもね、そういう煩悩具足の凡夫だからそこ、救わずにはおかぬと働いて下さる弥陀の本願がましますのであります。だから、よろこべないからといって心配することはないよ、と親鸞聖人もおっしゃってる。ですからまあ、そんなこと気にしないで、今日一日、できたら堂々と菩薩のまねごとさせてもらって、なるべくハラ立てず、貪らず、ぐちいわず、世のため人のために尽くさせてもらいましょうや。

第44願 聞名具徳の願(もんみょうぐとくのがん)

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、歓喜踊躍(かんぎゆやく)して菩薩の行を修し徳を具足(ぐそく)せん。もししからずは、正覚を取らじ。

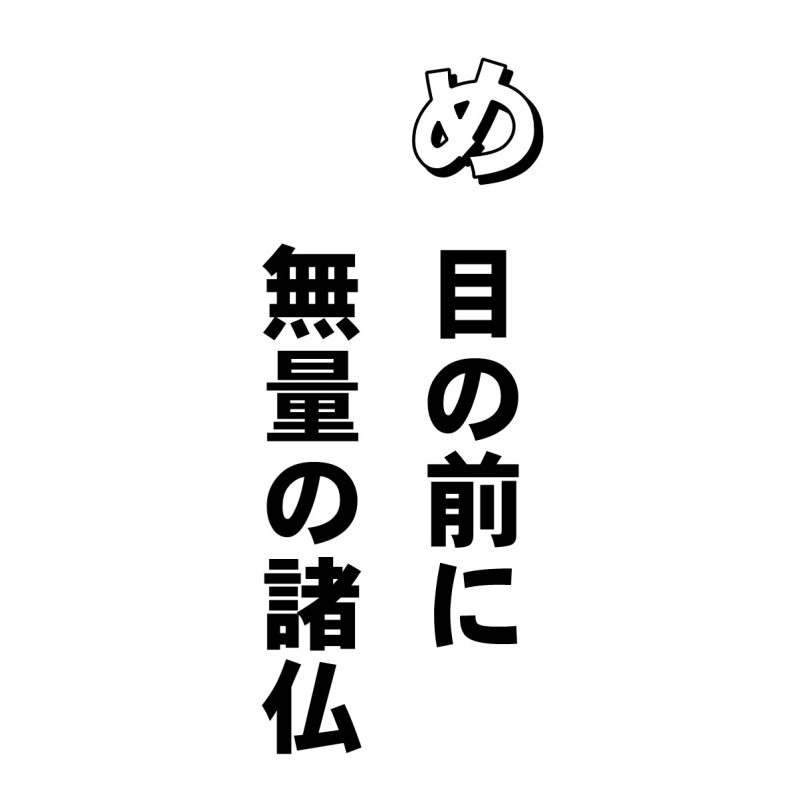

目の前に無量の諸仏/㊺聞名見仏の願

普等三昧--浄土に生まれると、こんな境地に入れるそうです。諸仏を一時に平等に観ずることのできる精神統一の境地なのでありまして、この三昧というのは、サマーディという印度のことばの音写で、心を一処にとどめて散り乱れぬ安らかで静かな状態になることなのです。

で、この普等はあまねく等しいわけですから、すべてを平等に見ることが出来る境地に至れば、こりゃあもう、すべてが仏さまとおがめるに違いありません。残念ながらわれわれ凡夫は、不等三昧、すべてのものを差別区別順番つけて見ないと気がすまない根性の持ち主だからなさけない。目の前の敵も鬼も、みなな仏さまなんだろうにねえ。

第45願

聞名見仏(もんみょうけんぶつ)の願

たとひわれ仏を得たらんに、他方国土の諸菩薩衆、わが名字を聞きて、みなことごとく普等三昧(ふとうざんまい)を逮得せん。この三昧に住して成仏に至るまで、つねに無量不可思議の一切の諸仏を見たてまつらん。もししからずは、正覚を取らじ。

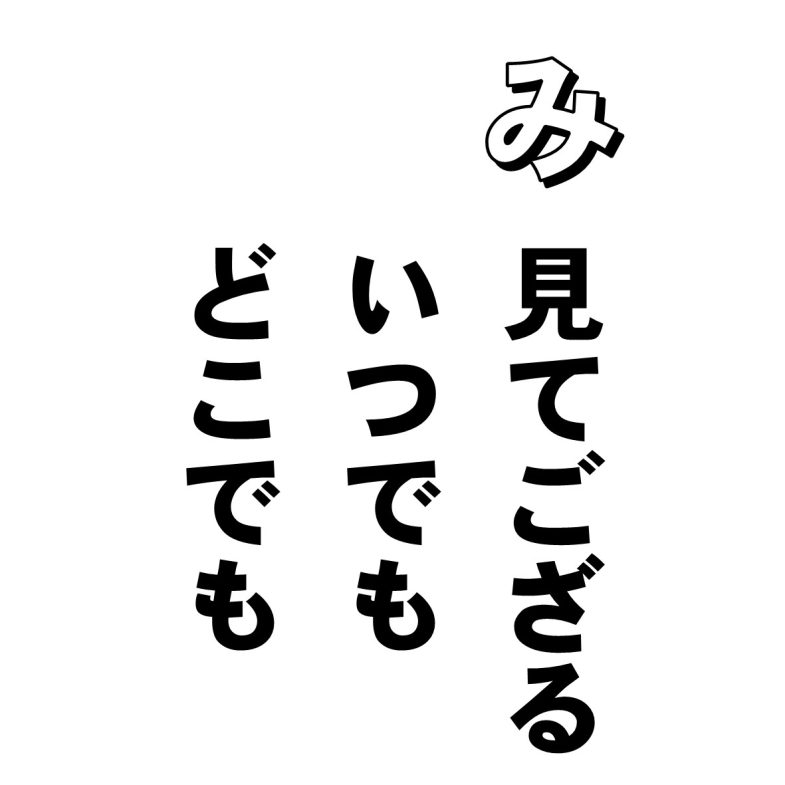

見てござるいつでもどこでも/⑥令得天眼の願

仏さまの国に生まれると、六つの神通力をいただけます。その一つがこの天眼通です。見えるんです。すべてが。救わねばならない衆生がいまどこにいるか、パッと見えるんです。すばらしい目ですね。

村のはずれのお地蔵さまは いつもにこにこ 見てござる いいですね。

いつでも、どこでも、見てござる。そうこちら側からいうと、見られているんですね。親の目や、上司の目や、先生の目はごまかせても、仏さまの目はごまかせないんでしょうね。はずかしいことを一杯しているだけどね。でも、ほんとうに、いまも、わたしやあなたを救おうと、目には見えないけれど、神通力を働かせて下さってる方がたくさんいらっしゃるんでしょうね。

第6願

令得天眼(りょうとくてんげん) の願

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天、天眼(てんげん)を得ずして、下、百千億那由他の諸仏の見ざるに至らば、正覚を取らじ。

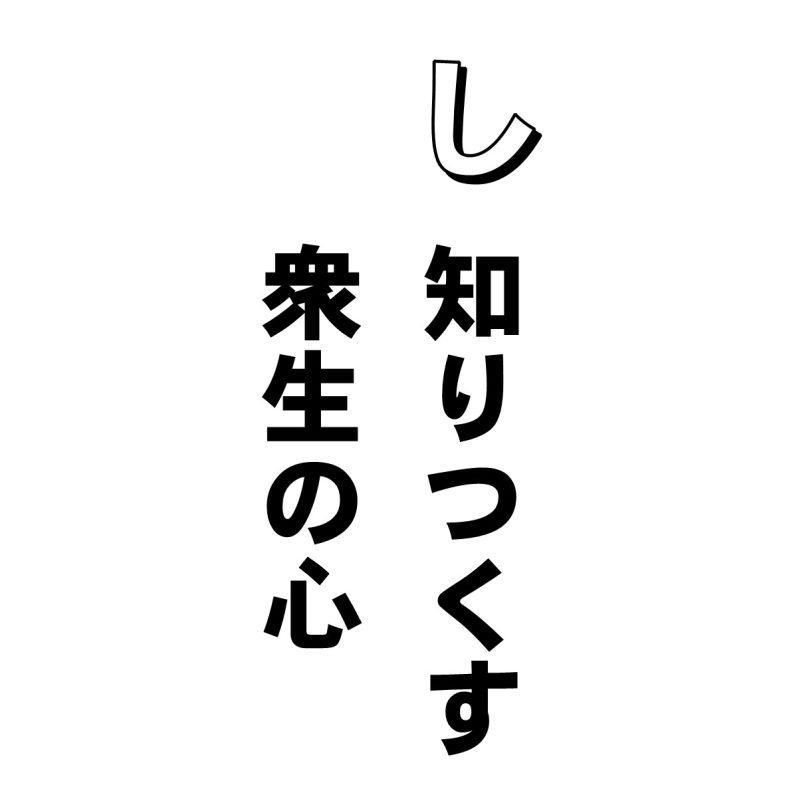

知りつくす衆生の心/⑧他心悉知の願

他人の心が全部わかっちゃうんだって。すごい神通力ですね。

「お早う?」「今日も気持のいいお天気ですね」 「ほんと。お出かけ?」「ええ、ちょっと」

「じゃあね」

なんて、ニコニコあいさつを交わしているけど、その相手の心の奥底がすべて見抜けるとなると、どうですか? コワイねえ。いや、コワイだけじゃすまない。お互いに相手の心が知れちゃったら、この地球上、あっという間に戦争だらけになってしまうんじゃないかしら。他人の心が見抜けるのは仏さまになってからで、いいような気がしますねえ。

第8願

他心悉知(たしんしつち)の願

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人、天他心を見る智を得ずして、下、百千億那由他の諸仏国中の衆生の心念(しんねん)を知らざるに至らば、正覚を取らじ。

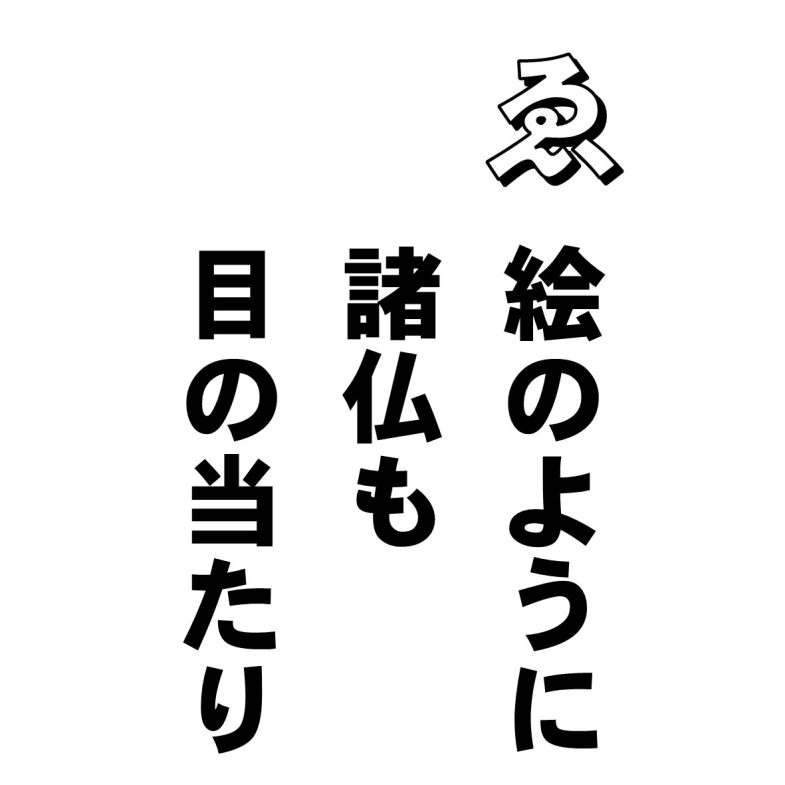

絵のように諸仏も目の当たり/㊵見諸仏土の願

とてもさびしい人がいて、友だちと話がしたいなあ、会いたいなあ、顔がみたいなあと思いながら、考えて発明したのが「テレビジョン」なんですってね。テレは遠い所、ビジョンは見るってこと。

でまあ、そのテレビがずいぶんと人気になって、世の中、南無阿弥陀仏どころか、南無テレビジョンになっちゃってるのは、なんともなさけないですね。

それにさ、遠い所からやってくる情報たるや、私の心が本当に癒され、私の生きてゆく道がはっきりするような情報はまるでない。諸仏の方々の光り輝く真実の国々の情報を、いまここで、見せてほしいよね--。

第40願

見諸仏土(けんしょぶつど) の願

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、意に随ひて十方無量の巌浄(ごんじょう)の仏土を見んと欲(ねが)はん。時に応じて願のごとく、宝樹(ほうじゅ)のなかにしてみなことごとく照見せんこと、なほ明鏡にその面像(めんぞう)を見るがごとくならん。もししからずは、正覚を取らじ。

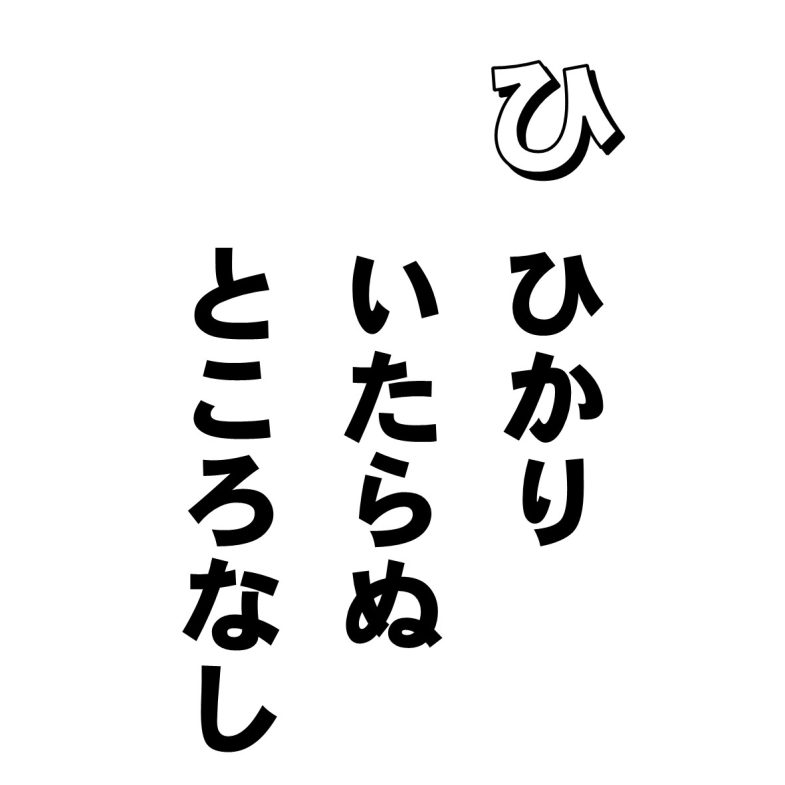

ひかりいたらぬところなし/⑫光明無量の願

阿弥陀仏という仏さまは、無量の光明を放たれておられます。光が無量ということは、仏さまのお救いの、空間的無限性をあらわしているわけで、つまり、仏さまのお救いは、至らぬところがないのです。 私たちは、いつも限られた時間と空間の中に生きています。何年生まれの、どこそこの出身なんてのがいつまでもついてまわります。こういうものは永遠に変わらぬ真実というわけにはゆきません。無常の風にコロコロ・・・です。 でも、阿弥陀仏はそうじゃない。時を超え、場所を超えて、いつでも、どこでも、働いて下さっている。いつでも、どこでもということは、いま、ここで、この私に働いて下さっているということです。

第12願

光明無量(こうみょうむりょう)の願

たとひわれ仏を得たらんに、光明よく限量ありて、下、百千億那由他の諸仏の国を照らさざるに至らば、正覚を取らじ。

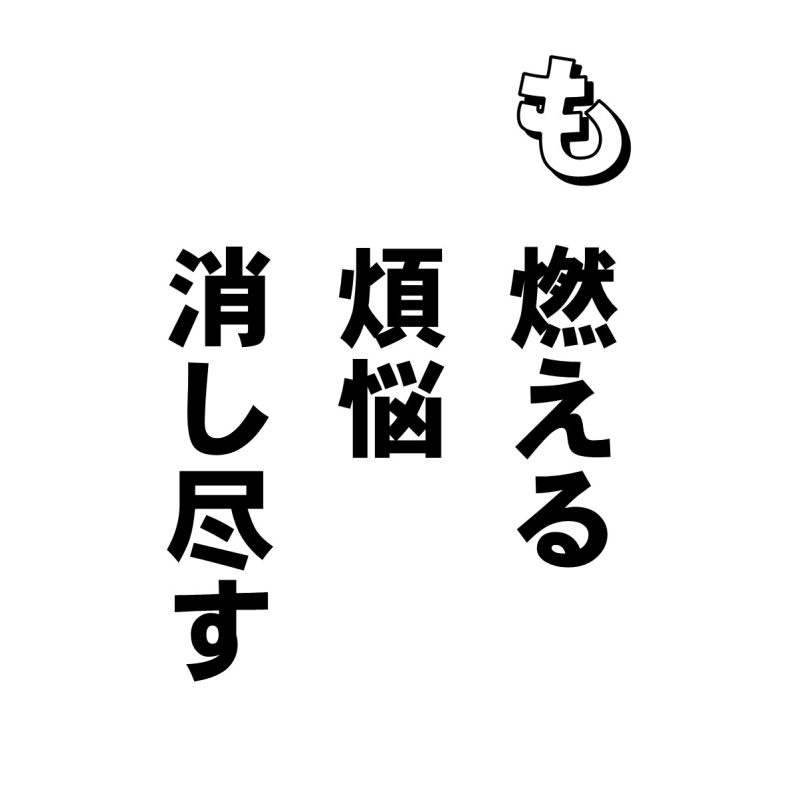

燃える煩悩消し尽す/⑩不貪計心の願

貪計(とんげ)というのは、情報や知性によって、貪ったり、計らったりすること。私たちの毎日の生きざまは、ほんと、身のほど知れとはよくいったもので、朝から晩まで、生まれて死ぬまで、ずうーっと、貪ったり、計らったりのくり返しです。こういうのを煩悩具足の凡夫というんですね。

ところが、浄土に生まれさせていただくや、ただちに、煩悩をすっきり、すっかり、ことごとく、なしにしていただけるわけです。それだけではない。この第十願の前の五つの神通力(る・み・き・し・ぬの項)も兼ね備えて、娑婆で迷っている人たちを救いとり、前編の「煩悩カルタ」に出ていたようないやらしいものを、すっかり取り除く働きをさせていただけるのであります。

第10願

不貪計心(ふとんげしん)の願

たとひわれ仏を得たらんに、国中の人・天もし想念を起して、身を貪計(とんげ)せば、正覚を取らじ。

説法自在にときひろむ/㉕説一切智の願

自分の思っていることを、上手に表現できないと悲しくなるものです。逆に、なんとかうまく表現できれば、とてもうれしくなってそのことをなかなか忘れないものです。

私はいま、ちょうど、その心境なんです。煩悩カルタを四七、本願カルタを四八、とにかく、わかりやすく、とっつきやすく、軽く、面白く、と心掛けて、一所懸命に、というより、楽しくつづってまいりました。うぬぼれではありますが、いま、私は、このカルタが日本一、世界一、ステキな、お念仏の本だと思っています。そして、それは私がうまいんじゃなくって、どうやら、仏さまが、この二十五願の働きを、ほんのちょっぴり、与えて下さったんじゃないかと思うのです。

第25願

説一切智(せついっさいち)の願

たとひわれ仏を得たらんに、国中の菩薩、一切智を演説することあたはずは、正覚を取らじ。

澄みわたること鏡のごとし/㉛国土清浄の願

さて、いよいよ最後の項。じつはこの原稿、煩悩カルタは発病前の二、三月。本願カルタは、直腸ガンの手術のためにやってきた国立がんセンターの空きベッド待ちをはじめた四月十三日から、築地本願寺の伝道会館で書きはじめ、二十八日に入院、そして五月十六日いよいよ明日が手術という日に、スモッグにけむる東京かいわいを見下ろしながら病室で書き終えるという段に至りました。

澄みわたること鏡のごとし--私の心も、お浄土の如く、このような清浄なものならすばらしいですが、そうはゆきませんね。スモッグどころか、煩悩の煙モヤモヤでどうしようもありませんね。でもまあ、そういう私たちだからこその親さまなんですから、安心ですよね。

第31願

国土清浄(こくどしょうじょう)の願

たとひわれ仏を得たらんに、国土清浄にして、みなことごとく十方一切の無量無数不可思議の諸仏世界を照見(しょうけん)すること、なほ明鏡(めいきょう)にその面像を観るがごとくならん。もししからずは、正覚を取らじ。

「ん」/利井明弘

弟が「煩悩カルタ」を作ったから、読んでほしいと置いていったのは、今から半年ほど前のことである。面白くて一気に読んだ。するとしばらくして、これと対にして「本願カルタ」を作るから力を貸せという。私にはとても弟のような才能はないので逃げまわっていたら、私よりずっと健康なはずの弟が大病をし、どうなることかと思っていたら二ケ月あまりで退院してきた。良かったなあと喜んでいたら、またこの話になった。今度は「あとがき」を書けという。入院中に「本願カルタ」まで仕上げていたのである。 そこでカルタなら「ん」という題があとがきには良いだろうというと、それで良いという。私の真意は「ん」とは「ウムッ」の意味であったのだが、そこは兄弟の仲で弟もわかった上で頼んでいるようであった。そこでこの「ん」になったのである。

「ウムッ・・・」とは、私がこのカルタを始めて読んだ時に面白いと感じたことにある。弟は著者の前書きに、「ハイとうなづいて慚愧のこころを起こし、当たりすぎて気分が悪くなった方は・・・」と書いている。しかし私は始めに書いた通り少しも気分が悪くなっていないし、それどころか面白いと思ったのである。ということは少しも自分のこととして読んでいなかったということになる。上手に書いてあるとうなずいていても、自分の問題として読んでいなかった証拠である。あまりにも本当のことは、他人の話か、一般論であるとしておく方が楽なのである。そしてハッハッと笑う。カルタという形式に目をつけた弟の真意は何だろう。もし気分を悪くするほど伝えたいのなら、名ざしで言えば良い。 宗祖や蓮如上人に直接お手紙でも貰ったら、これは自分のことと受け取るしかないだろう。多人数を相手にし、おまけにゲームにもなるとなれば、これほど一般論として軽く読める文章はない。当然気分も悪くなることがないから、ホッとするはずもないのである。では著者の前書きにある意図は空論なのかといえば、そうではない。

弟のカルタと比べるにはもったいない話であるが、意図するところが重なると思うので、あえてここに挙げさせてもらう。

それは、多くのお手紙を直接お弟子の方々に出された宗祖が、また多くの『ご和讃』という形式で歌を造られていることである。 今は亡き宮崎円遵和上が、この『ご和讃』は宗祖があの時代の田植え歌として造られたものであろうと話されたことを記憶している。田植えの時に一々気分を悪くしたり悩んでいたら仕事になるはずがない。そして、ご歴代で一番多くのお手紙を門弟の方に出された蓮如上人がこの『ご和讃』に節までつけて朝夕お勤めするようにして下さったのは、単なる偶然だろうか。日常の生活リズムの中に仏教が生きていることが大切なことを、このことは示している。求めて仏教を聞き、教義を理解し研修を積み、ということも大切かも知れないが、それよりも更に大切なのはごく当たり前の毎日の生活の中で仏さまの言葉が聞けるということだと思う。檀家の九十になるお婆さんが、日曜学校でならったという”念仏数え歌”を死ぬまで歌っていた。

他人事と聞けるうちに仏教に親しむことが大切である。人生には必ずそれが自分のことであったと気づかされる時がくるからである。この時にこのカルタのように、仏さまのどの言葉に依っているかを示してあることも大切なことである。味わいはそれぞれの人格を通しているが、その元の仏さまの言葉が一番肝要なのだから。

「ほめられて我賢しと思うなよ、まことに誉めるひとは少なし」と、本書に引用してある言葉は、我々兄弟が小学生の時、祖母から繰り返し聞いた言葉である。あの時はまた言っている位にしか受け止めていなかったのに、四十年経った今、弟が覚えていたところを見ると、弟の人生にもこの言葉を自分のこととして受け止めずにはおれない何かがあったに違いない。自分のこととして受け止められた時は、既に「本願カルタ」の世界に包まれている自分が喜べるのではないだろうか。

煩悩カルタ・本願カルタ

著者:雪山隆弘

発行所:百華苑

発行:1989(平成1)年1月16日