Podcast: Play in new window | Download

Subscribe: RSS

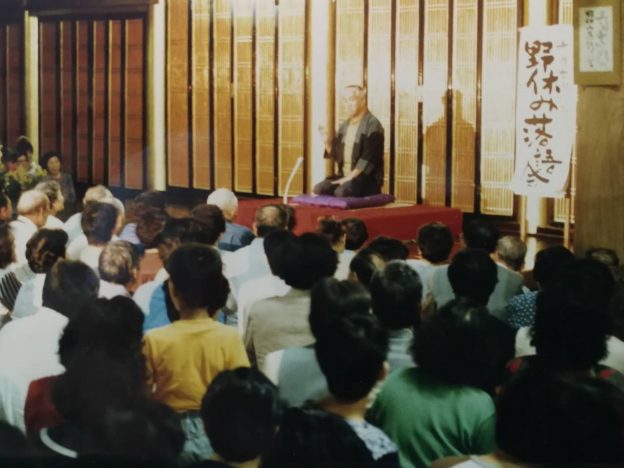

昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。

「モシモシ、おたく、水子、やってくださいます?」

―?!(ナンノコッチャ)

「近頃、体の調子がおかしくて困ってましたら、知り合いが、みてもらえっていうんです。それでみてもらったら、私には何か迷った霊がついているとかで、それをなんとかしないかぎり、不幸がつづくといわれましたの。それで、もし、おたくのお寺でお経読んで下さるんでしたら、わたし、これからうかがおうかと・・・」

―あなた、いま、どちらから?

「東京なんですけど」

―アホかいな。宇奈月の温泉につかりにくるのならまだしも、わけのわからんことで私のお経を聞きにきても、なんにもなりませんよ。それより、体の調子が悪いのなら、お医者さんへゆきなさい。病気になったら医者へ行け、とおしゃか様もいっておられます。

「でも、みてくれた人が・・・」

―ほれ、またはじまった。みてくれた人がっていったって、その人一体どんな人なの?あなたのことをあなた以上に知っている人なの?なに?なんでもよく当たる人?バカおっしゃい。クイズの王さまでもあるまいし。いまの日本中の女性のほとんどが、その水子の霊とかいうと、思い当たることになっているんでしょ。あなたそんなもの信用してどうしようというの?

「ですから、このなにかモヤモヤしたものをスッキリさせたくて・・・」

―バカタレ!(面と向かってならいいにくいが、電話だと、つい、こういいたくなっちゃう)あんたのモヤモヤをスッキリさすために、水子の霊をしずめるなんて、因果の道理に合わんじゃないですか。私は浄土真宗の坊主だから、ハッキリいいますがね、あなたの気持ちもわかるような気はするが、いま世間でいう水子供養なんてものは、ほとんどがインチキだよ。何万円かでコケシみたいなの売りつけて、あんなもので浮かばれたとかなんとかいうのかね。冗談じゃないよ。自分の責任を上手にすりかえて、水子に押しつけ、おまけに、その供養を坊主にたのむとはいったいどういうこと?あなた何もしてないじゃないの。ただ自分のモヤモヤをスッキリさせたいため、迷っている子供を・・・なんていってる。子供は迷っていません。ええ、ゼッタイあなたが思っているような迷い方してませんよ。いいですか。迷っているのは、奥さん、あなた自身なんですよ。他人のせいにしちゃいけないよ」

「・・・やっぱり・・・そうなんですね」

―?

「じつは、私もそうじゃないかと思ってたんですが、やっぱりそうだったんですね」

―なんだ、わかってるんじゃないの。

「ええ、でも、そういうふうにいってくれる人はいなかったんです。だれに聞いても、たたりだとかついてるとか、ひどいことにはお医者さんでも、おはらいしてもらえなんていう人いるんです。それで、もう、わたし、わからなくなって・・・」

―あなたも悪いが、まわりも悪いなあ。

「ハイ、子供の命の分までなんとか精一杯がんばります」

そう、迷っているのは、霊とかなんとかいういいかげんなもんじゃなく、じつは、わたしたち自身だってこと、気づかなくっちゃあね。

「お茶の間説法」(37話分)

>> https://www.zengyou.net/?p=5702

>>「お茶の間説法」 プレイリスト

>>「続・お茶の間説法」 プレイリスト