仏さまのお話と、お寺のごはんを味わって、ココロとカラダのデトックス。ほっこり法座シーズン5のお知らせです。今回も魅力的な先生が揃いました!民藝、消しゴムはんこ、仏教絵本など、様々な切り口から仏教・浄土真宗の教えに触れてください。どなたも心よりお待ちしております。

参加費:1,000円(12/1のみ2,000円)

持ちもの:じゅず(貸出しも可能)

服装:自由

お申し込みはこちらからどうぞ。12/1の消しゴムはんこWSは定員に達し次第締め切ります。参加希望の方はお早めにお申し込み下さい。

10月1日(火)11:00~12:30

10月1日(火)11:00~12:30

通夜って?葬儀って?

講師:雲林重正先生(新潟・淨秀寺)

参加費:1,000円

意外と知らない宗教儀礼の話。自作の儀礼リーフレットに沿って、その意義をお話します。

10月16日(水)11:00~12:30

10月16日(水)11:00~12:30

疑問や悩みの共有

講師:雪山俊隆(善巧寺)

参加費:1,000円

過去のアンケートで様々な疑問や悩みを聞かせてもらいました。それを元にお話します。

11月1日(金)11:00~12:30

11月1日(金)11:00~12:30

願いの中に生きる私

講師:四下順文先生(富山市・妙傳寺)

参加費:1,000円

初めてのほっこり法座のご縁です。皆さまにお会いできる日を楽しみにしております。

11月16日(土)11:00~12:30

11月16日(土)11:00~12:30

民藝と他力思想

講師:太田浩史先生(南砺・大福寺)

参加費:1,000円

日本民藝協会常任理事でもある太田住職より民藝をとおして、他力思想のお話です。

12月1日(日)11:00~14:00

12月1日(日)11:00~14:00

消しゴムはんこで年賀状

講師:麻田弘潤先生(新潟・極楽寺)

参加費:2,000円

消しゴムはんこのお坊さんによるワークショップ。時節に合わせて年賀状用のハンコ作りです。

12月16日(月)11:00~12:30

12月16日(月)11:00~12:30

ひかりになった、王子さま

講師:浅野執持先生(愛媛・万福寺)

参加費:1,000円

仏教絵本「絵ものがたり正信偈」の著者と一緒に音読をしながら、正信偈の世界に浸る法話です。昼食はお釈迦さまの誕生地ネパール・ルンビニ出身者によるネパール精進カレーと和風カレーの2種です。

<時間割>

10:30 受付

11:00 おつとめ

11:10 法話

12:00 お寺ごはん

12:40 ティータイム(自由参加)

※12/1の消しゴムはんこワークショップのみ午後2時まで行います。

<講師の関連書籍>

元号が変わり、ほっこり法座のシーズン4が始まります。

今期から午前中に終わるカフェの日が加わり、スタート時間が10時と11時の2パターンありますので、お時間にご注意ください。 カフェの日は奥の間「空華殿(くうげでん)」で飲物とお菓子を用意し、先生を囲んで談笑したいと思っています。

カフェの日は奥の間「空華殿(くうげでん)」で飲物とお菓子を用意し、先生を囲んで談笑したいと思っています。

カフェの日の時間割

09:30 受付

10:00 おつとめ

10:15 法話

11:00 ティータイム

※昼食付きの日は11:00からのスタートです。

お申し込みはこちらからどうぞ。

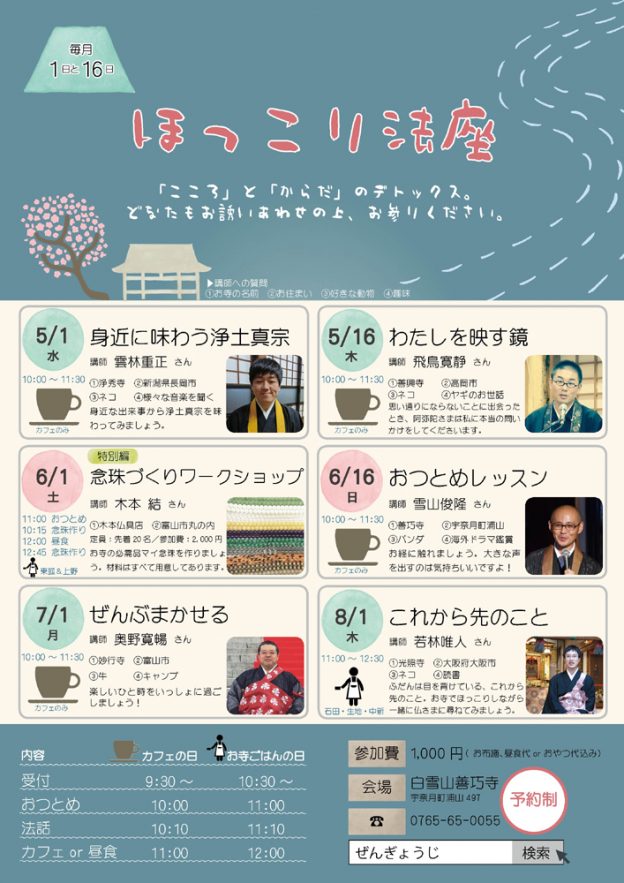

5月1日(水)10:00~11:30

身近に味わう浄土真宗

講師:雲林重正さん

参加費:1,000円

5月16日(木)10:00~11:30

わたしを映す鏡

講師:飛鳥寛静さん

参加費:1,000円

6月1日(土)11:00~14:00

念珠づくりワークショップ

講師:木本結さん

参加費:2,000円

6月16日(日)10:00~11:30

おつとめレッスン

講師:雪山俊隆

参加費:1,000円

7月1日(月)10:00~11:30

ぜんぶまかせる

講師:奥野寛暢さん

参加費:1,000円

8月1日(木)11:00~12:30

これから先のこと

講師:若林唯人さん

参加費:1,000円

2月1日に行われた「ほっこり法座」のアンケートで質問をいただきました。それに対して、講師の日下賢裕先生より丁寧なお返事を送ってもらいましたので紹介します。

死は苦悩なのか?人のゴール地点では?

夢に向かって努力することは煩悩・苦悩なのか?(60代男性)

死は人生のゴール、という受け取り方ですが、そのような受け取りを元に人生を歩むこともできるでしょう。しかし、それでは私達の人生やいのちというものは、一体何だったのか?ということにもなってしまいます。死がゴールならば、今すぐゴールしてもいいわけですし、苦悩の人生をわざわざ生きていく必要というものがなくなってしまうのではないでしょうか。

前回の「ゼロから味わう仏教」でもお話しましたが、仏教の目的は「私が仏と成ること」です。ですから、仏教におけるゴールとは、私が仏と成る、というところにあります。そのように私のいのちのゴールを置いてみると、この私の人生、私のいのちは、実は仏と成るためにあった、というように意味が変えられていきます。これはどちらが正しい考え方か、ということではなく、どのような意味をもって、このいのちを歩んでいけるか、という違いがそこに表れてくるのだと思います。

また夢に向かって努力することは煩悩なのか、夢を持って生きることは苦悩なのか、というご質問ですが、今回の「ゼロ仏」でもお話したように、煩悩とは私の心のはたらきそのものを表す言葉です。ですから、私たちの言葉や行為も、その煩悩に突き動かされて生じてくるものです。

夢を持つことというのは、私たちの社会の価値観では、尊いこととしてみなされます。夢に向かって努力することは、とても美しいし素晴らしい。それは私たちの価値観からすれば、間違いのないことです。

しかし、仏教の価値観からすると、少しその見方も変わってきます。その実現しようと望んでいることが、一体なんのためのものなのか。私たちの行為が、煩悩によって突き動かされているのであれば、それはどこまでいっても自己中心性という毒を秘めている可能性を完全に拭い去るということはできません。もちろん、夢の種類にもいろいろあって、社会のため、他者のために、という夢もあることでしょう。それが煩悩によって生まれたものなのかどうか、そこまでは私もわかりませんし、仏教が夢を持つこと、努力すること自体を否定するわけでもありません。

しかし、その夢が破れたときには間違いなく苦悩となることでしょうし、夢が実現したとして、それで満足して何も望まなくなるというわけではありません。夢が破れれば怒りの心「瞋恚(しんに)」が、夢が実現してもむさぼりの心「貪欲(とんよく)」が、と結局は煩悩から離れられない状態が続いてしまいます。人間として、夢を持ち、努力をするということは尊いことですが、しかしそれもまた、煩悩に裏打ちされていることに変わりないと見ていくのが、仏教の見方なのかなと思います。

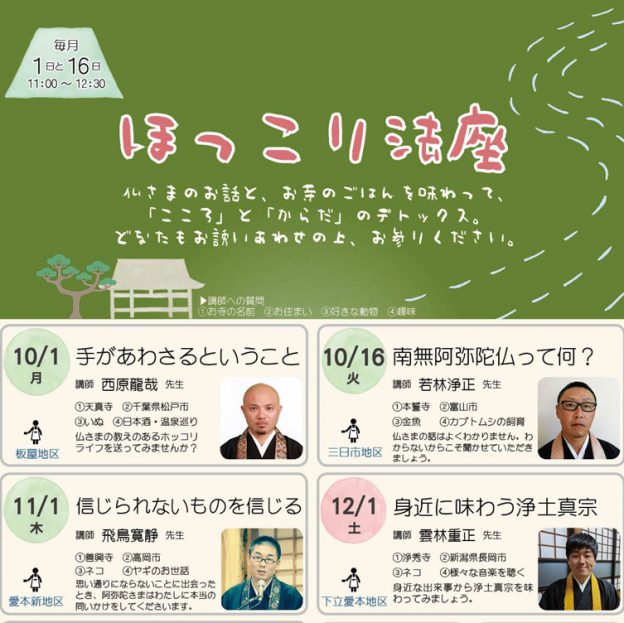

仏さまのお話と、お寺のごはんを味わって、「こころ」と「からだ」のデトックス。10月1日(月)より「ほっこり法座」のシーズン2がはじまります!

今回は、千葉県より西原龍哉先生と富山市の若林浄正先生が初参戦です。

この法座は、初めての方にも入りやすいように心がけていますので、どうぞどなたもご参加お待ちしております。参加希望の方は、料理の準備がありますので、こちらよりお申込みお願いします。

※お電話の場合は、善巧寺(0765-65-0055)までお願いします。

それ以外にも、秋は報恩講や空華忌、仏教講座「正信偈に学ぶ」など、仏法を聞く機会が盛りだくさんです。仏さまの教えを通して実りある日々を過ごしましょう。

5月16日に行われた「ほっこり法座」のアンケートの中でいくつかご質問をいただきました。日下賢裕先生より丁寧なお返事を送ってもらいましたので、許可をいただき一部ここに共有します。

お寺の行事で朝事(あさじ)とありますが、これも仏教語ですか?

朝のお勤め(お参り)をお朝事と呼びますね。仏教語、というわけではありませんが、私たちもそのように呼ばせていただいております。正式には、晨朝勤行(じんじょう ごんぎょう)といいます。かつては一日を6つに分けて、一日六回のお勤めを行っていました。今で言う朝の時間が晨朝と呼ばれたので、晨朝勤行と呼ばれています。

ナモアミダブツと称える時、なぜ「ツ」はハッキリ言わないんですか?

「ツ」は唾が出やすい言葉で、仏さまの前では失礼にあたるということから、ハッキリ発音しないと聞いたことがあります。古来より、お経の正式な読み方には、口からではなく鼻から息を抜いて発音する「鼻音(びおん)」と呼ばれる唱法があります。

善人と悪人とは同時にあるものでしょうか?

一般論で言いますと、私達には善と悪の両面があるのだと思います。

仏教的に考えますと、善人とは悪を為さない人と言えますから、同時には存在しません。また仏教で言う悪というのも、犯罪を犯すようなことではなく、例えば嘘をついたり、綺語(お世辞を言う)、悪口(汚い言葉を使う)なども悪い行いとなります。行動に移さなくても、人を傷つけようと心に思うことも、悪い行いです。ですから、仏教で言う悪を為さない、ということは実はとてもむずかしいことです。

とは言え、悪を為す人であっても、善い行いもできるはずなのですが、清らかな水に一滴でも毒が混じればそれは毒水となってしまうのと同じように、私たちの行いは、毒が混じった雑毒の善、と呼ばれたりもします。完全なる善を為す、というのは、実はとてもむずかしいことと言えるかもしれません。

また「歎異抄」で言うところの善人・悪人は少し意味合いが異なっておりまして、善人とは、自分の行いを振り返らず自分を善人だと思い、自分の力で仏となれると思っている人、悪人は、自分の行いを振り返って、自分の悪を見つめ、自分では仏となるなど到底できない、阿弥陀仏の力によるしかないとする人、という理解です。ですので、こちらも善人から悪人に、ということはあっても、同時に、ということはないかと思います。

真実に目覚めることができるでしょうか?

真実に目覚める。言葉で言ってしまいますととても簡単なようですが、なかなか難しいことです。知識として知ることはできるかもしれませんが、それを「我が事」として行いにまで反映されるということが、特に私たちには難しいのです。例えば、怒ることは煩悩による誤った行為である、という教えを聞いても、実際に怒らないようにできるわけではありません。目覚めるということは、頭で理解することではなくて、行いにまでしっかりと結び付けて、100%徹底できる、ということです。

その難しさに気づかれたのが、法然聖人であったり親鸞聖人でした。そんな私が、目覚めていけるのか?ということに悩まれて、そう徹底できない自分のために、すでに目覚められた阿弥陀仏という仏さまが、私を目覚めたいのちとして迎えとりますよ、とはたらいてくださっている。その阿弥陀仏という仏さまのはたらきに出会われて、私たちのところに今ありますのが、浄土真宗という教えになります。ですから、自分の力では目覚めることができなくても、目覚めたいのちとならせていただける教えというのが、浄土真宗ということになります。