生家渡辺家をたずねて

(寺報善巧第4号 昭和52年10月1日より)

国道8号線の上市川を浜側に折れて川沿いにしばらくゆくと、水橋の新興住宅に囲まれるようにして、市江(いちえ)という村がある。明教院の生家、渡辺家はこの村のほぼ中央にあった。石垣と板べいをめぐらしたかわらぶきの落ち着いた農家である。

「ようこそこられました」

迎えて下さったのは、77歳になる渡辺彦作さんだった。

「ほう、もうすぐ200回忌ですか。わたしが父に連れられて、150回忌のお参りに、善巧寺へよせてもらってから、50年たつんですねえ」

彦作さんは感慨無量のようである。

「明教院さんのことは、わたしも、まごじいからよく聞かされたものですよ」

といって代々伝わる家系の巻物をひろげながら、彦作さんはポツリ、ポツリと、渡辺家に語りつがれてきた、若き日の明教院のことを話される。

「この家の三男坊として生まれなさったんだが、そのときのいい伝えでは、母親が満月のある晩、そのお月様をスーッと飲み込んでしまいましてな。こりゃあ不思議なこともあるものだとおどろいていたら、次の日に、赤児をはらんだ。それが明教院さんだったそうです」

生まれながらにしてただ人ではなかったということを物語る伝説なのであろう。明教院は享保8年(1723)に誕生。名は與三吉といった。3歳の頃から書を読み、字を書き、ときたま訪れる上市新屋の明光寺の住職、霊潭(れいたん)師の説教も熱心に聞き入っていたとう。

「きかん坊だったそうですが、あるとき川原で遊んでいたら、そこを通りかかってた高僧が、與三吉をみるなり、あれはこどもではない。生き仏様だといわれたとも聞いております」

幼い頃のエピソードはいろいろあって、その高僧というのがじつは霊潭師であって、與三吉をみつけるなり、自分の寺に連れて帰ってすぐに得度をさせた、という話もある。しかし、彦作さんの話によればそうではなく、霊潭師の奥さんがじつは與三吉のおばにあたる人で、そんな関係から、渡辺家と霊潭師はよく顔を合わせていたのだろうという。とにかく、幼い頃から秀でた才能の持主であった與三吉は、霊潭師にみとめられ、本格的な学問をするために、明光寺に引き取られてゆくのである。当時、與三吉は11歳。上市川の川口近くから上流へ数里、立山を一望にできるこの道のりを、與三吉は希望に胸ふくらませて歩んでいったにちがいない。

恩師霊潭(れいたん)師との出逢い

(寺報善巧第5号 昭和53年1月1日)

水橋村の農家に生まれた、渡辺與三吉(のちの明教院)は、幼いときから非凡の器であったといわれる。渡辺家のいい伝えによれば、近くの寺で法座があれば必ず参り、客僧の説教をすべて覚え、字の読めない頃から、お経をスラスラと空んじるほどだったという。

その與三吉が、上市・新屋の明光寺住職霊潭師と出逢ったのは、11歳のときである。地方の碩学であった霊潭師は與三吉を一見して、その才能を見抜き、宗学を学ばせたいものだと親に相談し、すぐに養子として迎えて、剃髪し、自分の名を一字とって、霊観と名付けたという。

当時、霊潭師には実子が三男、三女、それに與三吉、さらにもう三人の養子をかかえていたとうから、かなりの大家族である。しかし、これは、ただ子どもを養い育てるということではなくて、宗学を志すものを教育せずにはおれないという霊潭師の大いなる熱意があってのことである。

明光寺の記録によれば、学問に実子、養子のへだてなしということで、男6人を年齢順にならべて教育したとある。ふつうならわが子だけはという気もするわけだが霊潭師の心は、そのような小さなものではなかったようだ。霊観と名を改めた與三吉は、文字通りの寺子屋にあって、6人のうち第3席に座し、師の熱意に答えて、以来10年の間、日夜、修学にはげむのである。

ところで、明教院を育てた霊潭師とは、どうのような方であったかということを、ここに少し紹介してみると―。多くの偉人や名僧は、明教院のごとく、幼少より非凡の器などといわれるのだが、霊潭師は全く逆であった。師は幼名を威相といったが名前とはうらはらにその性質はさっぱりで、両親は心配し、「お前は寺をつぐ器ではない」といわれる。これを聞いた彼は「よし」とばかり家を出る。

単身、京都へのぼった彼は、書物屋のおやじをつかまえて「いま1番えらい男はだれか」と聞く。おやじ答えて「松尾の大華厳寺の鳳潭和尚」。彼はすぐさま鳳潭の門をたたき、ここで6年、華厳を修し、師の一字をいただいて霊潭と名乗る。

学問を身につけた彼は、久しぶりに自坊に帰り、父に許しを乞うのだが「他宗の学問ばかりに身を入れおって」――としかられ、また京都へ逆もどり。ここで本願寺の能化、智空師の門に入り、5年の歳月を祖師聖人一流の要義の修得に費やす。ここでようやく老父母は満足し、明光寺住職におさまったというのである。明教院の博学はこの霊潭師のまわり道のおかげなのであろう。師の辞世の句は明教院が口述筆記したもので、つぎのようにうたわれてある。

よしあしも弥陀の誓にまかせつつ

南無阿弥陀仏ととなふばかりぞ

若き学僧善巧寺の嗣(よつぎ)に

(寺報善巧第6号 昭和53年4月1日)

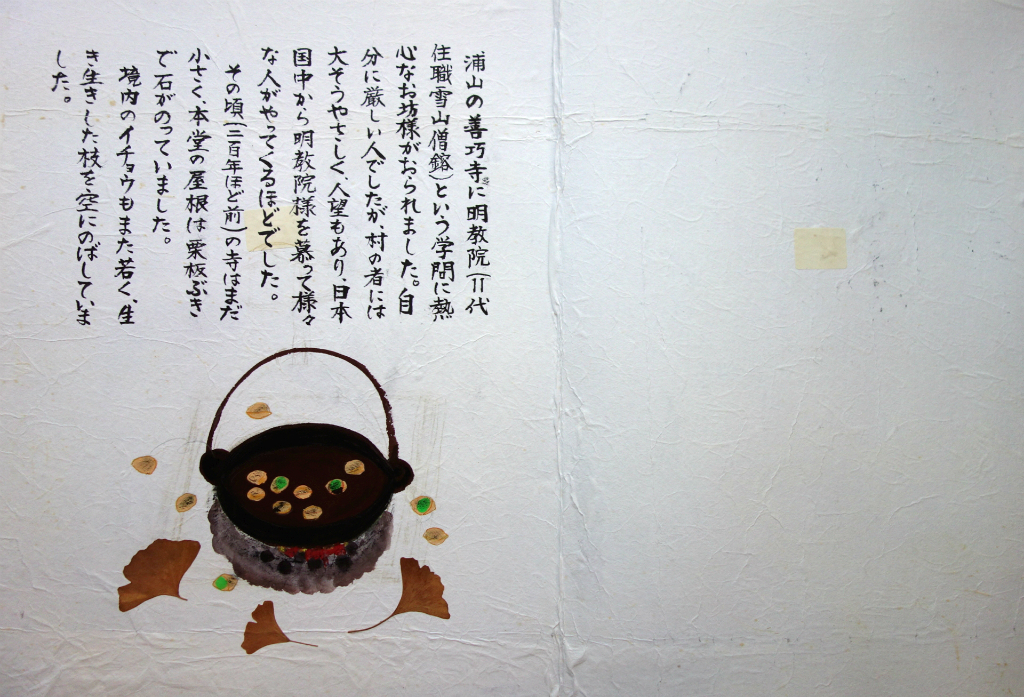

恩師霊潭(れいたん)のもとで10年の間、宗学を学んだ明教院は21歳のとき、縁あって浦山善巧寺の嗣(よつぎ)となる。その縁というのは、およそつぎのようなことであったようだ。

明教院が上市村の明光寺で勉学にはげんでいるころ、善巧寺には第10世の住職、慶翁がいた。この慶翁には男1人、女4人の子どもがあった。ところが、嗣となるべき長男の証順が享保15年12月31日に不幸しにてなくなってしまった。慶翁は、あとつぎを、迎えるべく、方々に手をつくした。そんなとき、霊潭師の話が耳にはいった。聞けば師のもとには、在家出身の若い学僧が4人もいる。いずれおとらぬ秀才ぞろいだというし、善巧寺のあとつぎは是非ともこの中からと考え、何度も足を運んだのであろう。そして、縁熟して、慶翁が明教院に白羽の矢を立てたとき、霊潭師は、おそらくこんなことをいったに違いない。

「条件は一つ。若き学僧の志を折るようなことはしないでほしい。霊観(のちの明教院)は、4人の門弟の中でも、最もすぐれた男です。10年の学問ではまだまだ満足していない。おそらく、京都の本山の学林で、さらに勉強したいというはずだ。また、これは宗門のためにも、善巧寺のためにもなることだ。嗣に迎えても、彼の思いのままに、学問させてやってください」

「願うところだ。それにわたしも元気だし、ご法義繁盛のために大いに後押しすることにいたしましょう」

慶翁は事実、明教院を京都に出し、以来30年の間、住職の仕事を一手に引き受け、明教院の志をまっとうさせるのである。

京へ第二の旅立ち

さて、善巧寺の嗣(よつぎ)となった明教院は、慶翁とそして門徒衆に送られて京都へと、学問修行の旅に出る。ちょうど10年前、水橋の実家から上市の霊潭師のもとへと上市川をのぼったのが第一の旅立ちとするならば、10年後のこのときが、彼にとっては第二の旅立ちとなったわけである。

しかし、その彼の胸中には、一つだけ、心残りでならないことがあった。それは、この10年間、ひそかに第二の師と仰いでいた本願寺の能化(学界の最高職)法霖師が、49歳の若さでなくなられたということである。

師は紀州の生まれ。17歳で得度、2年後には早くも「選択集」の講義をして参聴の衆徒を驚かした。27歳のとき京都に出て学林で若霖に師事して自他宗の学を研いた。若霖はその器を愛し当時の法主寂如上人にすすめて副講とし、また自坊の法嗣とした。そして、若霖がなくなったあと、法霖は学林の能化職になった人である。

そして霊潭師が一時師と仰いだ華厳宗の鳳潭師と論争すること2年、ことごとく鳳潭の難を論破して、天下にその名をとどろかせた法霖師のことは、霊潭師から何度となく聞かされていた。だからこそ明教院は、彼を第2の師と仰ぎ、是非とも、じかに会ってその教えを聞きたいと思っていたのである。

法霖師なきあと、はたしてよき師にめぐり逢うことができるのだろうか―そんな不安のつのる明教院を、学林にあたたかく迎え入れたのは、法霖師の一の弟子、越中射水郡小泉村出身の傑僧、僧樸師であった。

大和河畔に法脈のあかし

寺報善巧第7号 昭和53年7月1日)

国道26号線、大阪と堺を分けて流れる大和川の右岸。ここの堤防からながめると、遠くに臨海工業地帯、そしてビルや住宅がひしめきあってならんでいる。そのなかにふと真新しい寺の屋根が見える。あれだ。あの寺が、じつは、明教院と師僧の関わりを語るには欠かすことができない寺なのだ。

書物によると、善巧寺の嗣(よつぎ)となった明教院は、その後間もなく、京へのぼる。そして、そこで、僧樸師と出逢う。僧樸師は越中射水郡小泉村の出身。同じ越中というだけでなく、この二人は時こそ違うが、いずれも上市明光寺、霊潭師の感化をうけている。明教院は、師の下で10年の宗学を学び、僧樸師は、その霊潭師の講義を若い頃に聞き、それを空んじるばかりか、師の講義の中から十ヵ条もあげて質問した。それはいずれも古来難しとされる疑義であったので大衆は一ぺんに辟易し、僧樸の名はこれより急に高まったという。

僧樸師はその後、京で日渓法霖の門に学び、ひどい貧乏で食べるものもないほどであったが、平然と勉学にはげみ、たまたま米が手に入ると、炊く時間もおしいと生米をかんで学問した。以来、彼は“米かみ僧樸”といわれ、法霖門下一の学匠となるのである。

その僧樸と京で出逢った明教院は、彼の門下生となり、以来10年名も僧樸師より一字いただいて僧鎔と改め宗学を研鑽する。そして、功あって門下筆頭に進み、31歳のとき、学林においてはじめて講義をするに至るのである。

僧樸師の僧鎔にかける期待がいかに大なるものであったか―、これを知るために、いま一つの史実をあげよう。それは僧樸師が堺に巡化したときのこと、小山屋久兵衛という人が深く師に帰依し、摂津北島新田(いまの大阪、住之江)に一宇の寺を創建した。師はここを拠点に泉州一帯を教化し、三重苦の娘には仏像を与えて念仏の道に入らしめたという有名な逸話ものこっている。ところが、その師が、44歳にして病に倒れた。このとき、師は、その所有していた秘書珍籍をことごとく僧鎔に与え、さらに先の寺をも、僧鎔に譲ったのである。

富山から500キロ、車の旅でようやく訪れたことができたのはじつはこの寺だったのだ。大阪住吉区の祐貞寺。明教院は僧樸師の遺志をついで、この寺の住職をも兼ねていた。山門をくぐると、左手にいま建設中の本堂があり、右手に古い庫裡(くり)がある。

「ようこそ」と迎えて下さったのは、ここの老坊守と住職、壇特氏。「代々、ここは血脈ではなく法脈によって継がれた寺でした。僧樸師にはじまって僧鎔師、さらには性海師と勧学の方の寺でした。僧鎔師の話もよくうかがってはおりました。」

座敷のとなりには昔のままの道場風の御堂があり、その奥には書院がある。

「僧樸師も、僧鎔師も、ここで書物をおひらきになったのでしょうな。」と、住職。お見せいただいた過去帳には、明教院僧鎔が筆をとった“無常帖序”の一文があった。秋には是非門徒衆とこの寺へ―と申し上げると、

「御縁ですなあ。お待ちしています」とのあたたかいおことばがいただけた。脈々とつづくお念仏の流れは、200年へだてたいまも、あの大和川の流れよりも力強いものだと心打たれる思いであった。

本尊義斥謬(ほんぞんぎしゃくびょう)

かくの如く少年時代に英悟をもって見出され、かつ多年の研鑽をつんだ師は、やがて学界に立って多くの事績を残した。そのはじめて学林において講義をしたのは31歳の時であったが、爾来連年多くの講述を重ねた。『真宗僧宝伝』の著者安芸の海蔵は、大無量寿経の講義、愚禿鈔の講義、正像末和讃の講義等を親しく聴講して、何ぞ感戴(かんたい)に堪えんやと随喜(ずいき)の言葉を残して居る。

また41歳の時には命をはいして錦華殿(きんかでん)に侍講し、51歳の時には飛騨の古川に異安心の争いが起こったので、命によって親しくこれを治めた。

かつて東播(とうばん)の智暹(ちせん)が『真宗本尊義』一巻を著わすや、ひいて学派の論争となっていわゆる本尊義論争と称せられる事件がおこった。その時にあたって師は『本尊義百問』を撰し、更に『本尊義斥謬』一巻を作って、智暹説を駁(ばく)した。智暹がことさらに大無量寿経の霊山所礼(れいざんしょらい)の仏身をもって真宗の本尊であるとし、観経の仏身をもって四身門の応身であると見下すのは、これ学派的偏見のためにも古今の定説を蔑視するものであるとし、観無量寿経に説いてある住立空中の尊をもって真宗の本尊とすることは古来の確説であり、近くは日渓法霖(にっけいほうりん)の『方便法身義』の如きも、その義をあらはすに外ならぬということを説いたのである。

初め門弟達の乞いによって小室を堂の傍らに構えて空華盧と称したが、入門の者日に加わり、学徹は江湖(こうこ)に普(あまね)く、ついにはその門に学ぶものほとんど3,000人に及んだという。天明3年秋、越中と山の客舎にて病を獲、9月には法事讃念仏を修して傍らの人に助和(じょわ)せしめ、25日以来一心に称名念仏し、10月11日、世壽61歳をもって示寂(じじゃく)した。

雲旬老人が師の一生の行蹟を語って、11歳で得度し、21歳で浦山善巧寺の嗣法(しほう)となり、31歳で初めて講述し、41歳にて侍講の命を蒙(こうむ)り、51歳にて排官しm61才にて終わられたといったが、全くそうなっているので、こればた偶然ながら一奇というべきである。

> 空華の里

> 明教院釈僧鎔を訪ねて

> 実のないイチョウの木の話

> 空華学轍の思想/桐谷順忍

> 僧約

> 専精会

>> 黒部市HPより