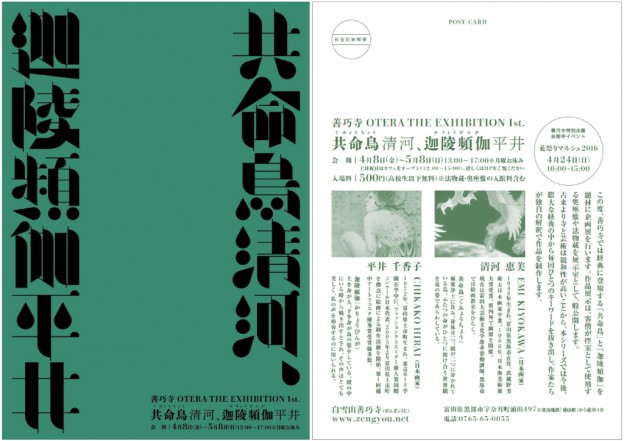

善巧寺より新しい美術企画をはじめます。

古来よりお寺と美術は親和性が高く、共に発展してきた歴史があります。この企画では、経典類にある物語や教えと作家の創造性を掛け合わせ、現代の仏教美術を提案します。

第1回目となる今回は、極楽浄土に登場する鳥「共命鳥(ぐみょうちょう)」と「迦陵頻伽(かりょうびんが)」をモチーフに、善巧寺の天井画を手掛けた清河恵美さんと、日本画をベースに独自の世界観を描き出す平井千香子さんへ制作依頼をしました。

展示会場は、ふだんは客僧の控室として使用する奥座敷や、2011年に修復したお蔵を展示室として一般公開します。

和の空間に現代の作家の作品を展示することによって、新しい息吹をもたらすことでしょう。お寺にとっても、ふだん人を通さない場所へ多くの人に入っていただくことによって、お寺の在り方を見直していく機縁にしたいと思っています。

尚、この企画は毎回経典からひとつキーワードを抜き出して、作家に独自の解釈で作品を制作してもらい、シリーズ化を考えています。

善巧寺OTERA THE EXHIBITION 1st

共命鳥清河、迦陵頻伽平井

会期:4月8日(金)~5月8日(日)13:00~17:00

※土日は会館でカフェオープン(12:00~15:00)

会場:白雪山善巧寺(黒部市宇奈月町浦山497)

出展作家:清河恵美、平井千香子

休み:月曜

入場料:500円(高校生以下無料)

※法物蔵、奥座敷の入館料含む

作品モチーフについて

「仏説阿弥陀経」に説かれる極楽浄土に登場する六鳥のうち、現世には実在しない「共命鳥」と「迦陵頻伽」を制作依頼。

共命鳥(ぐみょうちょう)

身体は一つ、頭は二つに分かれている鳥。ふたつの命がひとつに溶け合う世界観を鳥の姿であらわしている。また、「仏本行集経」には、一頭をカルダ、もう一頭をウバカルダと名付け、カルダに憎悪を持ったウバカルダが、毒を飲み共に死んでいく物語が説かれている。

迦陵頻伽(かりょうびんが)

上半身が人、下半身が鳥の姿をしている。殻の中にいる時から鳴き出すとされ、その声はとても美しく、仏の声を形容するのに用いられる。日本では美しい芸者や花魁(おいらん)、美声の芸妓を指してこの名で呼ぶこともあった。善巧寺では本堂の欄間両サイドに描かれている。

作家紹介

清河 恵美(きよかわ えみ)

1948年生まれ、富山県黒部市在住。武蔵野美術大日本画家卒業。1986年、日本海美術展大賞受賞。県内外で個展を開催。現在は富山大芸術文化部非常勤講師、黒部市では絵画教室をひらく。

平井 千香子(ひらい ちかこ)

1972年生まれ、富山県上市町在住。東京モード学園在学中に、ファッションクリエーター新人賞、国際コンクール日本代表、2005年より上市町を拠点に絵画による制作活動を開始。第一回越中アートフェスタ優秀賞受賞、他多数。

フライヤー制作:羽田純

会期中はカフェオープン

会期中の土日は、隣接する会館をカフェ化して限定数ランチメニューも用意します。

確実にお昼をとりたい方はご予約お願いします。

>> 善巧寺カフェ・ランチご予約

時間:12:00~15:00

4月9日(土)カレーの日

4月10日(日)ファムズデリ出店

4月16日(土)精進ランチ

4月17日(日)ファムズデリ出店

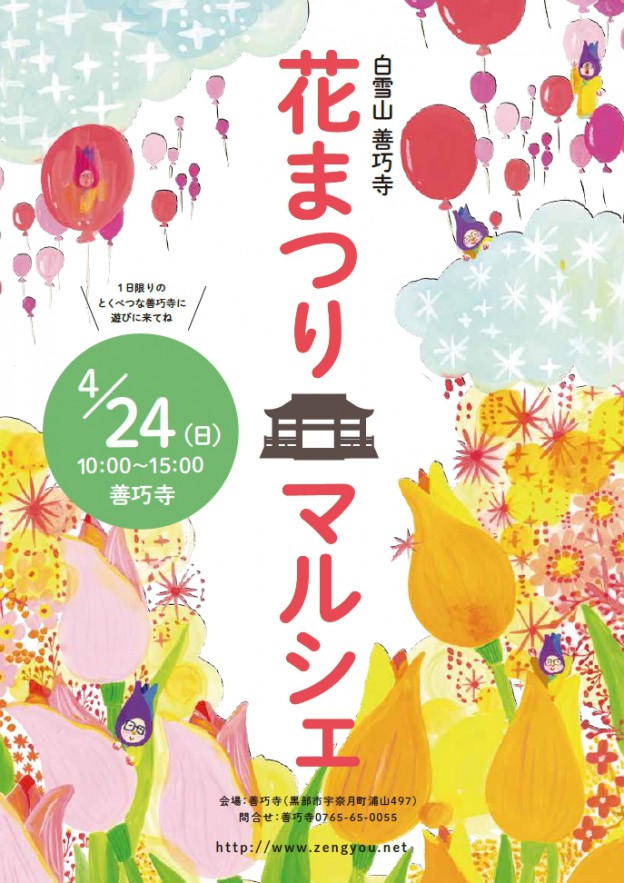

4月24日(日)花まつりマルシェ

4月29日(金)ファムズデリ出店

4月30日(土)カレーの日

5月1日(日)精進ランチ

5月7日(土)カレーの日

5月8日(日)カレーの日

その他のイベント

天井画観覧期間(会期中)、花まつり(会期中4/24)、お寺座LIVE vol.10(6/11)