Podcast: Play in new window | Download

Subscribe:

昭和52~53年にかけてサンケイ新聞婦人面に掲載された「お茶の間説法」の文章です。末尾には、著者本人による録音音声があります。

ちょっとうかがいますが、あなたは今朝、何時にお目覚めでしたか?それからいままでどんなことをさないました?朝起きて、顔を洗って、部屋のそうじをして、ご主人を起こして、朝食をつくって、それでいま、ご主人は出ていってホッとひと息…ですか。

では、もう一度うかがいます。そのお目覚めのとき、あなたはどんなことを思いました?オヤ、笑っていらっしゃる。その顔は何も考えたりしなかったのかな。それとも、べつに口に出していうほどのことではないのかな。まあいいでしょう。

わたしはね、よく思うんですよ。朝、目が覚めたとき(ああ、今日も生きている)。それでお念仏を称えたりするわけです。いやだなあまた笑ったりして。思わないかなあ、今日も生きているって。(このお坊さん、ちょっとキザですがどころじゃないわね。今日も生きているなんて当たり前のことじゃないの)

あなたの目を見ていると、こんな感じだな。いや、わかるんですよ。この前もある婦人会でこういったら、同じようにフフと笑ってそんな目つきをしてたもの。

しかし、もう一度聞きますが、今日も生きている ということは、当たり前のことですか?仏法では「老少不定」といい「われや先、人や先、今日とも知らず明日とも知らず」ともいう。お通夜の晩などにこんなことばを聞いたことがあるでしょう。人間は生まれて、年とって、病気して、死んでいく。それも吸う息ははくを待たずして…といいますから、いつのことだかまったくわからない。まさに今日とも知れず、明日とも知れないわけです。

世の中をありのままに見れば、人間は生まれたら最後、みな死ぬわけで、いくら千年も万年も、とガンバってみたところで仕方がない。人間の死亡率は何%かご存知でしょう。ガンの死亡率は〇〇%、結核の死亡率は〇〇%といろいろありますが人間の死亡率はと聞かれたら、ゾッとするけど100%としかいいようがない。これこそが当たり前のことであって、今日も生きているということは、それから考えると、めったにない、有り難いことなんですよね。

わたしの知り合いの奥さんで、九州に住んでいらしたんだが、こどもが三人、小学校へ上がったばかりのときに、ご主人がガンの宣告を受けられた。もちろん本人は知らない。しかし、奥さんはたいへんです。こどもたちを前に「お父さんは重い病気にかかられた。あなた方、しっかりしてちょうだいね」といって聞かす。そして自分は、毎晩眠れません。そして、フト隣に寝ている主人を見る。静かに寝息をたてている。(ああ よかった。お父さん生きている)。朝起きてもそうです。横をみると主人が大きなあくびをしている。(よかった、今日…)あくび一つでも命の尊さにつながるんです。

こうして、この家族は来る日も来る日も、生命の緊迫感につつまれて暮らしました。あるときは入院、そしてまた退院…こんな生活が何年つづいたと思いますか。なんと、十五年間もつづいた。強いお父さんだったのでしょう。そして、なくなられてこどもたちはどうなったか。男の子二人は東大、女の子は奈良女子大にストレートではいった。何も一流大学にはいったから素晴らしいというのではありません。命の尊さを知って、毎日を真剣に生きた結果がそうなったので、大事なのはそこだと思うのです。

どうやらわたしたちの多くは、恵まれすぎていたらしい。おやじが生きているのは当たり前。おふくろは毎日生きていることの有難さなんていいもしない。これではこどもも命の尊さなどわかるわけがない。大切なものは何かということも気付かずに、なんとなくモコモコと大きくなってしまった。でももう気が付いた。テレビのドラマに「あしたこそ」というのがあったが、あしたこそではなくて、今日こそのいのちを大切に、ということにです。

目が覚める。あたりが見える。庭の緑が美しい。小鳥のさえずりも聞こえてくる。そして手足も動くではないか。こんな有難いことはないですよ。よろこびの原点はここにある。はきすてたくなるような人生だって、このよろこびには勝てはしない。さあ、思い切りノビをして、今日一日を精一杯、いきいきと生き切ってみようじゃないですか。

「お茶の間説法/雪山隆弘(昭和54年百華苑発行)」より

雪山隆弘

昭和15年生まれ。大阪・高槻市の利井常見寺の次男として生まれ、幼い時から演劇に熱中。昭和38年早稲田大学文学部演劇専修を卒業後、転じてサンケイ新聞の記者、夕刊フジの創刊メンバーに加わりジャーナリスト生活10年。されに転じて、昭和48年に僧侶(浄土真宗本願寺派)の資格を取得し翌年行信教校に学び、続いて伝道院。同年より本願寺布教使として教化活動に専念する。善巧寺では、児童劇団「雪ん子劇団」をはじめ永六輔氏を招いての「野休み落語会」など文化活動を積極的に行う。平成2年門徒会館・鐘楼建設、同年往生。

<-目次-「お茶の間説法」>

・お目覚め説法

・いい天気ってどんな空?

・カガミよかがみよ鏡サン

・心のファウンデーション

・決めた!はヤメタのはじまり

・だいどこ説法

・スプーンはおいしさを知らない

・ひとりいきいき

・いただきます、してますか?

・おかげさま?おカネさま?

・るす番説法

・あなたのダンナは本当の旦那か?

・ベルの音いろいろ

・長屋とマンション

・ひとりよりもふたり

・いどばた説法

・浜美枝さん

・六道はいずこに

・この世はあなたのままになるか

・天上界は二分半

・ようこそ、ようこそ

・居直るか、痛みを感じるか

・千々に乱れてグチばかり

・生きがいと死にがい

・名CMその後

・ストーブで心は暖まらない

・ハウツー説法

・お布施は出演料じゃない

・焼香は何のために

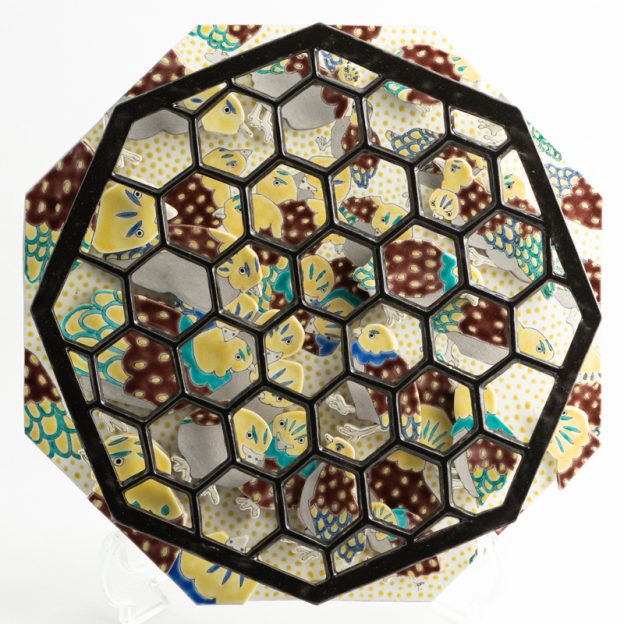

・仏だんの意義

・ありがとう、さようなら

・お茶の間説法

・焼きイモの味

・女のよりどころ

・男は富貴

・煩悩はいくつある

・チャンネル説法