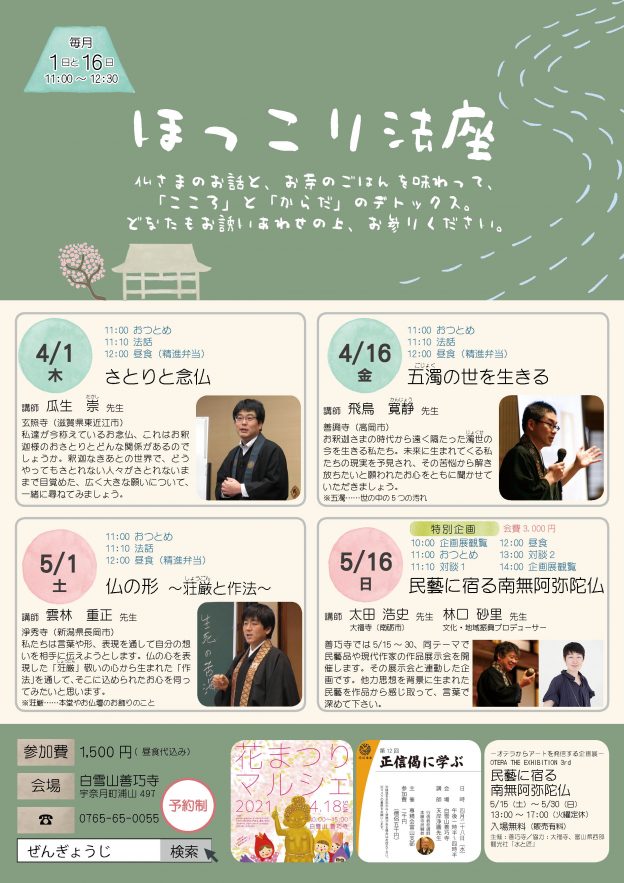

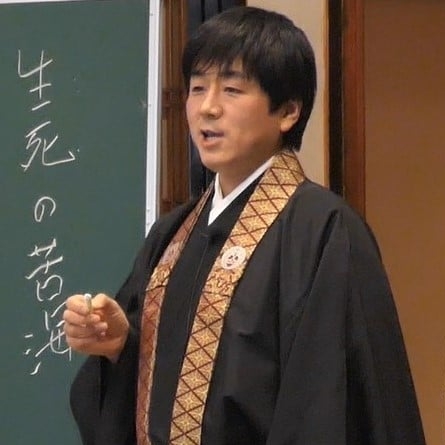

春のほっこり法座です。4/1は、著書「なぜ人はカルトに惹かれるのか」の著者でカルト問題に深く関わる大谷派の僧侶、瓜生崇先生が満を持してご登場です。5/16は民藝と仏教をテーマにした企画展に合わせて特別対談の特別プログラムです。いずれも申込み必須ですので、興味のある方はぜひお申込み下さい。

参加費:1,500円(昼食代込み)※5/16のみ3,000円

持ちもの:じゅず/服装:自由

さとりと念仏

4月1日(木)11:00~12:00

講師:瓜生崇(滋賀・玄照寺)

私達が今称えているお念仏、これはお釈迦様のおさとりとどんな関係があるのでしょうか。釈迦なきあとの世界で、どうやってもさとれない人々がさとれないままで目覚めた、広く大きな願いについて、一緒に尋ねてみましょう。

<先生の活動>

>> 電子出版 響流書房

>> 浄土真宗の法話配信

>> 浄土真宗の法話案内

五濁(ごじょく)の世を生きる

4月16日(金)11:00~12:00

講師:飛鳥寛静(高岡・善興寺)

お釈迦さまの時代から遠く隔たった濁世の今を生きる私たち。未来に生まれてくる私たちの現実を予見され、その苦悩から解き放ちたいと願われたお心をともに聞かせていただきましょう。

※五濁……世の中の5つの汚れ

仏と私をつなぐもの

5月1日(土)11:00~12:00

講師:雲林重正(新潟・淨秀寺)

私たちは言葉や形、表現を通して自分の想いを相手に伝えようとします。仏の心を表現した「荘厳」敬いの心から生まれた「作法」を通して、そこに込められたお心を伺ってみたいと思います。

※荘厳……本堂やお仏壇のお飾り

~特別対談~

民藝に宿る南無阿弥陀仏

5月16日(日)10:00~15:00

対談:

-太田浩史(南砺・大福寺、日本民藝協会常任理事)

-林口砂里(エピファニーワークス、文化、地域振興プロデューサー)

参加費:3,000円

太田浩史

林口砂里

善巧寺では5/15~30、民藝と仏教の関係性をテーマに、民藝品や現代作家の作品展示会を開催します。その展示会に合わせた特別対談です。お寺の空間に展示された作品を鑑賞し、対談によってそれを深め、食事は民藝の器を使用して体感するプログラムです。

太田浩史

1955年富山県生まれ。真宗大谷派大福寺住職・日本民藝協会常任理事・となみ民藝協会会長。大谷大学文学部卒。2007年から日本民藝協会常任理事を務める。「土徳」をモットーに、地域の風土やお講を大切にした教化の必要性をうったえる。

林口砂里

富山県高岡市出身。東京外国語大学中国語学科卒業。東京デザインセンター、P3 art and

environment等での勤務を経て、2005年に(有)エピファニーワークスを立ち上げる。国立天文台とクリエイターのコラボレーション・プロジェクト『ALMA MUSIC BOX』や、僧侶、芸術家、科学者など多様な分野の講師を招く現代版寺子屋『スクール・ナーランダ』など、幅広い分野をつなげるプロジェクトの企画/プロデュースを手掛けている。2012年より拠点を富山県高岡市に移し、伝統工芸と先端技術が出合う『工芸ハッカソン』のプロデュース、2019年には、富山県西部地区の地域資源を活かして活性化を図る観光地域づくり法人「富山県西部観光社 水と匠」のプロデューサーに就任。

<時間割>

10:00 企画展観覧

11:00 おつとめ

11:10 対談1

12:00 昼食

13:00 対談2

14:00 企画展観覧