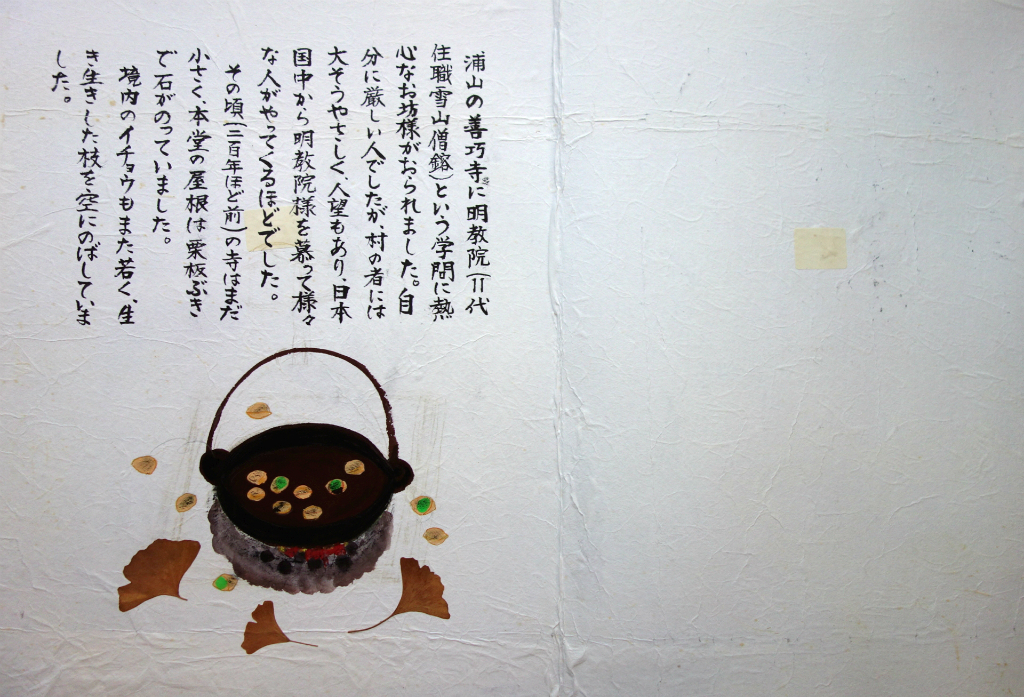

このテキストは、昭和62年に行われた「行信教校OB会並びに黒西組内研修会」での梯實圓和上の記念講演を抜粋したもので、善巧寺の寺報46号(昭和63年)に掲載されました。

いのちというものを考えてゆきますときに、まず、私は「生命」と漢字で書く場合と「いのち」とかなで書く場合と、ちょっと区別をしておきたいと思うのです。と申しますのは、この「生命」というものの一番小さな単位として考えられるのは、細胞でございましょう。もちろんさらに小さく分子、原子、素粒子・・・ということになるかもしれませんが、いわゆる生命現象としてみますと細胞ということになるでしょう。単細胞動物から多細胞で組織をつくり、それが機関というものをつくりあげ、それが系を、またそれの統合されたものとして「個体」というものが成立するわけです。ゾウリ虫からイヌ、ネコ、人間にいたるまで、こうした細胞のあつまりが分裂し、そして死骸を残して終わってゆきます。

これもまあ生命現象といえばいえるのですが、どうも私たちが、「いのち」という場合は、もう少し違った感じじゃないかと思うんです。例えばね、私がふと、目の前に、木から落ちて死んでいるセミの死骸を見ても、あまり心が動きません。「あ、セミが死んでいるな」というぐらいです。けれども、それが自分の子供だったらどうか-「あ、子供が死にかかっている・・・」なんて気安いものじゃないでしょう。その時に、いのちが失われるという同じことでも、セミと自分の子供とは全然違うでしょう。まあ、そんなところを私は「生命」と「いのち」と区別しているんです。まあ、このように「いのち」というものは、平常はなんとも意識しませんが、失われかけたときものすごい実在感をもって、私たちにせまってくるんですね。

さて、そこで「いのち」というものを考えますときに、まず、なんといっても「かけがえがない」ということが挙げられるのではないですか。かけがえのなさというのが、いのちを特徴づける一つの性格でございましょう。そして、いのちというものは、常に「具体的」なものである、といえましょう。さらに、いのちというのは、「一回きり」であります。そうでしょう。この私という人間がもう一度、この世の中へ出て来ようと思ったら、宇宙の150億年の歴史をもう一度くり返さないと出て来ない、いや、それでも無理でしょう。そうしますと、私というものの存在は二度と再び出現しないという、一回きりのものだということ、わかるでしょう。だから、その一回きりであるからこそ、失われてゆくことに対する無限の哀惜というものがわいてくるわけなんです。そう、いのちを惜しむということは、一回きりで、かけがえのないということに対する、正確な対応の状況であろうと思うのでございます。

そこでまず、このいのちは「かけがえのないもの」であるということを考えてみたいのですが、むずかしいこと抜きにして、いのちの特徴として、代わりがきかないということなんです。私のいのちは、私以外に生きてくれる人はいません。ちょっと、今日は忙しいので、私の代わりに死んでくれ、なんてことはできないんです。私の死は、私以外に死にようがない、この一つだけでも私たち、はっきりしておいたほうがいいと思うんです。私以外に生きようのない私のいのちならば、私なりに納得のゆく生き方をしなかったら、いのちに対する責任が果たせないと違うか?このいのち私以外に死にようがないならば私の死は私らしく死んでゆこうという・・・そういう覚悟があってしかるべきじゃないかなと思います。かけがけのないいのち・・・言葉で言えばわかるんですが、普段、私たちは、かけがえのあるものばかり見ているのと違いますか?代わりのきくものばかりに目がいってしまっているんじゃないですか?

私、今日は講師としてここへまいりました。で、みなさんは講師の梯、というふうに見て下さる。しかし、この講師という方は、いくらでも代わりがあるんです。私が今ここで倒れても、あとはちゃんと誰かが代わって講義をしてくださるでしょう。けれども、この私、梯實圓には代わりはないんです。えらいややこしいこというようですけどね、これ一ぺん考えてみましょうや。

わかりやすくいいますとね。そうそう、私、前に、中曽根康弘さんにお会いしたことがあるんです。内閣総理大臣だったころ。いや、お会いしたといってもね、べつに訪ねていったわけでもないし、むこうが訪ねてきたわけでもない。駅でばったり出会ったんです。東京駅でした。築地本願寺から帰る時に、新幹線に乗ろうと思って駅へ入って行ったんです。そしたら駅員の方が、「ちょっと待って下さい」というんです。何かなと見たら、7人ほどそこへ止められている乗客がいる。そこへね、一分もたたぬうちに、ザッと一団の人がやって来た。見たら、真ん中に中曽根さん、で、向こうは知らんかも知れんが、こっちはよう知っとる。「ああ、中曽根さんか・・・」というわけで、見てましたら、まわりにボディーガードがついてましてね。背広の前をあけてね、あれピストル持ってるんでしょうな。横向きながら前へ歩いてゆくんです。それがタッタッターと、早いですな歩くのは。総理大臣にはなるもんやないね、ブラブラ歩けません。ゆっくり歩いてたらねらわれてあぶないんでしょうな。

それはさておき、その時、待たされているついでにふと思ったんですが、中曽根さん、内閣総理大臣・・・これはまあ行政府の長官ですからね。日本でも最重要なポストですわな。で、みんな、総理大臣というと、かけがえのないお方だと言っています。けど、よく考えてみると、総理大臣のかけがえなんか、なんぼでもおるのと違いますか。あんなの議事堂へ行ったら代わりたいのがクサるほどいますよ。だけどね、中曽根康弘という方の代わりはないわな。

私たちはね、社会的な地位とかね、そういうものだけで人間を見ているんじゃないですか。それであの人は尊い人やとか、つまらん人だとか、社会的な役割だけで、人を見て、それでなおかつ、人間を見た、いのちを見たと思っているんじゃないだろうか?自分にとって都合がいいかどうかで、かけがえのない人の「いのち」までも見てしまう。おそろしいことだけれど、こういうのが多いんじゃないですか。若い者が年寄を見て「役に立たんものはあっちへ行け」というような利用価値だけでものをいう。そして、お年寄りでもそうですね。

「私のように役に立たん人間になったら、もうどうしようもありません。生きてることがみんなの迷惑。早よう死んだほうがまし」

なんてこと、まあ、富山にはおられないでしょうが、あれ、あんまりいわんようにしましょう。役に立たんといって、自分で自分を見捨ててどうするの。これは、自分の「いのち」に対する、最大の冒とくですよ。これだけはやめましょう。何の役に立たなくても、そこに生きているということで、無限の意味と価値をもっている。それが「いのち」というものなんだと味わえる、そういった「目」をひらいてゆかねばならないと思うんです。そういった目をひらいて下さるのが、仏さまなんですよ。どうかみなさん、仏さまのおっしゃることをよく聞いて、人のいのち、自分のいのを、ただ利用価値で見るのではなく、かけがえのないすばらしいものなんだということに気付いていただきたいと思うのです。

善巧寺寺報46号掲載(昭和63年)

行信教校OB会並びに黒西組内研修会