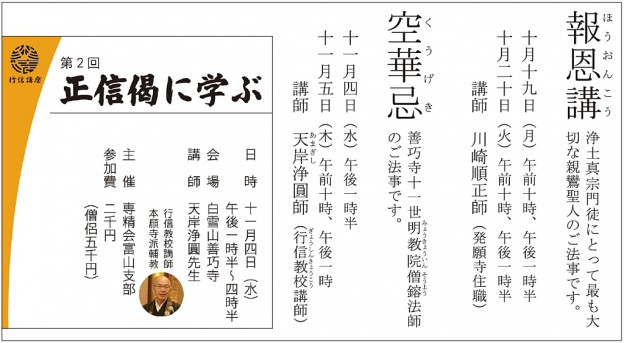

僧約(そうやく)とは、善巧寺11世僧鎔(そうよう)が開いた学塾「空華蘆(くうげろ)」の学則です。現在は、空華学派の流れを汲む宗門校「行信教校」の入舎式に拝読されています。

※ここでは超訳になっていますので、詳細を知りたい方は末尾の原文をお読み下さい。

【意訳】僧約

一、朝夕のおつとめは場に応じたやり方でつとめ、決してなまけず怠らないこと。おつとめは念仏者のまっさきになすべき務めである。先人や諸先輩方の声にしたがい、自分勝手に読んではならない。手を洗い、口をすすぎ、身なりと作法を整えて心静かに座り、読み方は高過ぎず低過ぎず、自分の耳に入りやすい声で読む。急いで声を出して思い上がらず、慎み深く読むこと。

一、日夜ひたむきに学び、力んで論じてはならない。経典の心をたずね深く考えよ。怠けて何もせずに食事だけを貪りながら、学友の秩序を乱したり外に傲慢な態度を取ることは許されることではない。

一、真摯に学ぶ者は除き、学びの場でふざけたり無駄話はしてはならない。言うまでもなく、汚い言葉や席を立って人の邪魔をするようなことはあってはならない。先輩とも後輩とも、素直に尊重仕合う関係をもつこと。

一、初歩的なことを学びたい者がいれば、丁寧に接して正しく伝えること。嘘を言ったり面倒くさがらない。

一、定められた日には本堂へ参ること。並び順は、典座を1番として逆順に並ぶ。首座を最後尾とする。ここにおいては譲ることを美(よし)とする。身なりと作法を整えて一同に心静かに座る。回りを見たり、足を崩したり、ふざけて笑ったりして、参拝者に悪い影響を与えないこと。さぼった者は罰として十銭を入れる。

一、十カ所の村へ何度も托鉢へ行ってはいけない。また、2、3人で行ってもならない。執事の者は人を選んでこれを出し、むさぼり争ってはいけない。法の如く行ぜよ。その他の用事で出向いた場合も、話し合って戒めを守ること。酷い有様を方々で行い、空華の門を汚さないように。

一、食事に対してあれこれ言うことはあってはならない。賜った恩を想い、施しであると受け取る。食事中は話さず、もしこれを破った者は罰として三銭入れよ。また、頂き物があった場合は、平等に分配すること。ただし、病状の者は除く。

一、毎日定められた銭を出しこれを日用費とする。客層も例外ではない。

一、典座は前日にお花やお香を準備して掃除を行う。

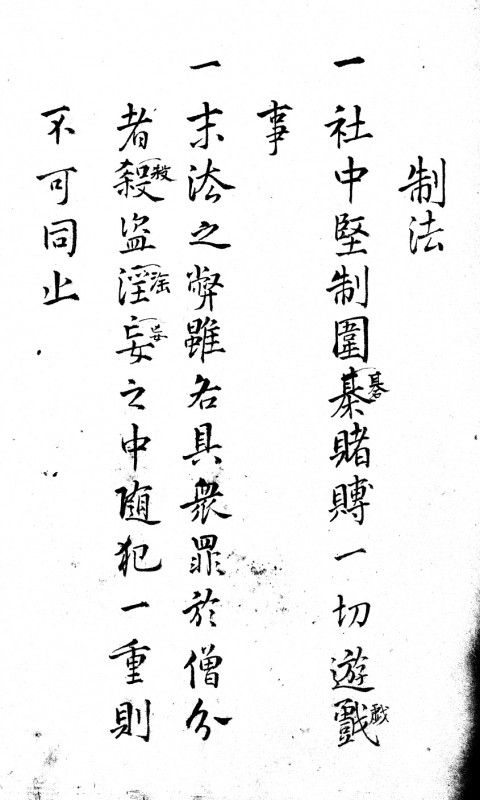

一、他人に混乱を招かないように、雑事も仏法のごとくに重んじること。

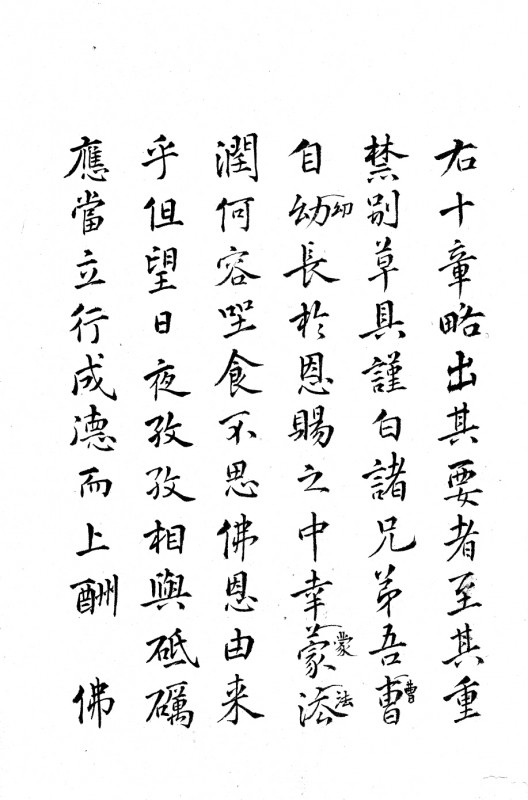

ここに略して10章の要約を記した。重禁などのことは別に収めている。気を引き締めておくこと。幸いに我々は仏法の恩恵をいただいている。そのご恩を想わずにはおれない。日夜、熱心に励み、仏さまの恩に報い、信者からの頂き物に感謝する。今ここに僧約を制ずる。同盟の者はこれをつとめよ。これをつとめよ。

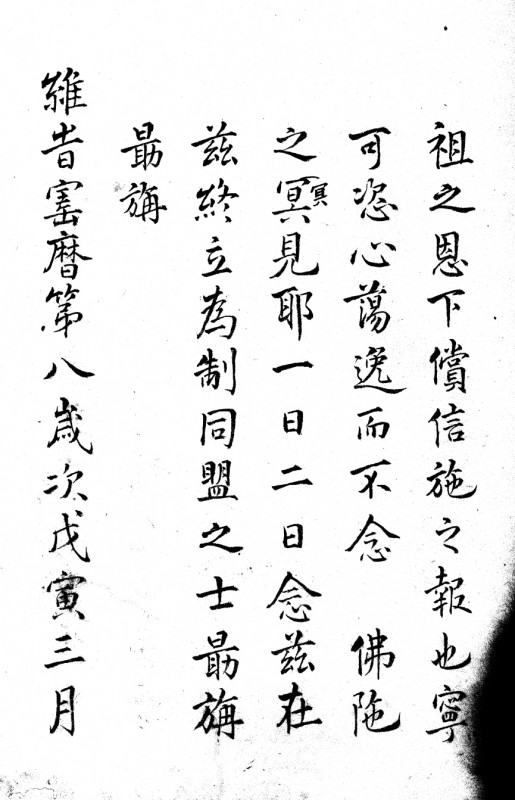

1758年3月15日

釋僧鎔

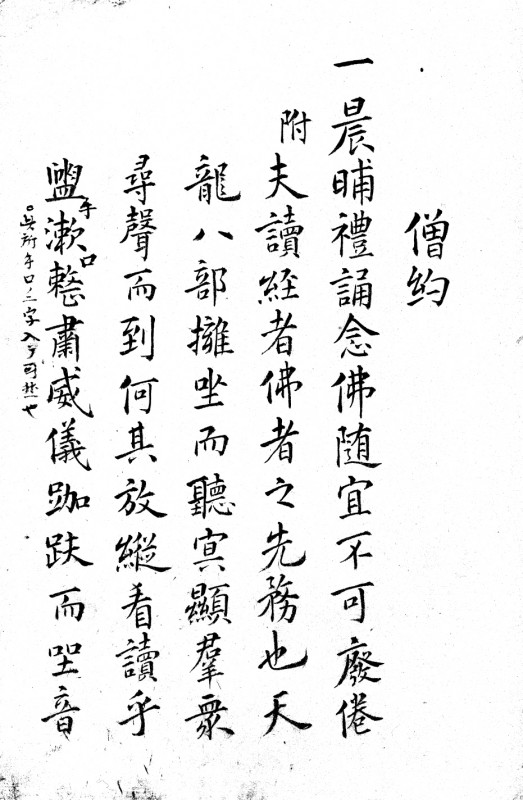

【書下し】僧約

一、晨ポ礼誦念佛宜きに隨て廢倦すべからず。

附 夫れ讀經は佛者の先務なり。天龍八部座を擁して聽く、冥顯群衆聲を尋て到る、何ぞ其れ放縱に看讀せんや。手を盥ひ口を漱ぎ威儀を整粛し、跏趺して座せ、音聲は高からず下からず、直ちに己が耳に入るを限りとす。豈復勃卒として聲を起して、人を慢ぜんや。愼しまずんばあるべからず。

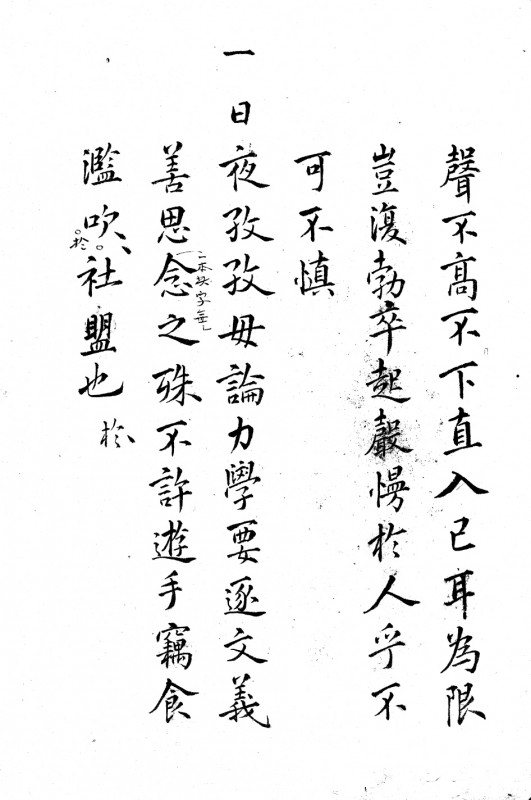

一、日夜孜孜として學び力むること論毋し。要ず文義を逐て善く之を思念せよ。殊に遊手し竊食して社盟に濫吹すること許さず。

一、唯討尋を除きて、社中堅く戯謔雜話を禁ず。何に況や醜言動色を以て自他の道意を損ずべけんや。須く當に柔順和合して視ること弟兄の若くすべし。

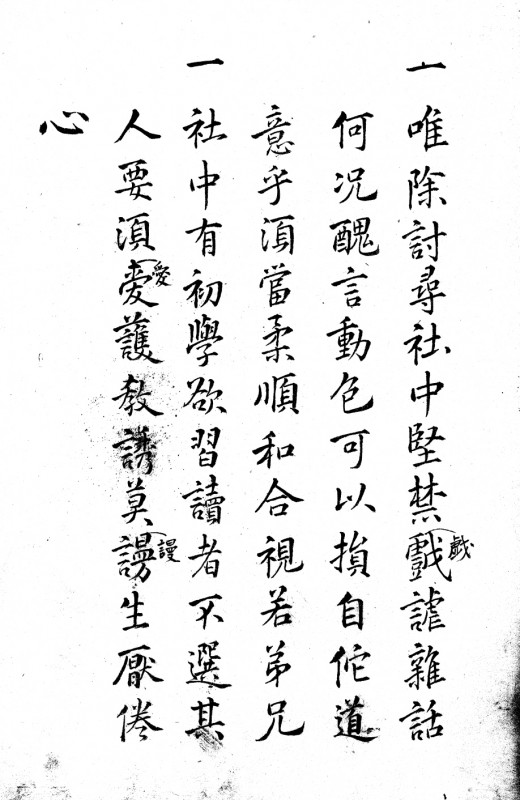

一、社中初學の習讀を欲する者有らば、其人を選ばず、要ず須く愛護教誘すべし。謾て厭倦の心を生ずる莫れ。

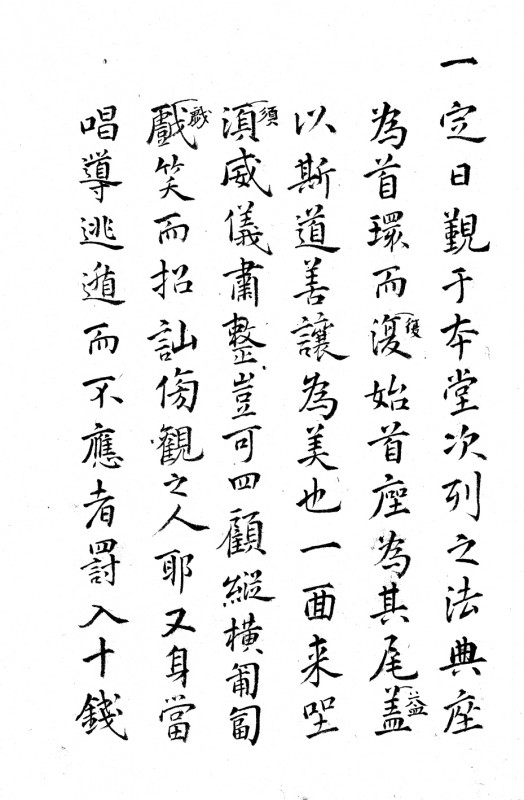

一、定日本堂に覲へよ。次列の法は典座を首と爲し、環ぐりて始めに復す。首座を其の尾と爲す。蓋し斯道は善く讓を以て美と爲すなり。一面に來座して須く威儀粛整なるべし。豈四顧縱横匍匐戯笑してそしりを傍覲の人に招くべけんや。又身、唱導に當たりて逃遁して應ぜざる者は罸として十錢を入れよ。

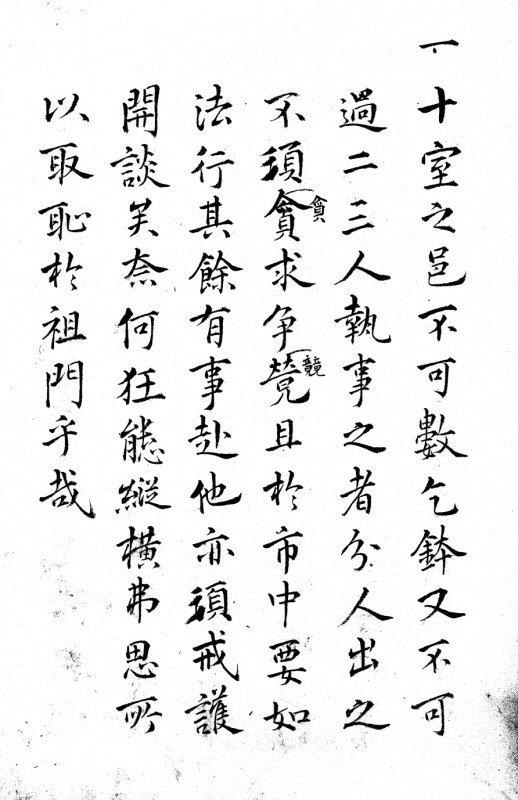

一、十室の邑に數乞鉢すべからず。又二三人を過ぐべからず。執事の者、人を分ちて之を出し、貪求爭競す須らず。且つ市中に於ては要ず法の如く行ぜよ。其の餘の事有て他に趣くも、亦須く戒護開談すべし。奈何ぞ狂態縱横にして恥を祖門に取る所以を思わずや。

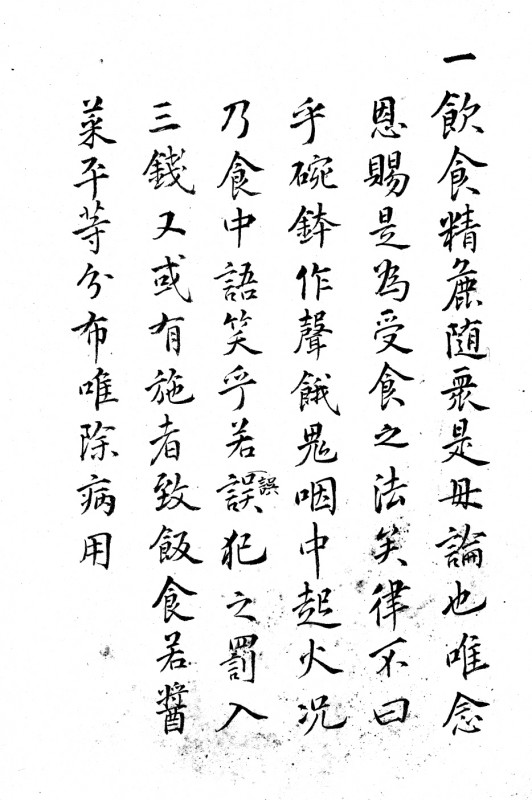

一、飲食の精麁衆に隨ひ、是を論ずること毋かれ。唯恩賜を念ず、是を受食の法とす。に曰ずや、碗鉢聲を作す時は餓鬼咽中に火を起す。況や乃ち食中の語笑をや。若し誤りて之を犯さば罰として三錢を入れよ。又或は施者有て飲食若しくは醤菜を致せば平等に分布せよ。唯病用を除く。

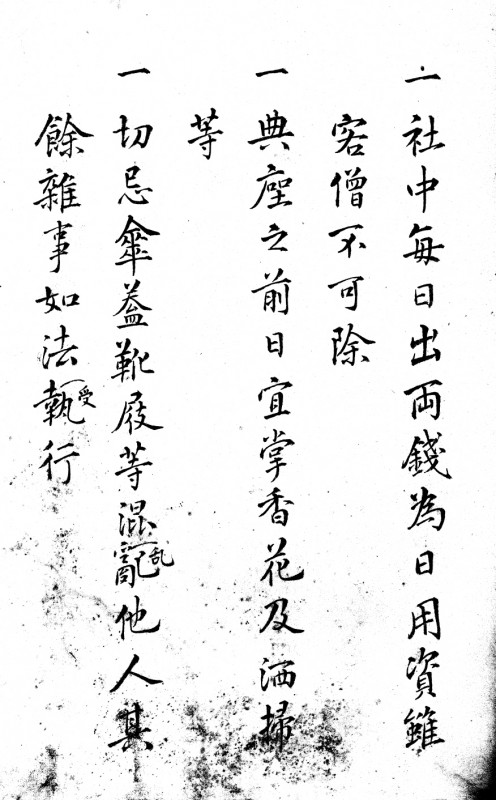

一、社中毎日兩錢を出し、日用の資と爲す。客僧と雖も除くべからず。

一、典座は前日に宜く香花及び洒掃等を掌(つかさど)るべし。

一、切に傘葢靴屐等他人に混乱することを忌む。其の餘の雜事法の如く執行せよ。

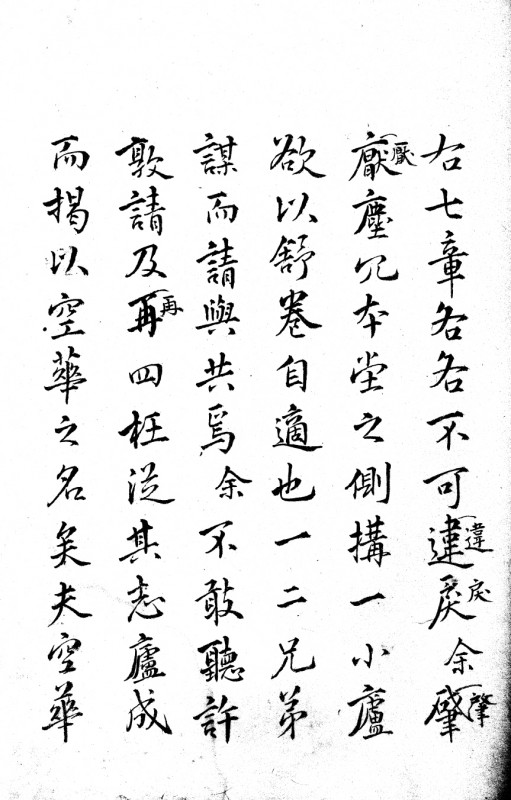

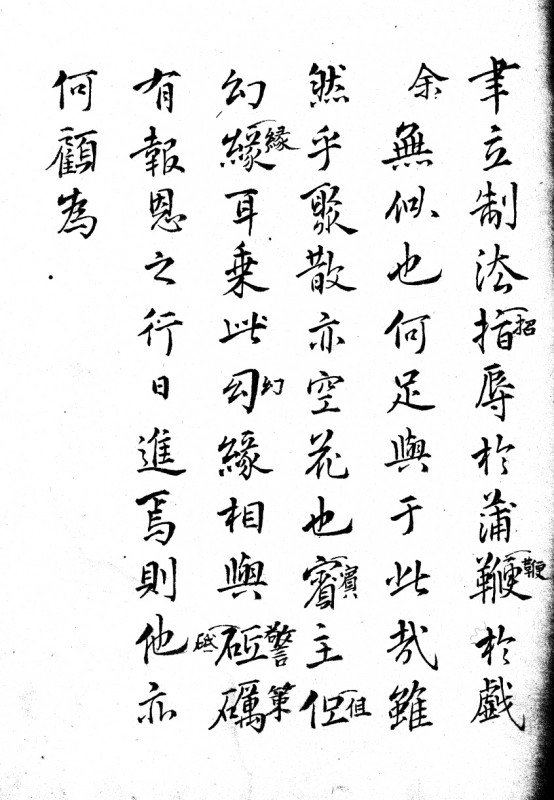

右十章、略して其の要を出す。其の重禁に至ては、別草に具さにす。謹で諸兄弟に白さく。吾曹幼き自り恩賜之中に長ず。幸に法潤を蒙る。何ぞ坐食して佛恩の由來を思はざるべけんや。但望むらくは日夜孜々として相ひ與に礪み應に行を立て徳を成じ、上は佛祖の恩に酬ひ、下は信施の報を償ふべきなり。寧ぞ恣心蕩逸にして佛陀の冥見を念はざらんや。一日二日茲を念ひ、茲に在りて、終に立てて制と爲す。同盟の士これを勗めよ、これを勗めよ。

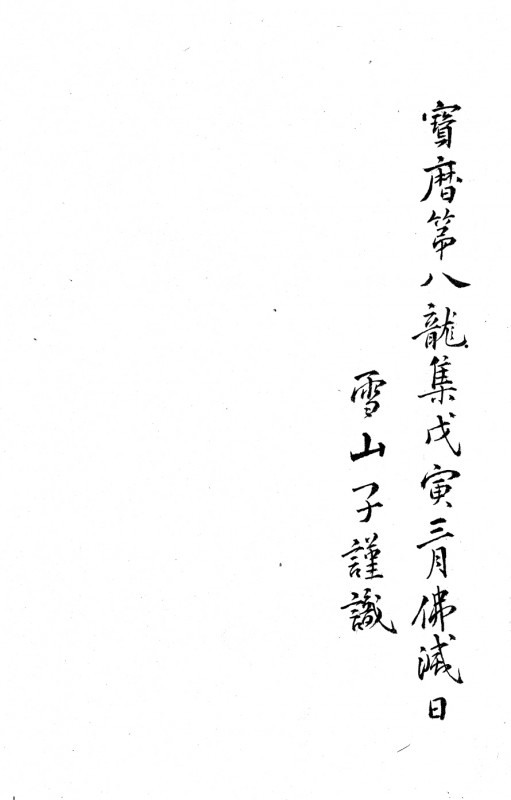

維時寶暦第八歳次戊寅三月十五日

釋僧鎔謹識

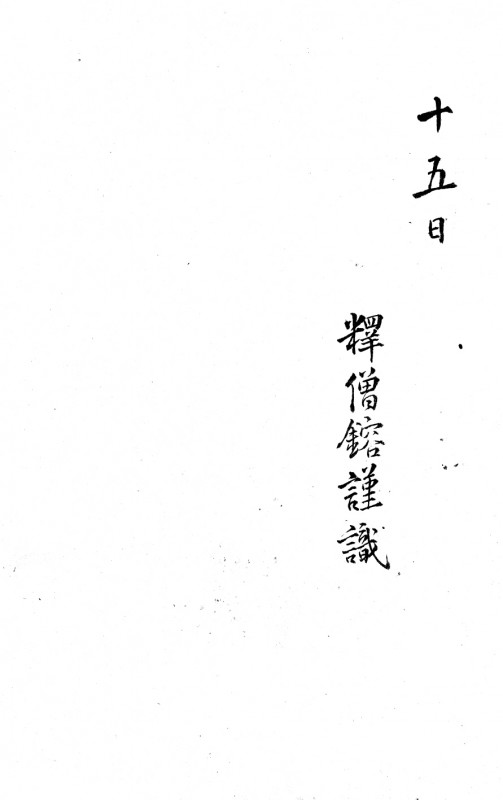

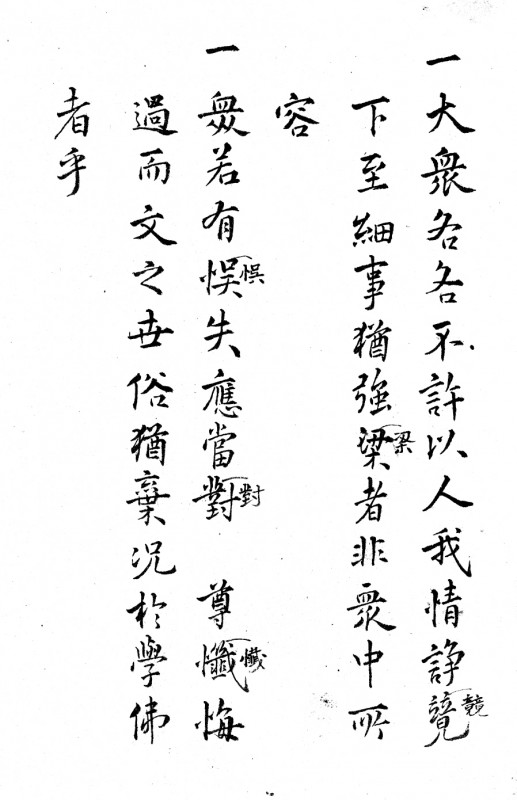

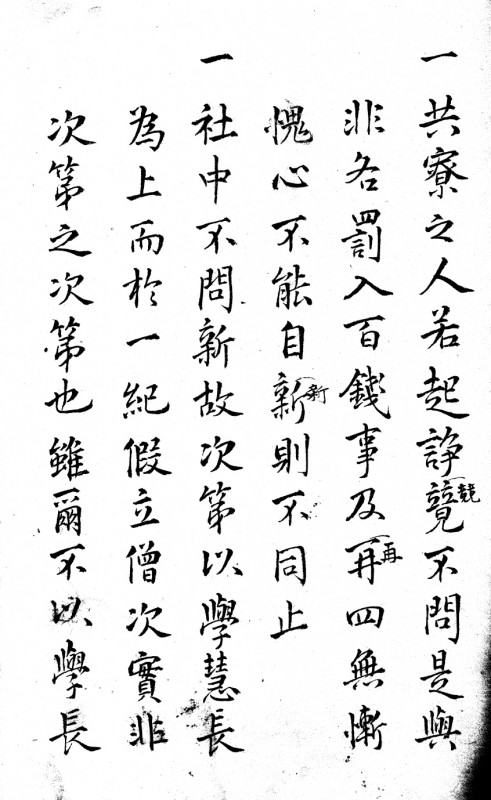

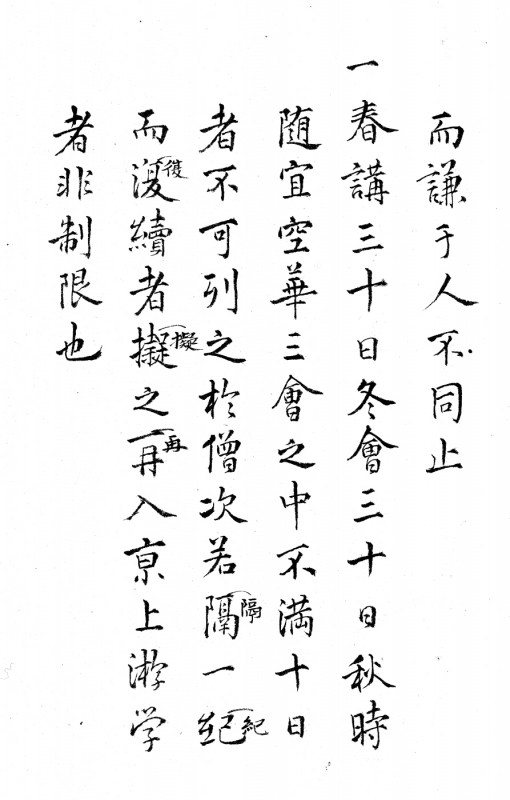

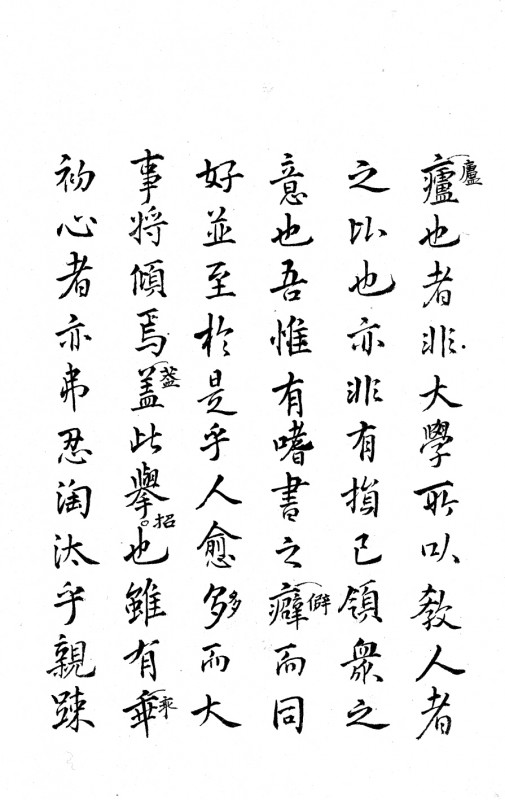

【原文】僧約・制法

> 空華の里

> 明教院釈僧鎔を訪ねて

> 実のないイチョウの木の話

> 空華学轍の思想/桐谷順忍

> 僧約

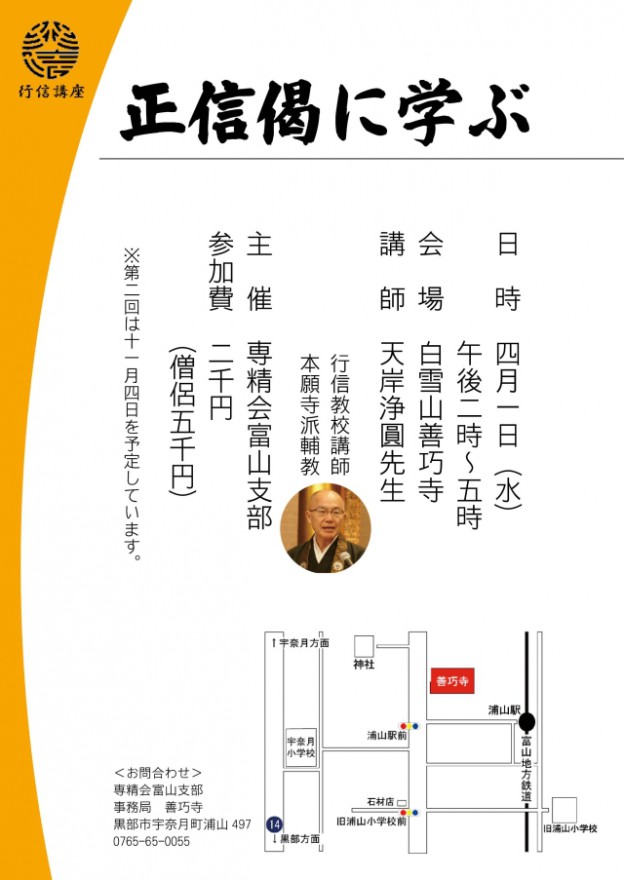

> 専精会

>> 黒部市HPより