2019年の終わりが近づいてきました。

今年を振り返って善巧寺の5大ニュースをまとめました。

ダイジェスト版としてご覧ください。

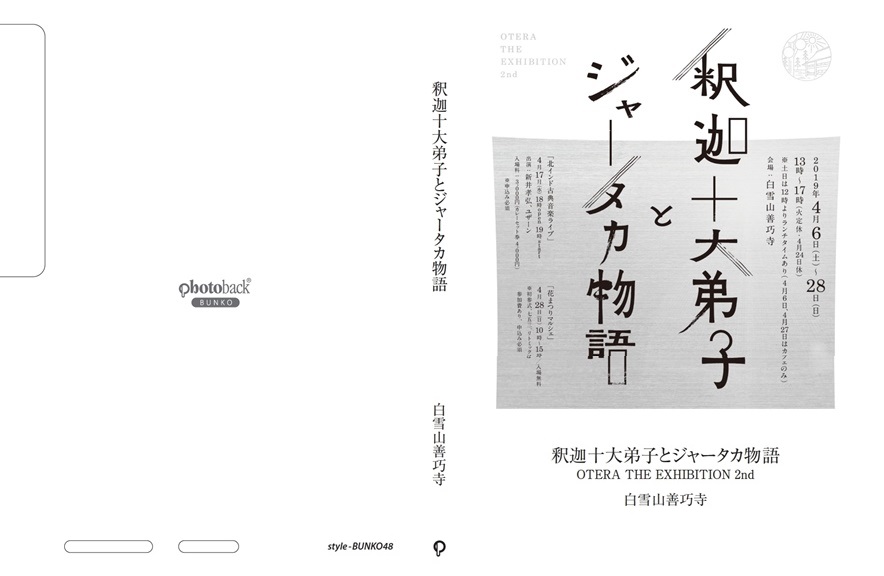

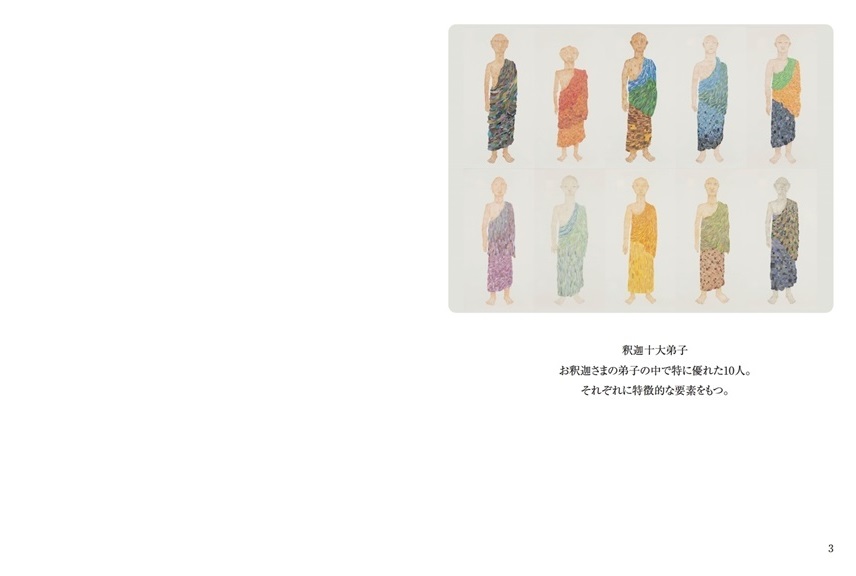

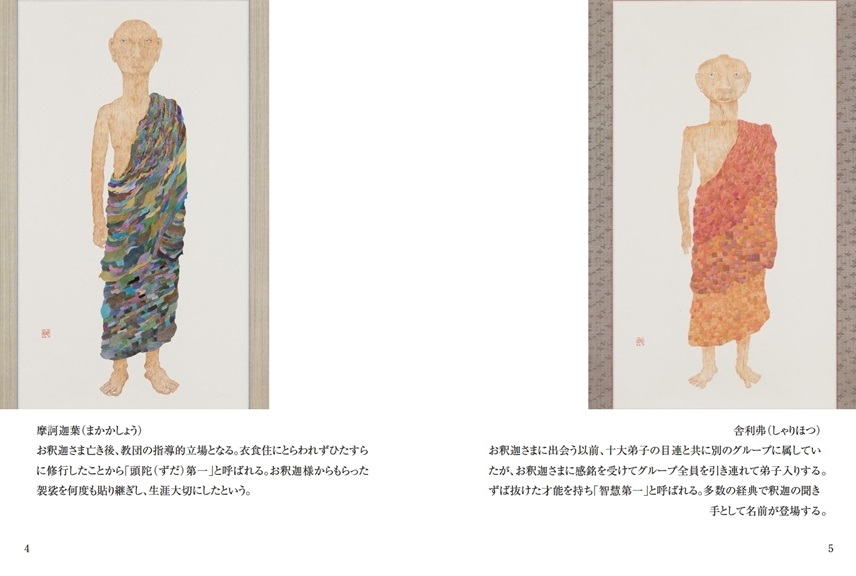

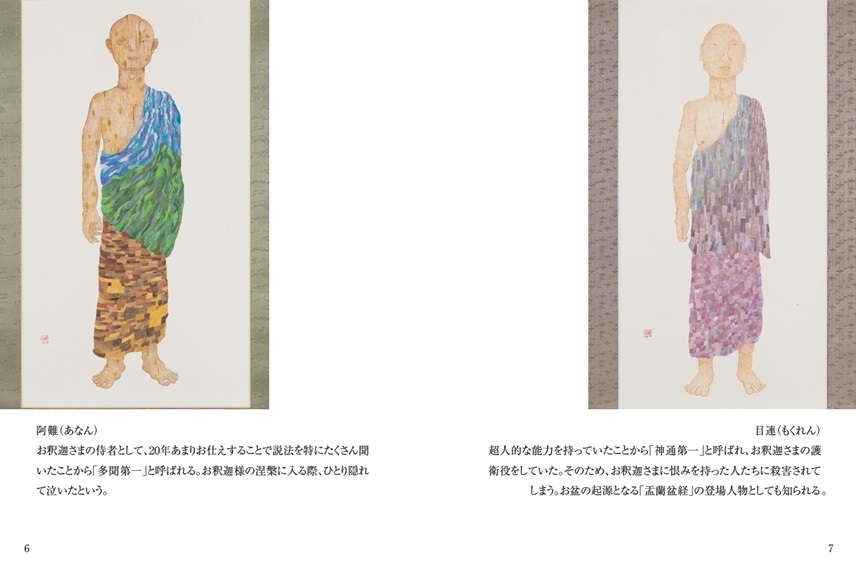

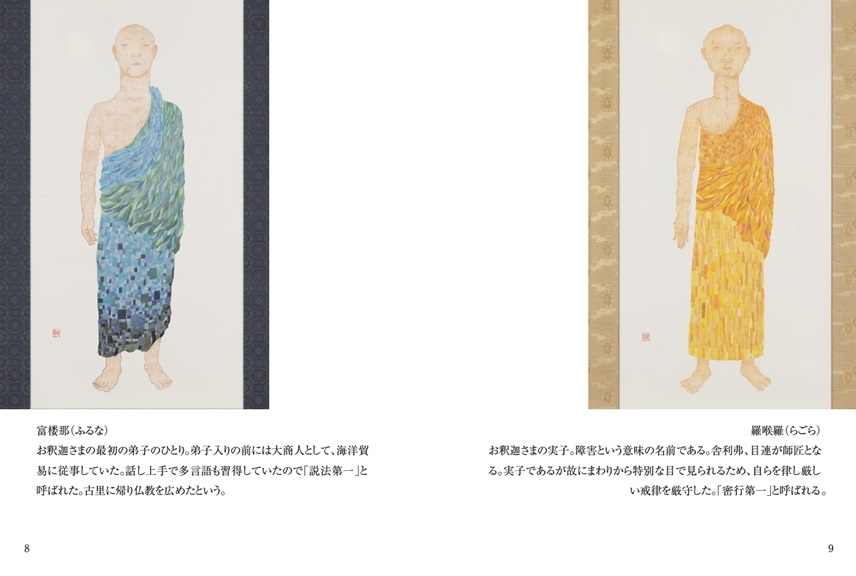

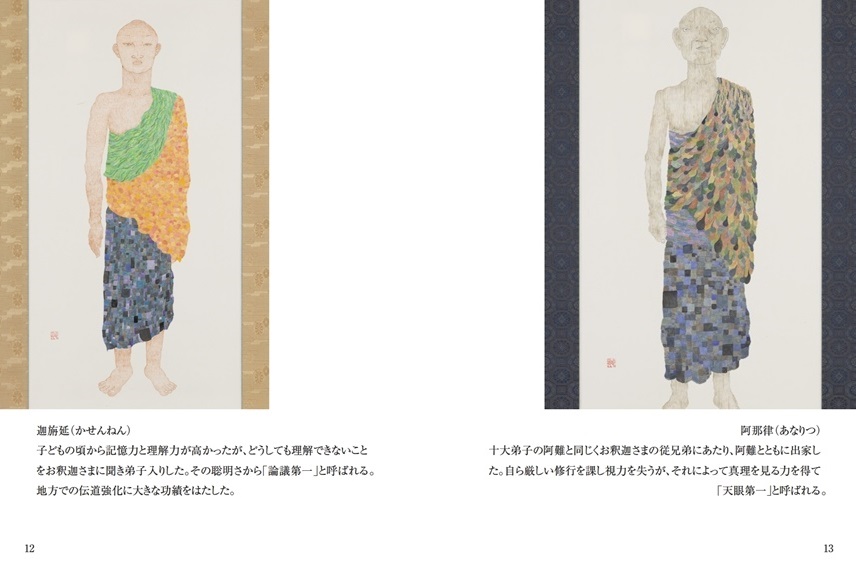

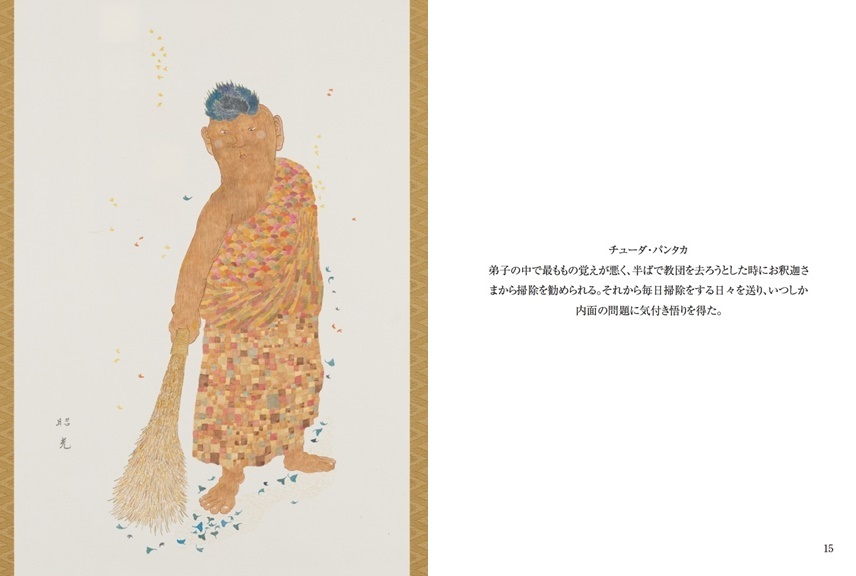

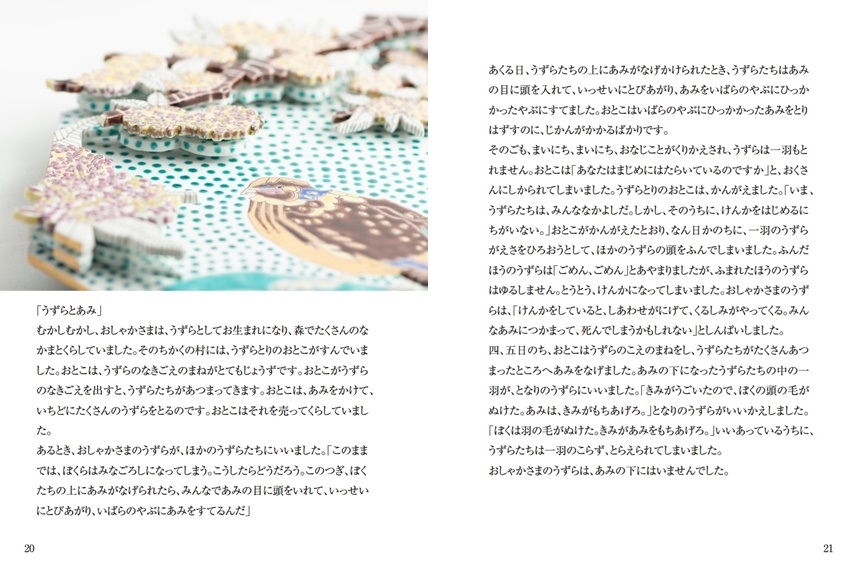

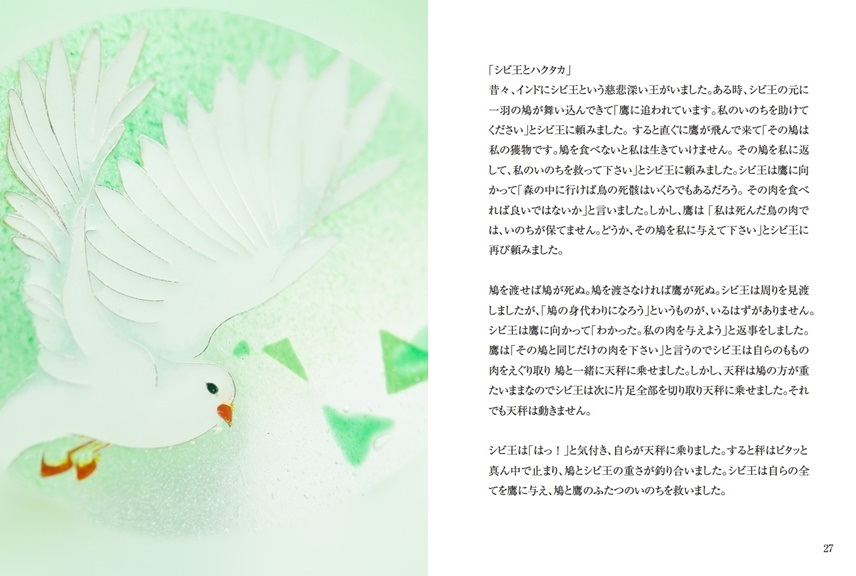

1、釈迦十大弟子とジャータカ物語-オテラ・ザ・エキシビジョン 2nd-

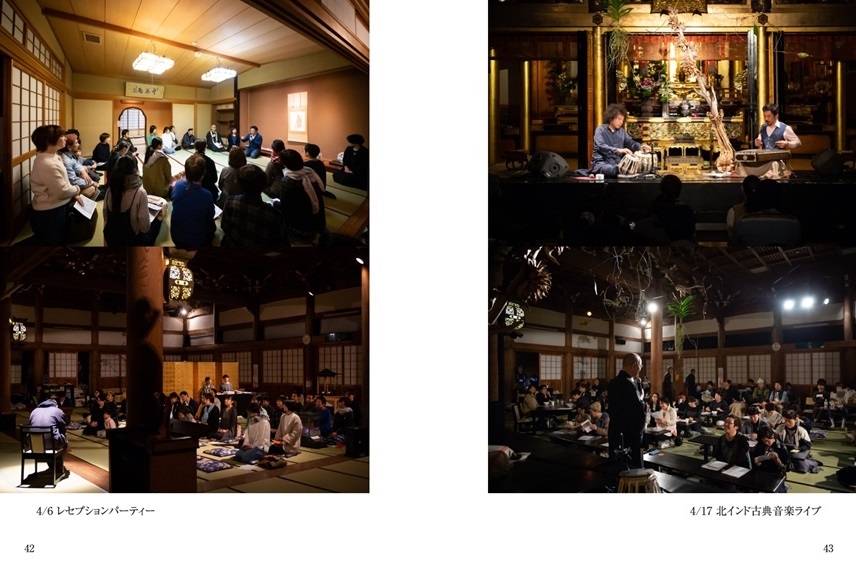

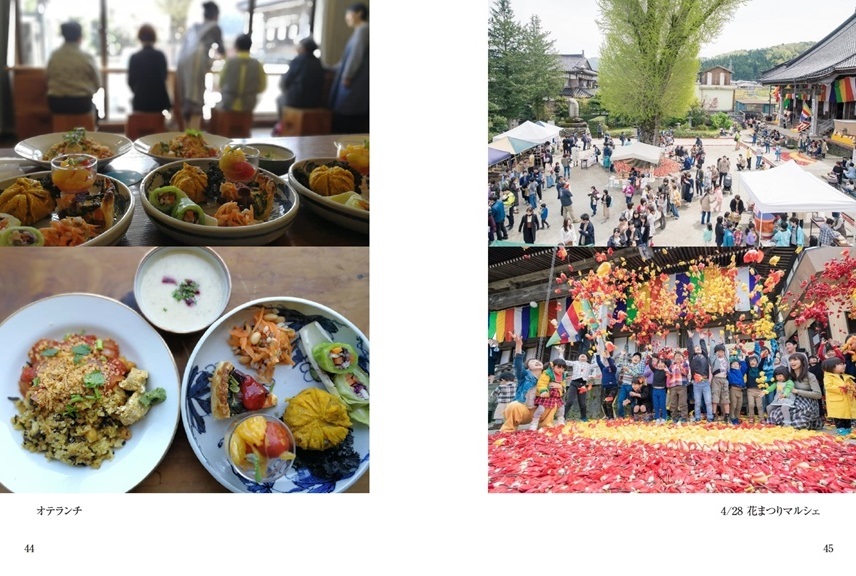

仏教×アートの企画「オテラ・ザ・エキシビジョン」の2回目が4月に行われました。 今回は3名の作家さんに「釈迦十大弟子」と「ジャータカ物語」をテーマに作品制作していただき、3週間ほどの展示期間を設けて展覧会を開催しました。展示会場は、奥座敷やお蔵を活用し、本堂ではレセプションや北インド古典音楽のスペシャルライブ、土日にはお寺カフェを開いて、善巧寺のすべてのハードを活かした企画です。

2、空華一泊聞法

行信講座「正信偈に学ぶ」の10回目を迎えるにあたって、空華忌(くうげき)と合わせて2日間の1泊聞法を企画しました。関西や関東からの参加者もおられて宿泊者は20名ほど、2日間の参拝者はのべ120名になりました。

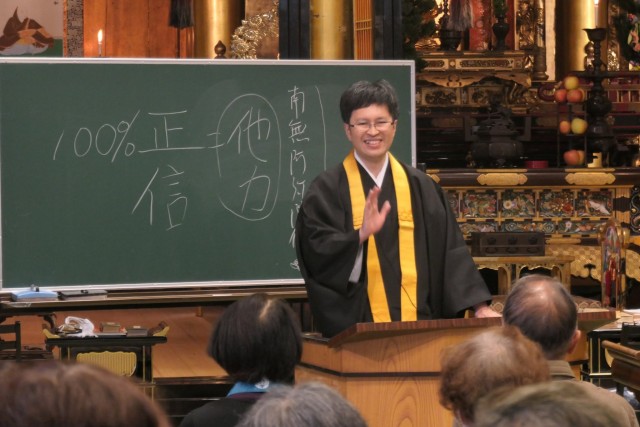

3、ほっこり法座、軌道に乗る

2018年、伝統行事「お講」の再興をかけてリニューアルした定例行事。29回を終えて参加者名簿は154名になり、平均人数は20~30名ほどが定着してきました。今年ラストの12/16は50人の参加者で大盛況でした。食事担当の浦山地区は、従来の料理にとらわれず、ネパール出身者のカマラさんが中心となりネパール精進カレーがふるまわれました。

4、花まつりマルシェ

従来の花まつりに、マルシェを合わせて行うようになって4年目。初参式と七五三の受式者は合わせて20組を超えマルシェも大盛況でした。年々、認知度もあがり来場者数が増えています。

>> 花まつりレポートはこちら

5、善巧寺会館、緊急修復

会館の床から虫が湧いてきたことをキッカケに原因を探ったところ、雨どいと外壁の老朽化が進んでいたため、今年度の営繕予定を先送りして、緊急で修復しました。

番外編

・善巧寺の土台を支える総代会では、中坂岩雄さん(三日市)が総代長(責任役員)に就任しました。総務部長は澤木繁夫さん(下立愛本)、営繕部長は澤田正さん(浦山)、教化部長は鬼原猛さん(浦山新)です。

・赤ちゃんの100日参りがありました。お参りは法事や葬儀が中心ですが、このような喜びのお参りもとてもありがたかったです。

・ 黒部市の姉妹都市、アメリカのジョージア州メイコンより、高校生たちが日本の文化に触れるというテーマでお寺体験に来てくれました。貴重な異文化交流となりました。

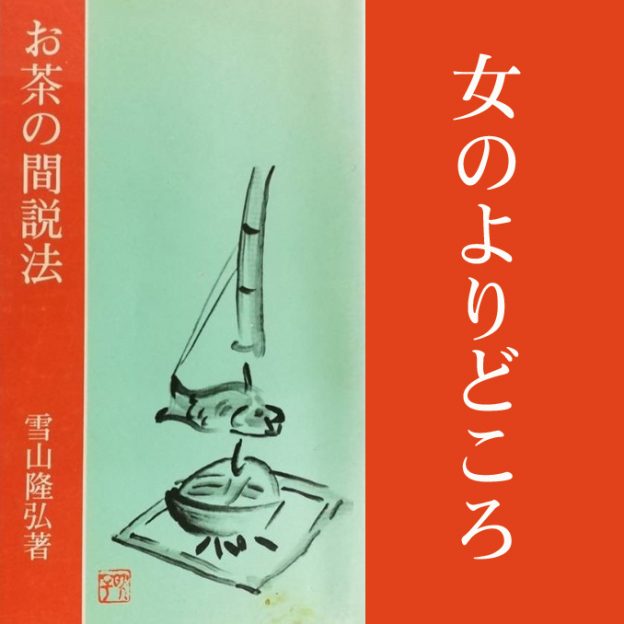

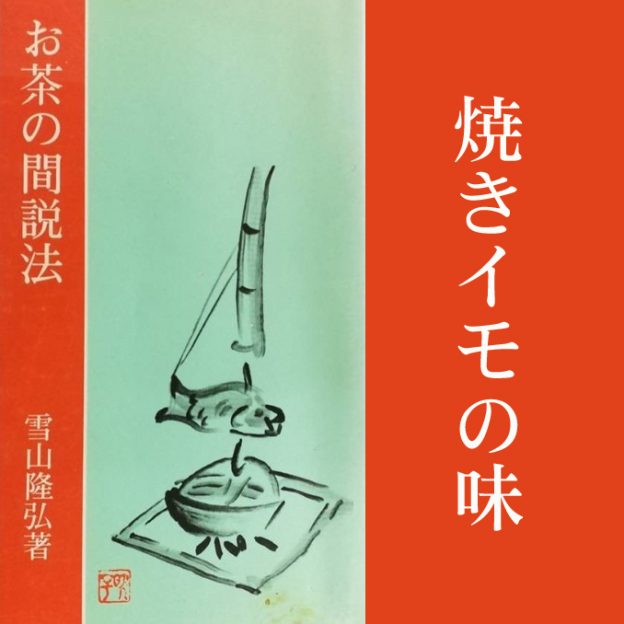

・お茶の間説法の音声とテキストを公開。年明けに一区切りになります。その後の予定は未定ですが、できれば音声法話を提供していきたいと考えています。

まとめ

今年は、お寺の要である「教え」に重点を置いた行事(一泊聞法とほっこり法座)と、華やかな行事(エキシビジョンと花まつりマルシェ)をバランス良く開催出来てとても実りのある年でした。一方で、門徒さん対象の法要は、世代交代が滞り新規の方がほとんどおられない状況で、衰退傾向が止まりません。来年はここにメスを入れていきたいと考えています。

令和2年はどんな年になるでしょうか。

3年目に入るほっこり法座は引き続き力を注ぎ、浄土真宗寺院にとって最も大事な法要「報恩講」の活性化を考えています。また、お墓のない方や継承が困難な方の声を受けて、納骨壇の設置を予定しています。仏教団の花まつりは宿寺にあたりお久しぶりの稚児行列。お寺座ライブも水面下で動き始めました。いろいろなご縁を大事にしながら、エンジンを加速していきたいと思っています。