「阿弥陀経」に、お釈迦さまは、阿弥陀さまの尊さを讃えんとして、お弟子の舎利弗尊者にこのように問われました。「舎利弗よ、どう思うか。なに故に彼の極楽世界の仏さまが、阿弥陀、と名のられたかを」と。問いつつ、自ら答えられます。

舎利弗よ、彼の仏さまの光明は無量であって、十方の世界を照らしたもうに、いかなるものをも碍りとせず、いきとしいけるすべての人々に光りをとどけてゆかれる仏さまなのだ。故に、阿弥陀(無量光仏)と名のられたのだ

一般に無量光の名は、仏さまご自身の、量り知れないさとりの徳をあらわす名のりでありました。ところが「阿弥陀経」には、仏さまは、自身の光りを十方にあまねかせて、暗闇に生きる人々を碍りなく照らし、光りを共にするといわれたのです。すなわち、「無量光仏」とは、無量の人々と共に輝こうとされる仏さまだったのです。人々が光り輝くことがなければ、自分も輝くことはないといわれたのです。たとえば、親子の間で、親だけがいくら幸せになっても、子どもが不幸な生活を送っているようならば、親は決して自分一人で幸せを感じることができないのと同じです。

そして、この仏さまは、南無阿弥陀仏のお念仏となって無量光を実現されます。お念仏となって人々の人生の一こま一こまにとどき、老いのなかに、病のなかに、そして死までをも「闇」とせず、「苦」とさせないとはたらかれるのでした。だから老いのなかに光りが、病の上にも光りが、そして死までに光りがとどきます。生・老・病・死がむなしく終わらないのです。

生・老・病・死は無くなりませんが、その一々が、仏さまの光りを味わう場となれば、生・死は決して不幸ではなく、まさに輝く仏道と転ぜられます。念仏申すことは、阿弥陀さまがお念仏となられて、私の人生をご自分の生き場とされていることであり、私はお念仏によって、仏さまの光りをうけて輝いてゆきます。お念仏を通して、仏さまと私が共々にとけあった世界が開かれてゆきます。

寺報76号(平成7年7月1日)

・空華忌に思う/利井明弘(寺報69号)

・ご意見承りましょう/利井明弘(寺報70号)

・御文章について/梯實圓(寺報71号)

・永代祠堂経―前を訪へ―/高務哲量(寺報72号)

・報恩講をむかえて/利井明弘(寺報73号)

・「いのち」の風光/梯實圓(寺報74号)

・ある救援活動/利井明弘(寺報75号)

・無量光―共にかがやく―/天岸浄圓(寺報76号)

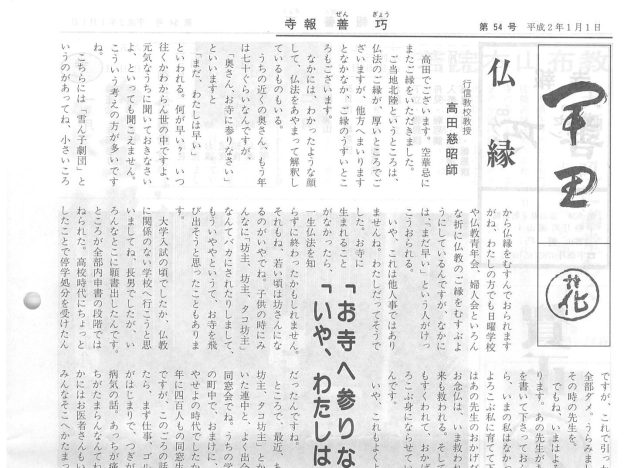

・おそだて/高田慈昭(寺報77号)

・恩に報いる/三嵜霊証(寺報78号)

・拝啓 寺報善巧様/大江一亨(寺報79号)

・雪山隆弘師と明教院僧鎔師/若林眞人(寺報80号)

・俊之さんの思い出/龍嶋祐信(寺報81号)

・往還回向由他力/那須野浄英(寺報82号)

・一人か二人か/梯實圓(寺報83号)

・混迷と苦悩の時代こそ/高務哲量(寺報84号)

・住持/高田慈昭(寺報85号)

・あなたの往生は間違いないか/利井明弘(寺報86号)

・洗面器の底に・・・/森正隆(寺報87号)

・かがやき/山本攝(寺報88号)

・無量寿のいのち/藤沢信照(寺報89号)

・仏法を主(あるじ)とする/梯實圓(寺報90号)

・生死出づべき道/高田慈昭(寺報91号)

・生死の帰依処/騰瑞夢(寺報92号)

・香積寺のことなど/山本攝(寺報93号)

・横超のおしえ/高田慈昭(寺報94号)

・永遠のとき/高務哲量(寺報95号)

・必ず煩悩の氷とけ/藤沢信照(寺報96号)

・報恩講/若林眞人(寺報97号)

・非常の言/高田慈昭(寺報98号)

・不自由ということ 不幸ということ/高務哲量(寺報99号)

・お念仏の世界観/高田慈昭(寺報101号)

・篤く三宝を敬え/天岸浄圓(寺報102号)

・抜けるような青空のもと/山本攝叡(寺報103号)

・善巧方便/騰瑞夢(寺報104号)

・洗面器の底のさくらの絵/森正隆(寺報105号)

・夢のお話/高田慈昭(寺報106号)

・育ちざかり/那須野浄英(寺報107号)

・こわいはなし/宗崎秀一(寺報108号)

・報恩講について/梯實圓(寺報109号)

・お釈迦さまへのプレゼント/霊山勝海(寺報111号)

・前坊守様を偲ぶ/霧野雅麿(112号)

・いずれの行もおよびがたし/藤沢信照(113号)

・生死いずべき道/服部法樹(寺報114号)

・あたたかなひかり/利井唯明(寺報115号)

・季節の中で/山本攝叡(寺報117号)